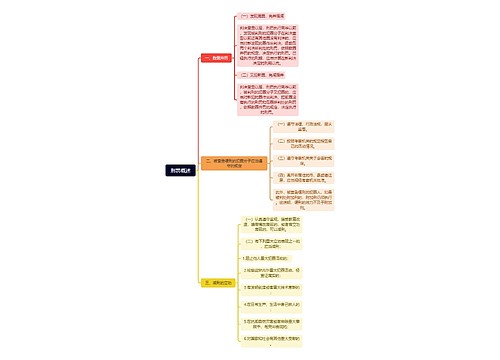

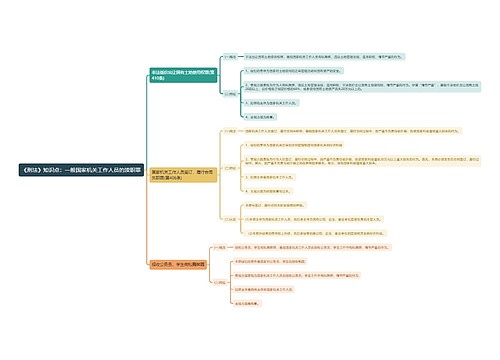

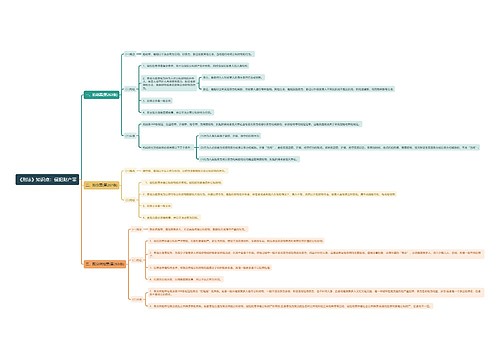

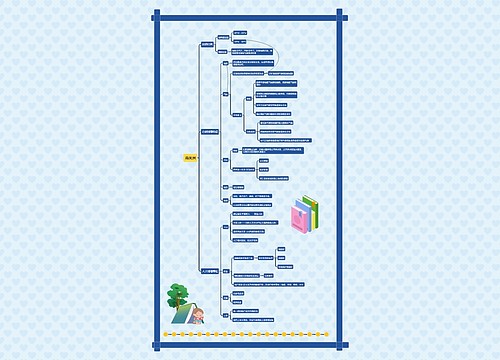

刑法总则思维导图

中国刑法总则全内容分解与讲解

树图思维导图提供 刑法总则思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 刑法总则思维导图 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:134c25d415928908a5952b3d90858dd6

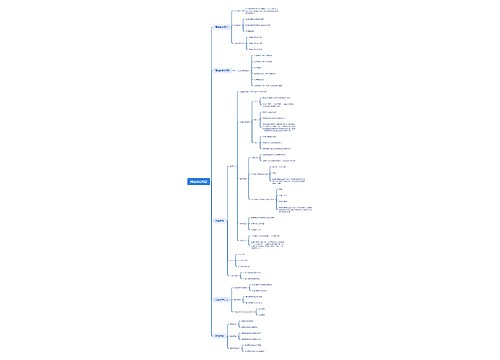

思维导图大纲

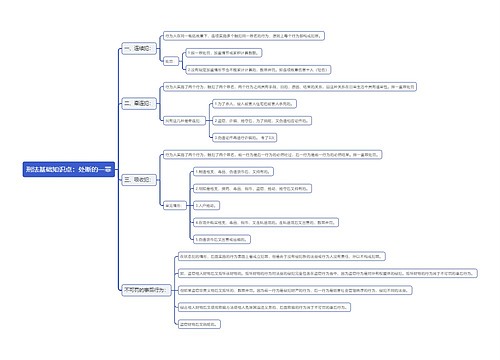

刑法总则思维导图:思维导图模板大纲

刑法总则

第一编 刑法的基础论

第一章

刑法概说

第一节

概念

刑法概念:刑法是规定犯罪及其法律后果(主要是刑罚)的法律规范

渊源

刑法渊源:① 刑法典② 单行刑法③ 附属刑法

分类

形式分类

①广义刑法与狭义刑法② 普通刑法与特别刑法③ 形式刑法与实质刑法④固有刑法与行政刑法

性质分类

① 权威刑法与自由刑法② 侵害刑法与意志刑法③ 行为刑法与行为人刑法④国内刑法与国际刑法

第二节

性质

① 规制内容的特定性② 制裁手段的严厉性③ 法益保护的广泛性④ 处罚范围的不完整性⑤ 部门法律的补充性⑥对其他法律的保障性

机能

① 行为规制机能② 法益保护机制③保障机能

目的

保护法益&预防犯罪

体系

分为总则和分则两编,设有附则,各编之下设章节条款项

第三节

刑法的制定、修改与根据

第四节

规范

分为总则和分则两编,设有附则,各编之下设章节条款项

体系

分为总则和分则两编,设有附则,各编之下设章节条款项

解释

概念

指对刑法规定意义的说明

分类

解释效力

立法解释(全国人大及其常委会),司法解释(两高),学理解释

解释技巧

平义解释,宣言解释,扩大解释,缩小解释,反对解释,类推解释,比附、补正解释

解释理由

文理解释,体系解释,目的解释,比较解释,历史解释,合宪性解释

第二章

刑法的基本原则

第一节

概念

指刑法本身所具有的,贯穿与刑法始终,必须得到普遍遵循的具有全局性、根本性的准则

确定

规定了罪刑法定、平等适用原则、罪刑相适应原则

罪行法定原则

含义

法无明文规定不为罪”“法无明文规定不处罚”

思想基础

民主主义、尊重主义

基本内容

法律主义—成文的罪刑法定禁止 溯及既往—事前的罪刑法定 禁止类推解释—严格的罪刑法定 处罚范围与程度的明确性—明确的罪刑法定 处罚的适正性—适正的罪刑法定

法益保护原则

责任主义原则

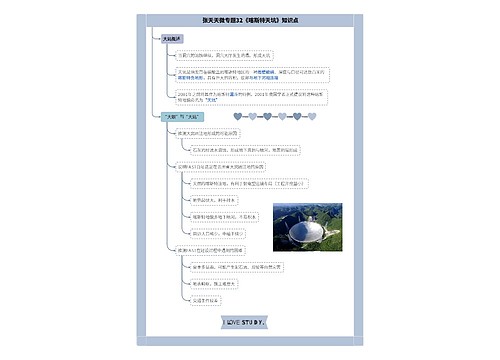

第三章

刑法的适用范围

空间适用范围

涉及对国内犯(发生在本国领域内的犯罪)与国外犯(发生在本国领域外的犯罪)的效力,属地管辖原则与属人管辖原则是两个基本原则

属地原则(包括航空器和船舶,不包括国际列车,国际长途汽车,驻外使馆)

属人原则(最高刑3年以下不追究(轻罪),国家工作人员与军人除外(不限于现役)

抱回原则和普遍yuanz

时间适用范围

生效时间:自公布之日起生效;公布之后一段时间生效

失效时间:明示失效;自然失效

溯及力:从旧原则、从旧兼从轻原则、从新原则

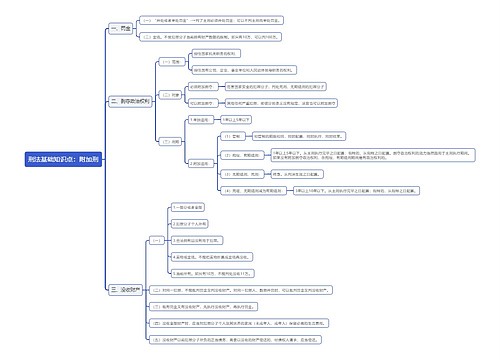

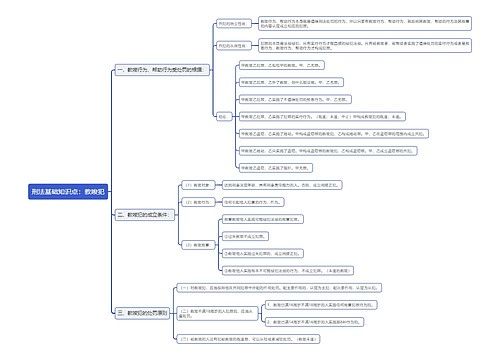

第二编 犯罪论

第四章 犯罪概说

概念

我国刑法第13条规定:“一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪

基本特征

文理:犯罪具有两个基本特征:一是社会危害性,二是依照法律应受刑罚处罚性

论理:不法:指符合构成要件并且违法 责任

分类

论理:重罪与轻罪、形式犯与实质犯、自然犯(刑事犯)与法定犯(行政犯)、隔隙犯与非隔隙犯

法定:国事犯罪与普通犯罪、自然人犯罪与单位犯罪、身份犯与非身份犯、亲吿罪与非亲吿罪

成立条件

犯罪成立条件概述

德国、日本的犯罪成立条件、我国的犯罪构成概念、犯罪构成的机能

传统的犯罪构成体系

子主题本书的犯罪构成体系:形式上的两阶层,实质上的三阶层。犯罪构成由不法与责任构

第五章

不法概述

违法性

违法性的意义:不法:是指行为符合构成要件且违法,构成要件是违法类型,对构成要件的解释 必须以违法性为指导

形式的违法性与实质的违法性

形式是指行为违反法的禁止或命令

伦理规范违法说

法规范维护说

法益侵害说

客观的违法性与主观的违法性

构成要件

概念

机能

分类

1.基本的构成要件与修正的构成要件2.关闭的构成要件与开放的构成要件3.单一的构成要件与复杂的构成要件4. 普通的构成要件、加重的构成要件与减轻的构成要件

要素

记述的构成要件要素与规范的构成要件要素、积极的构成要件要素与消极的构成要件要素、成文的构成要件要素与不成文的构成要件要素、真正的构成要件要素与表面的构成要件要素

整体的评价要素

整体的评价要素概念:指作为成立犯罪条件的“情节严重”“情节恶劣”

整体的评价要素的内容

构成要件符合性

构成要件要素

构成要件要素概述

构成要件符合性的判断

构成要件符合性的含义:是指案件的客观事实符合刑法所规定的具体犯罪的构成要件

将法定的构成要件作为判断的大前提

将案件的客观事实作为判断的小前提

加重情节作为基本犯构成事实的判断

行为主体

自然人

自然人主体概述:行为主体,是刑法规定的实施犯罪行为的主体,首先是自然人

特殊身份的意义:构成要件要求自然人具备特殊身份的犯罪,以及刑罚的加重减轻以具有特殊身份为前提的犯罪,称为身份犯

特殊身份的分类

以特定职务为内容的特殊身份、以特定职业为内容的特殊身份、以特定义务、职责为内容的特殊身份、以特定法律地位为内容的特殊身份 、以持有特定物品为内容的特殊身份、以换有特定疾病为内容的特殊身份、以不具有特定资格为内容的特殊身份

单位

由单位作为行为主体所实施的犯罪,称为单位犯罪

单位犯罪的概念与特点

单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益或者以单位名义为本单位全体成员或多数成员谋取非法利益,由单位的决策机构按照单位的决策程序决定,由直接责任人员具体实施,且刑法明文规定单位应受刑罚处罚的犯罪。

处罚单位犯罪的基础理论

单位行为主体的一般要素

单位行为主体的特殊要素

要求单位具有特定的所有制性质

要求单位具有特定的职能性质

要求单位具有特定义务

要求单位具有特定法律地位

单位行为主体变更的处理

法无明文规定的“单位犯罪”

行为

行为的概念与特征

行为概念的功能:犯罪是侵犯法益的行为。所以,作为构成要件要素的行为也被我国刑法理论称为危害行为

行为理论

因果行为论、社会行为论、目的行为论、人格行为论、消极的行为概念

实行行为

不作为

持有的性质

行为对象

行为对象的概念:一般是指构成要件行为所作用的物、人、组织(机构)制度等客观存在的现象

行为对象的意义

行为对象与保护法益的关系

结果

结果的概念与特征

危险的性质

结果与构成要件类型

侵害犯与危险犯、行为犯、结果犯与结果加重犯、即成犯、状态犯与继续犯

结果的种类与地位

侵害结果与危险结果

物质性结果与非物质性结果

严重结果与非严重结果

属于构成要件要素的结果与不属于构成要件要素的结果

作为选择法定刑根据的结果与在法定刑内影响量刑的结果

中间结果、最终结果与作为既遂标志的结果

因果关系与结果归属

我国传统的因果关系理论

国外的因果关系学说与客观归责理论

国外的因果关系学说

条件说、原因说、合法则的条件说、相当因果关系说 、重要说、事实因果关系与法律因果关系说

客观归责理论

制造不被允许的危险

实现不被允许的危险

结果没有超出构成要件的保护范畴

因果关系与客观归责的关系

因果关系的判断

基本前提、基本标准、争议问题

违法阻却事由

第一款 违法阻却事由概述

概念

根据刑法第20条的规定,正当防卫,是指为了保护国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他合法权利免受正在进行的不法侵害,采取对不法侵害人造成或者可能造成损害的方法,制止不法侵害的行为

违法阻却事由的根据

主观的正当化要素

违法阻却事由的分类

第二款 正当防卫

概念

根据刑法第20条的规定,正当防卫,是指为了保护国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他合法权利免受正在进行的不法侵害,采取对不法侵害人造成或者可能造成损害的方法,制止不法侵害的行为

根据

个人保全原理

法确证原理

优越的利益保护原理

成立条件

必须存在现实的不法侵害行为

不法性、侵害性、现实性

不法侵害必须正在进行

关于防卫意识

防卫意思概述、防卫挑拨、相互斗殴、偶然防卫、

必须针对不法侵害人本人进行防卫

必须没有明显超过必要限度造成重大损害

防卫限度条件概述

超过必要限度与造成重大损害的关系

刑法第20条第三款的性质

“明显超过必要限度造成重大损害”的判断

防卫过当

明显超过必要限度造成重大损害的,成立防卫过当

质的防卫过当

量的防卫过当

假想防卫过当

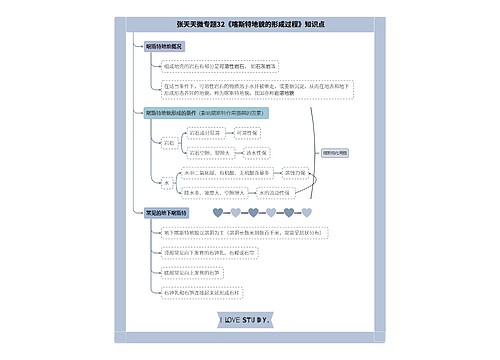

第三款 紧急避险

紧急避险的概念与性质

紧急避险,是指为了使国家、公共利益、本人或者他人人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已损害另一较小或者同等法益的行为

紧急避险的条件

必须发生了现实危险

必须是正在发生的危险

必须出于不得已损害另一法益

关于避险意识

必须没有超过必要限度造成不应有的损害

受强制的紧急避险

避险过当

第四款 因法益性的阙如阻却违法的事由

被害人承诺

推定的承诺

假定的承诺

自损行为

基于法益衡量阻却违法的事由

法令行为

正当业务行为

自救行为:是指法益受到侵害的人,在通过法律程序、依靠国家机关不可能或者明显难以恢复的情况下,依靠自己的力量救济法益的行为

行政许可

义务冲突

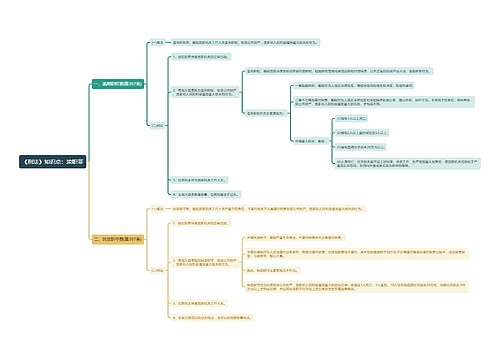

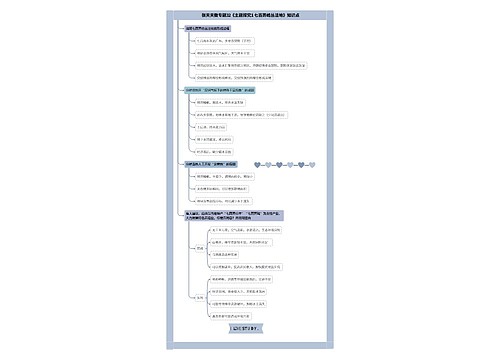

第六章

责任与责任要素概述

责任概述

责任:也称责性,是指对符合构成要件的不法行为的非难可能性

责任的本质

行为责任论、性格责任论与人格责任论

心理责任论与规范责任论

道义责任论与法律责任论

其他责任论

责任的基础

责任要素概述

责任要素:指刑法规定成立犯罪必须具备的,表明行为的非难可能性的各种要素

责任要素的机能

责任要素的内容

构成要件要素说

双重地位说(双重故意说)

责任要素说

责任要素的分类

责任要素的判断

积极的责任要素

故意

刑法第14条第一款规定“明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。”

关于故意的学说

我国刑法的立场

故意的种类

直接

间接

故意的认定

事实认识错误

概述

错误论与故意论的关系

认识错误的范围

具体的事实认识错误

对象错误

打击错误

因果关系的错误

狭义的因果关系的错误

事前的故意

结果提前发生

抽象的事实认识错误

违法阻却事由的认识错误

过失

概述

刑法第15条第一款规定:“应当遇见自己的行为,可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。”

过失与故意的关系

过失犯处罚的例外性

过失犯的构造

过失行为的特点

预见可能性的地位

过失的种类

疏忽大意的过失:指应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,以致发生这种结果的责任形式

过于自信的过失:指已经预见自己的行为可能发生危害社会的结果,但轻信能够避免,以致发生这种结果的责任形式

过失犯的认定

目的与动机

主观的超过要素概述

子主目的(犯罪目的):指犯罪人主观上通过犯罪行为所希望达到的结果(不限于法益侵害结果,也包括犯罪行为所形成的状态等),即是以观念形态预先存在于犯罪人大脑中的犯罪行为所预期达到的结果 题 2

动机(犯罪动机):指刺激、促使犯罪人实施犯罪行为的内心起因或思想活动,它回答犯罪人基于何种心理原因实施犯罪行为,故动机的作用是发动犯罪行为

积极的责任要素

责任能力

刑法上责任能力由辨认能力和控制能力组成

责任能力的判断

醉酒人的责任能力与原因自由行为

责任能力的程度

责任能力与法定年龄

责任能力与法定年龄

概念

对象

地位

类型、判断和后果

违法性错误与事实错误的界限

期待可能性

概念

意义

判断标准

认识错误

子主题 3

自由主题思维导图模板大纲

上海工商

上海工商