发起人股份转让限制若干问题浅议思维导图

股份自由转让是股份有限公司区别于有限责任公司的重要特征,但《公司法》第一百四十七条规定了股份有限公司的股份自由转让原则的例外情形。其第一款规定,股份有限公司发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起三年内不得转让。对于发起人转让股份产生的纠纷案件,人民法院应如何适用上述条款,业界与学者颇有争议。日前,最高人民法院审结了一例有关发起人转让股份的案件,笔者拟结合该案例,对于上述条款的理解和适用作一点粗浅的探讨。

树图思维导图提供 发起人股份转让限制若干问题浅议 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 发起人股份转让限制若干问题浅议 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:25eaab72817b4ccbb498316f0ef1a986

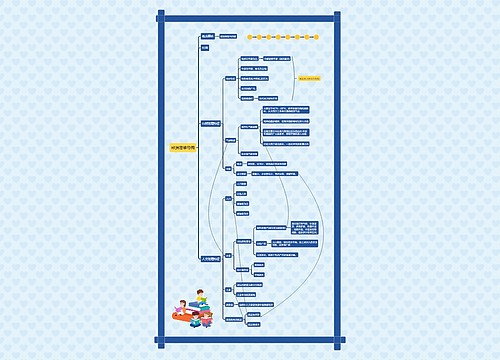

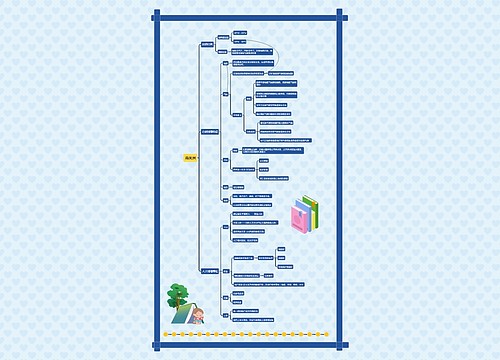

思维导图大纲

发起人股份转让限制若干问题浅议思维导图模板大纲

案例:湖南天一科技股份有限公司(下称天一科技)成立于1998年11月18日。湖南泰和集团公司(下称泰和集团)与湖南平江县国资局(下称国资局)同为天一科技的发起人。后来,泰和集团因对外负债压力太大,遂与国资局商洽,拟将其所持有的天一科技2500万股转让给国资局。双方遂于1999年12月30日订立合同,约定由国资局代泰和集团偿还7400万元的债务,作为国资局收购泰和集团2500万天一科技股份的对价。但鉴于当时该股份不能上市流通,双方约定,泰和集团应于2002年2月3日无条件将股份过户给国资局。合同订立后,国资局为泰和集团偿还了7400万元的债务。合同期限届满,泰和集团未依约履行股份转让义务,国资局遂提起诉讼,请求判令股份转让合同有效,确认泰和集团名下股份为国资局所有。泰和集团抗辩认为,在法律禁止转让股份的三年期内,当事人签订股份转让合同是违法行为,应认定为无效。

一、该条款立法宗旨之质疑

探究该条款的立法者本意,其立法宗旨颇令人质疑。揣度其制定本条款的理由大概有二。其一,认定发起人对于成立之后的股份有限公司负有特别的责任,因此发起人必须在公司成立之后的一定时间内保留股东身份,持有公司的股份,以此将公司的利益与其个人利益“捆绑”在一起,从而促使其对于公司的运营保持高度的责任心。其二,防止有人以“资本炒作”为业,专门从事设立公司的活动以渔利,而不事生产创造。立法者的此种担心似依据不足。

股份有限公司发起人之主要职责在于设立公司。在公司实务,发起人一般均先订立设立公司协议,约定设立股份有限公司,发起人由此建立起一个合伙性质的团体。所有在设立公司协议上签字者均为发起人(另说认为,在提交创立大会讨论通过的公司章程上签字者为发起人),并因此成为对于公司的设立承担责任的合伙性质团体的合伙人。发起人须认缴股款,并从事必要的公司设立行为,如租赁办公用房、募集股份、召集并主持公司设立大会,等等。因此,发起人在一般情况下,仅对公司设立失败的后果承担责任,即如果公司因某种原因未能成功设立,全体发起人须对设立行为所产生的债务和费用承担连带偿付责任,对于认股人已缴纳的股款本金及利息承担返还责任(公司法第九十七条第一款第(一)项、第(二)项)。公司设立成功,发起人的身份就被股东身份所替代,其对公司的权利义务应与其他非发起人股东相同,没有任何理由要求其承担额外的责任。公司法第九十七条第一款第(三)项规定的是公司设立成功之后,发起人应赔偿责任的情形,但这里仍是针对发起人的公司设立行为所规定的,即发起人在公司设立过程中因为过错造成公司损失的,应当赔偿。总之,在公司成功设立、正常运营之后,发起人即和其他股东一样,对于公司是否能够成功运作并无特别的作用,更无特别的责任。

关于发起人可能以发起成立公司为业,不事创造性生产的担心,既与公司实务中的情况不符,也与当今社会分工之理念相悖。发起成立公司者大多或者持有资金,或者掌握项目,拟以股份有限公司形式从事经营。他们对于公司设立的程序、规则并不熟悉,在筹建公司的过程中,一般聘用熟悉公司成立事务的专业人员帮助办理具体事项,因此,发起人在股份有限公司成立之后大多关注公司运作,而少有退出公司之心。当然,不能否认亦有熟悉公司成立事务的专业人员作为发起人参与公司的筹建,这类发起人在公司设立的过程中最为活跃,成立公司之后确有出售股份另谋设立其他公司的动机。但即使允许其在公司成立之后转让股份,去成立其他公司,亦不会构成对于社会经济环境的破坏,相反,只要坚持遵循公司法有关公司设立程序和实体方面的规定,确保成立的公司资本真实,所有参与公司运作的当事人在利益机制作用之下,自会向积极方向努力,促使公司成为健康的市场主体。若此,允许这类发起人充分运用自己对于公司设立实务之熟练把握,转而运作其他公司的设立、筹建,从宏观上说,是依据科学的社会分工,充分发挥每个个体的资源,对于社会经济的发展未尝不是一种积极的促进。以防止“资本炒作”为名,限制这类人在一定时间内转让股份,确有浪费资源、限制社会成员发扬个性促进经济发展之嫌,实非明智之举。

综上,现行公司法规定股份有限公司发起人在公司成立之日起三年内不得转让其股份,非但不为公司实际运作所需要,且有忽略社会分工、限制经济流转的负面效应,其立法指导思想已经落后于现代公司法理论和实践的发展趋势,有必要在公司法修订时对该条款予以调整[1].但是,司法机关面临的问题是,对于依然有效的现行法律条款,如何根据现代民商理论,予以科学而合理的解释,以使十年前制定的公司法条款之适用能够适应变迁的情势和价值观[2].

二、该条款性质之辨析

认定股份有限公司发起人转让股份行为之效力,应当明确一个前提,即如何认识(或曰如何解释)《公司法》第一百四十七条第一款规定的性质,其是否为“强制性”规定。本案当事人曾试图论证该条款不属影响行为效力的强制性规范,即使认定转让股份合同与之相悖,亦不能当然认定股份转让合同无效。

史尚宽在其《民法总论》中认为,强制性规定就是“令行禁止”;如果法律行为违反强制规定或者禁止规定,但是并不导致无效的,为取缔规定[4].王泽鉴认为,对于“禁止性”规定,实务上将其区分为“取缔规定”及“效力规定”。禁止规定何者为效力规定,何者为取缔规定,应综合法规的意旨,衡酌相冲突的利益、法益的种类、交易安全,其所禁止者,究系针对双方当事人或仅一方当事人等,加以认定 [5].王利明认为,区分效力规定与取缔规定是必要的;在我国现行法律法规中含有大量的强行性规范,有些只是规定违反法律禁止性规定应受处罚,有的则明确规定违反之不仅受到处罚,还将导致合同无效,因此,有必要在法律上区分取缔规范和效力规范。王利明认为,区分取缔规范和效力规范可以有三条标准,其一,法律法规明确规定违反之导致无效的,为效力规范;其二,法律法规虽未明确规定违反之导致无效,但若认定有效将会损害国家、公共利益的,亦为效力规范;其三,法律法规没有明确规定违反之导致无效,若认定有效只是损害当事人利益的,为取缔规范。一般来说,只有违反了效力性规定的合同才是无效的合同,而违反了取缔性的规定可以由有关机关对当事人实施处罚,但不一定宣告合同无效[6].笔者对于上述学者的观点深表赞同。有关民事行为效力的法律制度,以社会公众普遍认同的正义规范为尺度,以社会共同利益之保护为归依,其宗旨在于限制民事行为当事人的意思自治,避免其损害国家利益或者民事行为当事人以外不特定之第三人的利益。在适用强制性法律规范认定民事行为效力的时候,应当严格遵循上述宗旨,而不能走向极端,破坏当事人意思自治这一重要的民法基本原则,进而殃及交易稳定安全。正是在这个意义上,将强制性法律规范区分为效力规范和取缔规范之必要性彰显无遗。

三、该条款对本案的适用

有民法理论将订立契约设定给付义务的行为定义为负担行为,将履约交付的行为定义为处分行为。负担行为与处分行为的区分始于德国法,德国学者迪特尔??梅迪库斯认为,负担行为产生一项或者多项请求权,或者至少产生一项能够保留给付的法律原因;处分行为与负担行为不同,处分即为权利的转让、权利的消灭,在权利上设定负担或变更权利的内容[7].王泽鉴在其《民法总论》中给出了这样的概念:负担行为,指以发生债权债务为其内容的法律行为,亦称为债务行为或债权行为;处分行为,指直接使某种权力发生、变更或者消灭的法律行为[8].负担行为与处分行为的主要区别有三点,其一,处分行为适用确定原则(特定原则),其所涉及的客体必须特定化,负担行为无此要求;其二,处分行为人须有处分权处分行为方为有效,负担行为的效力则不受此限;其三,物权法上的处分行为还适用公示原则 [9].

将法律行为作负担行为与处分行为的分类无疑是一种科学、细腻的划分,其对社会生活的调整更臻精致、合理。我们长期以来,对债权行为与物权行为不加区分、将订约行为与履约行为视为一体,由此在司法审判实务中造成的负面影响、进而对经济生活产生的不良效应是有目共睹的。例如,将无权处分行为订立的合同一概认定为无效;房屋买卖合同签订之后没有办理过户手续的,买卖合同也被认定无效,等等,实有损于维护交易安全、保护善意当事人利益等司法活动所应追求之宗旨。

有意见认为,在法律禁止转让的三年期内“预先约定”转让,难免脱法行为之嫌;本案作如此判决恐会产生鼓励规避法律行为的效应。这里仍然有一个法律条文遵守与实体正义追求之间的权衡问题。如果一个行为符合一般正义原则,符合先进的社会理念,不违反公序良俗,而又能够为现代法学理论解释为不违反现行法律的规定(即使其偏离了立法者的指导思想),这样的行为即不具备脱法行为的非正当性。股份有限公司发起人在法律禁止转让股份的三年期内订立股份转让合同,约定在法律禁止期届满后变动权利,应是正常的经济流转行为,与公序良俗并无相悖,且可为民法理论解释为不违反《公司法》第一百四十七条第一款的禁止性规定,因此,不能认定其为规避法律的脱法行为,法院作如上判决并无不妥。

四、结语

《公司法》第一百四十七条第一款禁止股份有限公司发起人在公司成立之日起三年内转让股份,其立法理念已显陈旧,因此,在适用该条款认定相关合同(行为)效力的时候,应当区分订约行为(负担行为)和履约行为(处分行为),并将该条款所规定的限制理解为仅对履约行为的限制;订约行为虽在三年期内,但其约定的履约期在三年期外的,应当认定其约定有效。当然,现行《公司法》毕竟仍然有效实施,根据上文分析,如果当事人订约时间和履约时间(或者约定的履约时间)均在该条款所规定的三年之内,则应认定其合同因为约定的内容违反了效力规范性质的强制性规定而无效[10]。

[注释]

[1] 经查询,仅我国的台湾地区公司法仍保留了发起人股份转让限制的规定;其最近的公司法修改,将限制时间由三年调整为一年。据了解,我国目前的公司法修改草案对于发起人股份转让限制亦拟作出修改。

[2] 在法律实务中,对法律条文的解释有不同的分类。历史解释方式和目的解释方式是相对应的方式。历史解释着重探求立法者的意图,目的解释则探求规范本身之客观目的。本文试图对限制发起人转让的公司法条款作目的解释,以使应予修改而未修改的法条适应现实生活发展的需求。当然,目的解释应当自法条本身寻求,而不能脱离法条另起炉灶,那就不是解释,而是立法了。参见黄立《民法总则》第41至43页,中国政法大学出版社2002年1月版。

[4] 参见史尚宽《民法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第329-330页。

[5] 参见王泽鉴《民法概要》,中国政法大学出版社2003年版,第90-91页。

[6] 参见王利明《民商法研究第6辑》,法律出版社2004年版,第466页。

[7] 迪特尔??梅迪库斯《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2001年版,第167-168页。

[8] 王泽鉴《民法总论》,中国政法大学出版社2001年版,第262页-263页。

[9] 参见迪特尔·梅迪库斯《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2001年版,第168-169页。

[10] 本案判决之后,最高法院又审结了一起发起人以其股份设立质押的合同纠纷案件。在该案,发起人与债权人约定以其股份设立质押,其订约时间和债权人可能实现质权的时间均在公司成立之日起的三年之内。最高法院终审认定该质押合同无效。

相关思维导图模板

树图思维导图提供 一、定语从句的概念 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 一、定语从句的概念 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:699abd9b07a9fd63938233f9f63231da

树图思维导图提供 公民的基本权利和义务 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 公民的基本权利和义务 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:210771bdeda1d62d18d4325dbe56f0e1

上海工商

上海工商