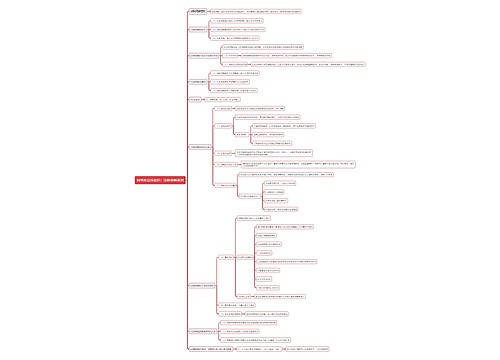

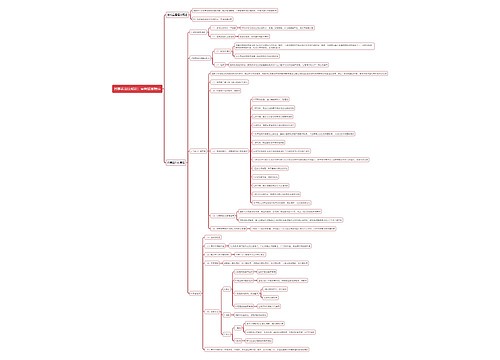

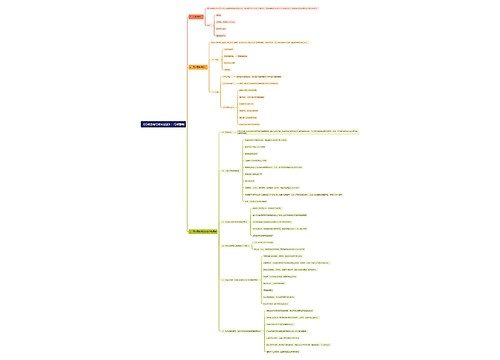

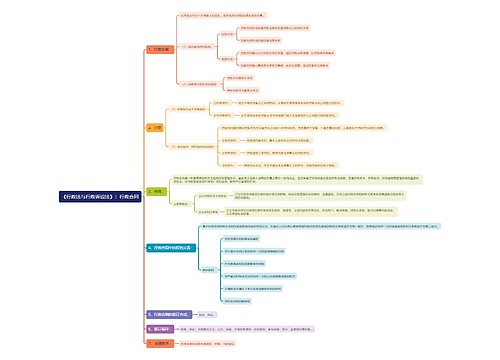

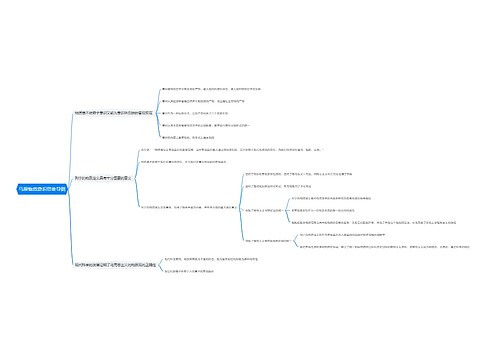

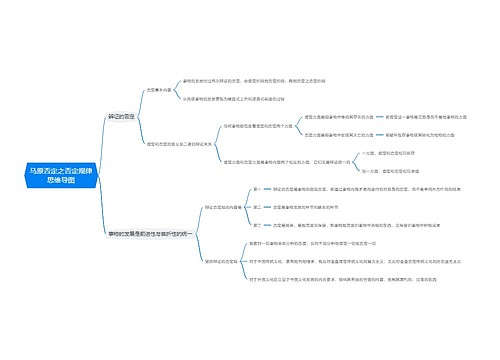

论海洋环境污染损害赔偿纠纷中的诉讼原告思维导图

前 言

树图思维导图提供 论海洋环境污染损害赔偿纠纷中的诉讼原告 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 论海洋环境污染损害赔偿纠纷中的诉讼原告 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:802fdcc250fb81d5de5788f8e3dade86

思维导图大纲

论海洋环境污染损害赔偿纠纷中的诉讼原告思维导图模板大纲

海洋环境污染是指直接或间接地把物质或能量引入海洋环境,产生损害海洋生物资源,危害人体健康,妨碍渔业和海上其他合法活动,损坏海水使用素质和减损环境质量等有害现象[1]。在海洋环境污染损害中,石油是最普遍、数量最大的污染源,全世界每年经各种途径流入海洋的石油总量达1000多万吨。自1993年以来,我国已变成纯石油进口国,随着石油进口量的不断增加,运输油轮日益增多,吨位也不断加大,一旦发生事故,后果十分严重。根据有关油船溢油方面的统计数字,1976-1986年间,我国沿海共发生386起油船溢油事故,溢油量16326吨,这期间发生了“南洋”轮溢油8000吨的特大事故;从1987年 到1996年,10年间发生了溢油事故1856起,平均每两天一起,溢油量5803吨。自1990年以来,我国港口石油吞吐量每年差不多以1000万吨的速度递增,到1995年,港口吞吐量达到1﹒77亿吨。据有关部门预测,到21世纪,我国将无可争辩地成为世界第四大石油进口国,到2010年,港口吞吐量达到4﹒05亿吨[2]﹙p.266﹚。又据中国交通部科学院2001年的报告,1973年至2000年的28年间,在我国沿海发生的2400起船舶溢油事故中,一次溢油超过50吨的重大溢油事故为54起,涉及了从大连港到珠江口的几乎整条海岸线[3]。例如1983年巴拿马籍“东方大使”号油轮在青岛港触礁,溢出原油3343.6吨,造成青岛港、胶州湾及其附近海域严重污染;“大庆236”号油轮于1983年10月在汕头海面因碰撞沉没,造成海面污染,油带长达9海里[2](p.266)。油污对生态环境及财产造成的灾难性后果引起人们的高度重视。

海洋环境污染具有污染源多、扩散面广、停留时间长、治理难度大等主要特点。除了自然原因外,海洋污染多由人类各种活动排放的污染物所造成。随着人口的急剧增长,工业、农业和交通运输业的飞跃发展,产生的污染物质越来越多。这些污染物质终日不断地进入大气、土地、河流和海洋,海洋成了蓄积污染物的最大仓库。污染物一旦进入海洋,除了依靠海洋本身的自净能力外,很难再转移到别处。海洋环境污染的日益严重,必然导致海洋环境污染损害赔偿纠纷也越来越多。

1 海洋环境污染损害赔偿诉讼的特点

在海洋环境污染索赔诉讼中,诉讼原告是谁,即索赔人的主体资格问题受到关注,在我国司法实践中出现了争议,这是因为它与海洋污染损害赔偿诉讼的特点有关。其实,海洋环境污染损害赔偿归根到底就是一种由侵权行为引起的损害赔偿,其在诉讼中与一般的侵权民事索赔没有原则的区别:海洋环境污染损害赔偿法律关系的主体就是污染损害赔偿权利义务的承受人,即权利主体是污染受害人,义务主体是污染加害人;在诉讼中,受害人向加害人提出赔偿损失的请求,就是索赔人,也即原告。但是,由于海洋环境污染具有上述几方面的特点,海洋环境污染损害赔偿诉讼也呈现出一些不同于一般侵权损害赔偿诉讼的特点:

1) 行政主管机关作为诉讼原告是海洋环境污染损害赔偿诉讼的一大特点。在我国的审判实践中,提起海洋环境污染损害赔偿诉讼的原告大多是地方政府、国家环境保护部门、国家渔政及地方政府各有关部门。例如,1997年1月22日某公司所属新加坡籍“海成”轮装载原油从伊朗驶往湛江港,2月15日在湛江港卸油过程中,因船底阀故障漏出大量所载原油,1997年2月28日,广东省渔政海监检查总队湛江支队委托湛江市渔业环保检测站对油污造成的渔业损失进行调查、测评,经调查,该漏油给湛江港的渔业资源造成直接经济损失310.6180万元,间接的中、长期损失1294.1300万元。调查测评费用为25.0000万元,其他因调查支付的各种开支为11.00858万元。于是,1999年5月10日,广东省海洋与水产厅特别授权并确认广东省渔政海监检查总队湛江支队向海事法院提起诉讼,要求“海成”轮船东赔偿损失。海事法院一审对调查报告中的直接损失给予认定,中、长期损失不认定,判决东亚公司赔偿310.6180万元,调查费用35.2000万元,合计345.8180万元及利息。二审认为,本案油污导致渔业长期逐渐衰退,这种影响在海洋环境中可持续数年甚至十几年,对渔业生态环境和渔业资源造成的影响是长期的,其损失是持续的,这种中、长期损失属于1969年《国际油污损害民事责任公约》规定的灭失和损害,应予赔偿。据此,变更了原审判决的相关判项,判决东亚公司向渔政支队赔偿渔业资源中、长期损失费[4](p.551)。判决结果虽然合情合理,维护了我国的海洋环境生态权益,但案例说明,我国司法实践中都将行政主管机关作为海洋环境污染损害赔偿的诉讼原告,只是这一特点与法理不符。

2) 海洋环境污染损害具有间接性的特点,其侵害大都通过海洋作用于受害人,而非直接作用,因此受传统诉讼主体理论的影响,受害人一般因不具有直接利害关系而无法取得提起损害赔偿诉讼的主体资格,这样显然大量的案件会因为司法程序中启动诉讼程序的主体缺位而无法得到及时有效地处理,使国家利益、社会利益经常处于被漠视的境地。

3) 海洋环境污染损害的广泛性导致受害人人数众多并带有很大的不确定性。由于海洋环境利益涉及范围广,情况复杂,往往为捕捞养殖、工业生产、交通运输、海上副业等各行产业所倚重,为众多不特定的利害关系人所开发、利用、收益,因此,一旦对海洋环境造成侵害,其对象可能是相当地区范围内的不特定的多数的人或物。而如果单个受害人对此提起诉讼,从诉讼主体资格上讲,可能会因为单个受害人所受损害过小,不能满足起诉资格中财产损失的规定而不具有起诉资格。

2 对海洋环境污染损害赔偿纠纷中诉讼原告产生的质疑

前已提及,在海洋环境污染损害赔偿纠纷中,由行政主管机关或单个的受害人提起诉讼,从理论上均对其主体资格产生了质疑,形成了理论与司法实践的矛盾:

2.1 传统当事人理论指导下认定行政主管机关作为诉讼原告不适格

根据传统大陆法的当事人理论,民事诉讼中的当事人系因民事的权利义务关系发生纠纷,以自己的名义进行诉讼,并受人民法院裁判约束的直接利害关系人。此即“直接利害关系当事人说”。我国也采用了传统意义上的当事人理论,强调当事人应与案件有直接的利害关系,没有直接利害关系的人无权向人民法院提起民事诉讼。因此,在我国的司法审判实践中,地方政府、环保局、旅游局、渔政监察大队作为原告提起海洋环境污染损害赔偿诉讼时,作为被告的污染加害人几乎都对原告的主体身份提出了异议。如上文提及的“海成”轮油污案,“海成”轮船东就在答辩中称:“广东省渔政海监检查总队湛江支队是一个行政执法机关,没有任何法律规定渔政部门是其所监督和管理的国有渔业资源的经营者、使用者或收益者。原告的利益没有受到任何损害,因此不具有起诉资格。”“另外,广东省渔政是一个行政机关,国家赋予其特定的管理、执法权利。而民事纠纷是处理平等主体之间的财产关系和人身关系的纠纷,具有某些行政执法特权的被答辩人向答辩人提起民事诉讼,势必不能使答辩人与被答辩人站在平等的地位上进行举证和抗辩,这不符合民事诉讼法的基本精神,对答辩人来说是极不公平的”[5](p.315)。根据传统的诉讼当事人理论,“海成”轮船东的抗辩理由是成立的,也正因为如此,由主管行政机关提起诉讼的海洋污染损害赔偿纠纷,被告对原告的主体资格均提出了异议,只是以上案例“海成”轮油污案受理海事法院一、二审都认为根据渔业法规定,渔政支队以自己名义起诉合法,可在授权范围内向东亚公司索赔,驳回了被告对原告的主体资格提出的异议。那么,到底谁是海洋污染损害赔偿纠纷中的适格诉讼原告?在目前的审判实践中,行政主管机关参与海洋环境污染损害赔偿诉讼,作为诉讼原告的理由又是什么呢?

2.2 传统当事人理论指导下认定单个受害人作为诉讼原告的不适格

在上述对海洋环境污染损害赔偿纠纷的特点分析中,我们已经看到,海洋环境污染损害的广泛性导致受害人人数众多并且带有很大的不确定性,如果由单个受害人分别对此提起诉讼,一方面,从诉讼效率上讲,单个受害者分别提起诉讼可能会对几乎相同的一个事实或相同的一个被告提起多次的独立诉讼,增加法院的负担,降低诉讼效率。

另一方面,从公民环境权的具体内容看,公民的环境权应包括两个层次:一是公民可直接在法院向加害人提起民事诉讼;二是公民可以通过行政诉讼程序来实现自己的环境权益。但是,实践中,公民在诉讼中是否享有环境诉权呢?从第一个层次看,公民环境权的规定只是散见于有关的立法中,并且规定的十分模糊,如《环境保护法》第6条规定“一切单位和个人都有权对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告。”这里的检举和控告不能等同于起诉,所以,公民依据此类立法提起的诉讼,其主体资格是极易让被告提出异议的。从第二个层次看,传统的法学理论认为行政法规的制定是旨在维护社会公共利益而非公民的各种私人利益为目的,即把公民的环境利益吸收到公益之中,因此,在行政控制下,公民受到的利益是一种间接利益,当公民因此种间接利益受到侵害而提起环境行政诉讼,根据传统的“直接利害关系当事人”理论,其主体资格亦是不适格的。

3 解决上述质疑需引入民事公益诉讼理论

综上可见,随着我国海洋环境污染损害赔偿纠纷的逐渐增多以及司法实践的不断发展,传统意义上的“直接利害关系当事人”原则逐渐受到人们的质疑和挑战,人们认识到:现有的法律规定及相关法学理论不能确定海洋环境污染损害赔偿纠纷的诉讼原告,笔者认为,有必要引入民事公益诉讼的理论来解释,确定该类诉讼的原告。

3.1 民事公益诉讼的概念及特点

民事公益诉讼,又称民众诉讼,是各国司法实践对起诉资格不断放宽,甚至取消的产物。公益,即公共利益,泛指一切社会不特定主体利益的集合。民事公益诉讼是指社会运用诉讼方式维护公益的司法活动。我国有刑事公益诉讼的理论及实践,但无民事公益诉讼的基本理论和实践经验,而在英、美等国家对公益诉讼问题已经有了一定的理论、立法和实践,其民事公益诉讼的特点表现在[6]:

1) 侵害主体的特定性及被侵害主体的不特定性。并且,被侵害主体之间往往是不相联系的,无组织的,但他们的个人利益均被侵害。在前面的分析中,我们已经知道海洋污染损害侵害的主体是多数且不确定的,可见,与公益诉讼的这一特点是一致的。

2) 无直接利害关系。民事公益诉讼的原告可以是与侵害后果无直接利害关系的公民、公益组织或法定的国家机关,即提起海洋环境污染损害赔偿请求的可以是没有直接受到污染损害的公民、组织或国家机关,只要其认为加害人的行为侵害了社会公众的民事权利,或社会的民事权利有被侵害的现实威胁就可以提起民事诉讼。

3) 民事公益诉讼体现国家对民事诉讼的干预性。由于海洋环境污染侵害的主体的不确定性,导致提起诉讼的原告的不确定,而且海洋环境污染造成的损害往往是对整个地区、国家乃至全人类利益的损害,因此,国家对该类侵权进行干预是十分必要的。

4) 诉讼当事人的地位平等。由于是民事诉讼,因此,不管是国家管理机关,还是公民、其他组织,在诉讼中与被告的地位是平等的。

综合西方民事公益诉讼的理论与实践,笔者认为,提起民事公益诉讼的原告应该包括国家机关、组织,当国家机关或组织怠于行使权力时,任何公民在一定条件下也可以成为提起公益诉讼的主体。

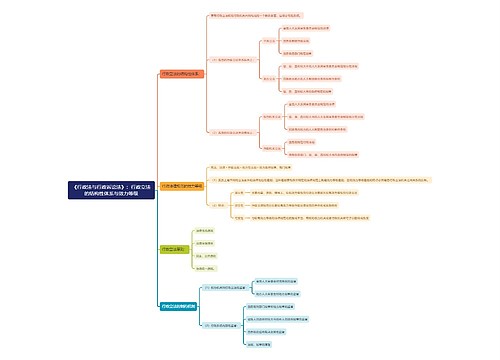

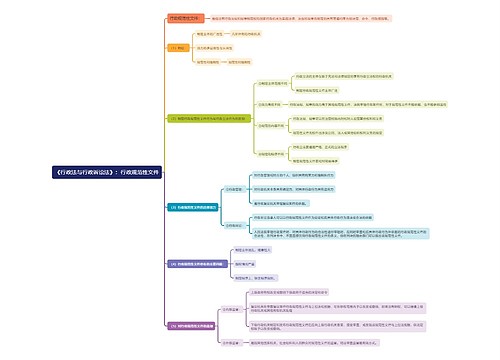

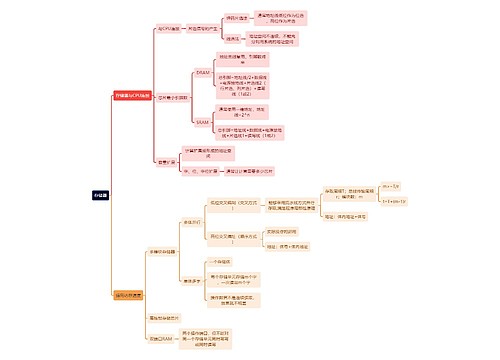

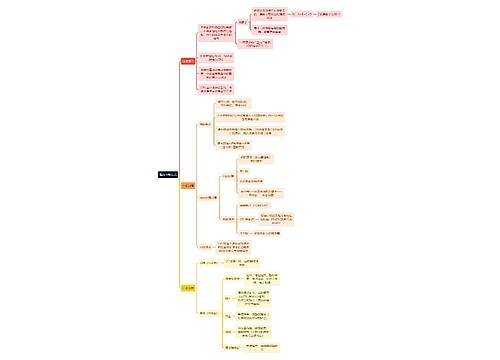

相关思维导图模板

树图思维导图提供 数智技术在工程设备管理中的应用 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 数智技术在工程设备管理中的应用 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

树图思维导图提供 海洋之星产品体系 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 海洋之星产品体系 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:eb01bc969dc4effe6a3ed46704da4689

上海工商

上海工商