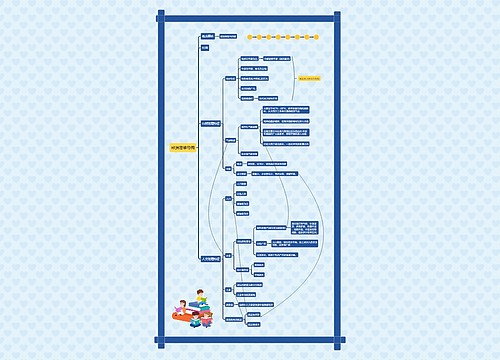

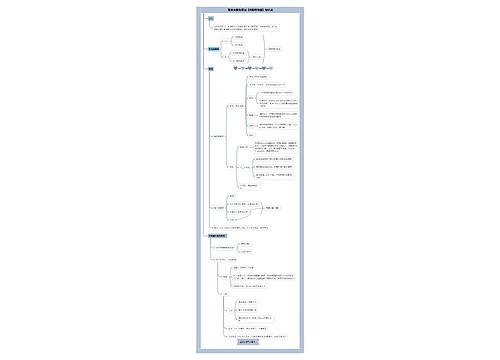

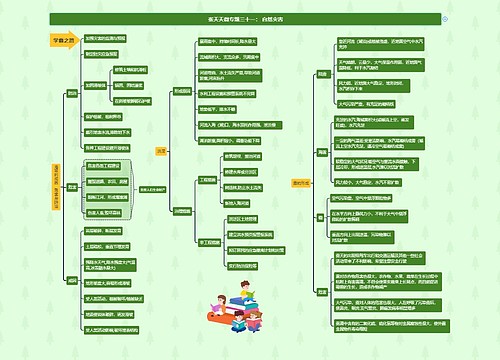

慎用限制人身自由的强制措施思维导图

一?立法方面的问题

树图思维导图提供 慎用限制人身自由的强制措施 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 慎用限制人身自由的强制措施 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6047e74115458fd15add68d51662e87d

思维导图大纲

慎用限制人身自由的强制措施思维导图模板大纲

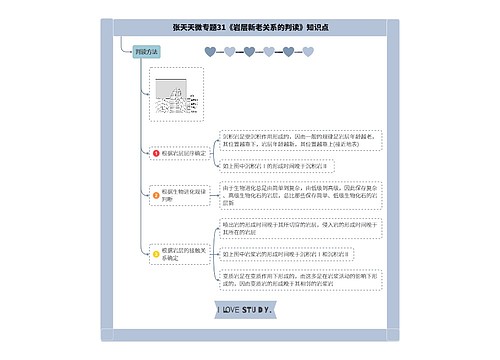

1.未规定两次拘传间隔的时间。司法实际部门认为12小时的拘传时间过短,往往在拘传期限届满后,犯罪嫌疑人刚走出拘传室又被拘传,搞变相拘禁。

2.对于取保候审、监视居住期限的规定语焉不详。刑事诉讼法第58条规定:“人民法院、人民检察院、公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过12个月,监视居住最长不得超过6个月”。究竟这里的“最长期限”是针对犯罪嫌疑人而言,还是授权公检法三机关都可以适用“12个月”和“6个月”的期限?从法理上讲,立法规定限制人身自由的强制措施的期限,当然应该是针对犯罪嫌疑人而言。然而,目前公检法三机关都把它解释为本部门可以重复使用取保候审与监视居住,累计取保候审可以达到三年,监视居住可以长达一年半,致使原本应是较轻的两类强制措施,变成了长期限制人身自由的严厉手段。

3.拘留似乎已成为逮捕的前置程序。几乎没有不经过拘留就直接逮捕的,实际上使拘留丧失了其独立存在的意义。

4.现行立法没有对羁押规定专门的审查程序,而将羁押期限附属于诉讼期间,致使犯罪嫌疑人被羁押成为普遍现象。由于立法规定逮捕的第三个条件是“采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性而有逮捕必要的”,谁能保证某人放在社会上不致危害社会?因而侦查部门倾向于多捕。而某人一旦被拘留、逮捕,不管涉嫌的是什么罪,其结果一律是被羁押,致使看守所人满为患。在侦查阶段,羁押期间和办案期间合二为一;在审查起诉和审判阶段,羁押期限无需审批自动延长,甚至超过诉讼期限也不予解脱,所谓“超期羁押”也就屡见不鲜了。

?二?执法中存在的问题

1.将拘传与“留置”混用。盘查、留置是《人民警察法》规定的行政审查手段,留置一般不超过12小时,在特殊情况下,经县级以上公安机关批准,可以延长至48小时。但是,盘查、留置的前提条件是在发现违法犯罪嫌疑的“当场”实施,不允许在事后进行。在司法实践中,侦查人员在事后追究犯罪时,却习惯于将拘传与留置相加使用,甚至交替循环使用,形成对犯罪嫌疑人变相拘禁,这就混淆了刑事强制措施与行政审查手段的界限,违背了现行法律的立法精神。这是司法实践中突出而急待解决的问题。

2.不少地方将监视居住中的“指定的居所”扩大化。现行立法中规定的“监视居住”确实不好执行,于是,有的办案单位租了几个招待所,将当地所有被监视居住人都关押在内,还要由本人支付看守人员的食宿费用;有的设立了专门的监视居住场所,将本来有固定住处的人也迁至专门的监视居住场所。由于监视居住最长可达半年,如果将其变成近似于羁押的措施,就严重超出了监视居住应有的强度,违背了立法原意。

3.将对“流窜作案、多次作案、结伙作案”三种特定对象的拘留期限可以延长至30日的规定,普遍适用于所有被拘留的人员。其目的是尽量延长羁押期限以获取口供,而公安机关自行决定延长期限则为此提供了制度上的便利。

4.存在尽量多捕的倾向。由于对羁押的相关替代性措施并不完善,缺乏程序的分流,被逮捕人又缺少对羁押提出异议的救济手段,致使被捕后的羁押成为常态。

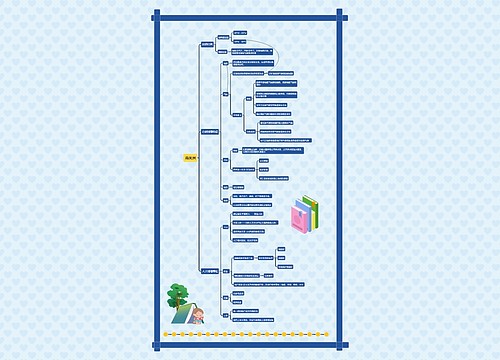

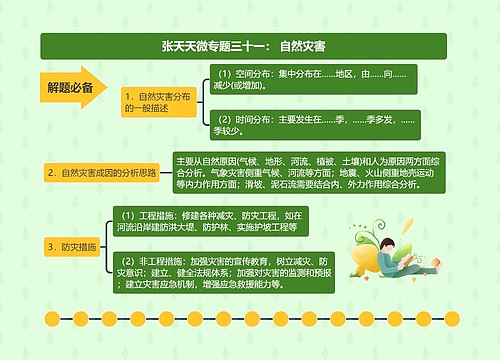

■尽量不限制人身自由

首先,应扩大取保候审的适用范围,借鉴英美国家的“保释”制度,当犯罪嫌疑人被逮捕后,经过讯问,除案情重大、复杂或因其他特殊情况必须羁押者外,一般可以采取“附条件保释”(例如扣押其护照与车船驾驶证、限制其不得与哪些人接触、交纳一定数额的保证金等?的方法,允许其取保候审。

其次,适当限制监视居住的适用范围。监视居住是一种不完全限制人身自由的较轻的强制措施,因而一般应在被监视居住人的家中执行。但由于现代通信技术的迅速发展和电话、手机的普及,在家中进行监视,要对其与外界进行联络加以控制是十分困难的。鉴于在家中监视居住不好执行,而且在大中城市有很多外来人口实施犯罪,这些人在当地没有固定住所,也就不可能在其住所执行监视居住。司法实践中,大多数地方让被监视居住人到“指定的居所”?一般是旅馆,有的地方甚至设立了专门的监视居住场所执行监视居住?。而在“指定的居所”执行监视居住存在的问题太多,极容易形成变相羁押,因此,应适当限制其适用对象,即:一般只在侦查贪污、贿赂和经济犯罪等特定案件中使用。对于此类犯罪嫌疑人采用监视居住方法,一般应在其家中执行。同时,应给予侦查机关适当的授权,允许对被监视居住人采用某些监控的措施?例如电话监听等?。对于普通刑事犯罪,则尽量不采用监视居住方法。

其三,规范拘留的适用

在我国,拘留是类似于西方国家的“无证逮捕”。从世界各国的立法来看,赋予警察的拘留时限都是很短的,有的只有几个小时,有的可达36小时,最长不超过6天。我国刑事诉讼法规定拘留的时限一般为3日,特殊情况下可以延长1至4日,即通常不应超过7天。这个期限已经超过了其他国家拘留的最长期限,再要延长,从法理上讲不通。

我国1996年修改刑事诉讼法,规定对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子的拘留期限可以延长至30日,在实际的执行中,“延长至30日”的规定已经被普遍适用于所有被拘留的人,这就背离了立法精神,再次修改刑事诉讼法,应当取消“延长至30日”的规定。

其四、实行逮捕和羁押分流

再次修改刑事诉讼法,对逮捕的规定加以完善应该作为着重解决的主要问题之一。这里提出改革的几点思路:

1.1996年修改立法适当降低了逮捕的条件,但检察机关掌握的逮捕标准实际上并没有降低。主要原因是担心一旦在批捕后未能起诉、判刑,就要反过来承担赔偿责任,因而宁可掌握得严一些?这涉及如何对待冤案赔偿的问题,究竟什么是“冤案”?批捕后未能起诉、判刑,要不要承担赔偿责任?目前学界与司法实际部门都存在不同的认识。?鉴于此,修改立法对逮捕的条件?尤其是第一条?应规定得更明确一些,避免执法机关任意解释。

2.现行立法规定逮捕条件的第三条,是“采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性而有逮捕必要”,这一规定容易引起误解。谁能保证某人放在社会上不致危害社会?因而侦查部门倾向于多捕。再从观念上来看,“重打击,轻保护”的突出表现之一,就是把逮捕当作一种惩罚手段,出于控制犯罪的需要,一般都倾向于多捕。因此,修改立法时应当就如何贯彻“少捕”精神多动一点脑筋。建议删除“不足以防止发生社会危险性而有逮捕必要”的规定,改为从正面列举在哪些情形下应该逮捕。

3.现行刑事诉讼法在“强制措施”一章,并没有规定逮捕后实施羁押的审查程序,而只是在第二编第二章第九节“侦查终结”中对“侦查羁押期限”作了5条规定。按照现在的立法体例,羁押期限完全附属于诉讼期间,在侦查阶段,羁押期间和办案期间合二为一。某人一旦被逮捕,不管涉嫌的是什么罪,也不管犯罪情节和是否认罪,其结果一律是被羁押,致使捕后羁押成为普遍现象。

上海工商

上海工商