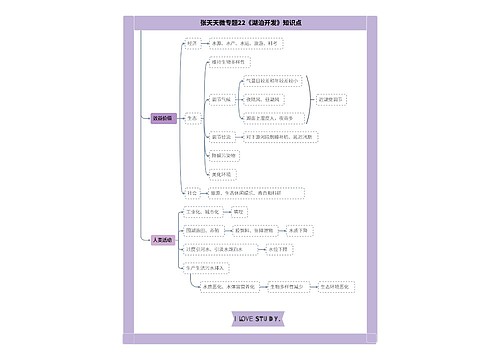

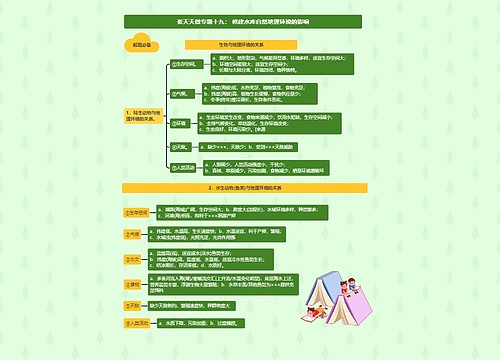

民事事实行为的区分思维导图

[摘要]本文在研究民事法律行为历史的基础上,从行为人意思表示效力完全与否的角度区分民事法律行为和事实行为,同时,从行为与行为结果的角度区分事实行为和人为事件。从而实现,明确民事法律行为、事实行为和人为事件的界限的目的。 [关键词]民事法律行为,民事事实行为,人为事件,区别

树图思维导图提供 民事事实行为的区分 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 民事事实行为的区分 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6cc6b4d8f69a0e0e31d63ba1c792a0f0

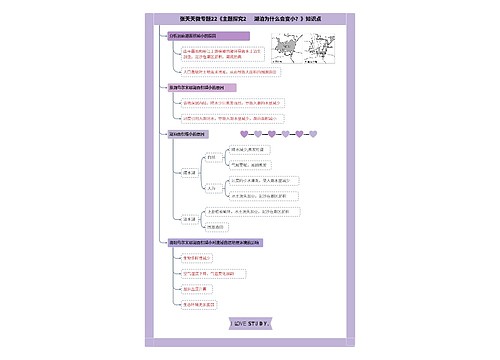

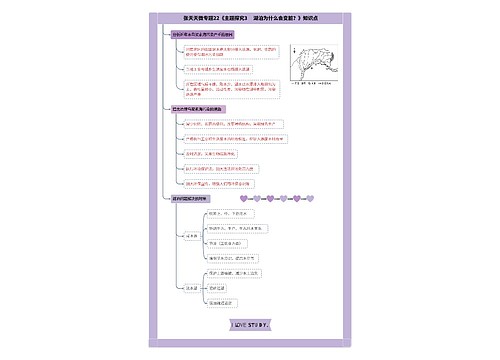

思维导图大纲

民事事实行为的区分思维导图模板大纲

在民法中,要产生民事法律关系除需具备主体、客体和相关的法律规范外,还需具备一个重要的条件,就是促使法律规范从客观权利转化为主观权利,形成法律关系的原因,这就是民事法律事实。

民事法律事实是由法律规范将其和法律后果(法律关系)的产生、变更或消灭联系起来的具体生活情况。法律事实是反映现实生活情况的存在,具有使法律规范发生作用的杠杆的意义,是把法律规范和具体主体的权利义务联系起来的环节。因此,法律事实伴随法律关系的整个生命过程-产生、变更、消灭。[1]

根据民事法律事实是否具有直接的人的意志性,可以分为事件与行为。其中,事件是指与人的意志无关而且不直接含有人的意志性的事实,反之,就是行为。[2]事件的法律后果由法律直接规定,行为的法律后果的内容则既可能是根据行为人意志的内容来确定的,也可能是法律直接规定的,这与行为自身的种类有关。

一般认为,事件可以分为自然事件(绝对事件)和人为事件(相对事件)。[3]自然事件是其发生与人类的活动完全无关的事实,人为事件则是人的活动引起的,但是在民事法律效果中法律不考虑行为人的意思内容(如,就罢工在民法上的意义而言,罢工工人的主观状态就不是民法关注的内容),即视为该事件中不存在人的意思。

自然事件包括人的出生和死亡、自然灾害、一定时间的经过、天然孳息的产生等;人为事件则包括战争、罢工、动乱等。[4]

至于作为法律事实的行为的分类,正是本文要讨论的问题,但由于分类标准很多,[5]本文仅从如何区分民事事实行为的角度讨论一下行为的分类问题。

一、民事法律行为的历史和本质

大家公认,民事法律行为是行为法律事实的一种。但是,在中国对民事法律行为的确切含义存在争论,至今没有停息。为解决这个问题,我认为只有求助于考察民事法律行为的历史才能弄清楚。

从1794年的普鲁士邦法的规定中可以看出,意思表示、法律行为这些概念的使用,首先是为了对公共权力的限制,是代表民法向公法主张权利。后来,经过萨维尼和潘德克顿法学的改造,法律行为成为民法科学的基础。[10]现代民事法律行为诞生了。

在法律行为概念业已出现的19世纪,所谓的法律行为,客观上是指意思表示,而意思表示是不包含违法性质亦即为立法所绝对禁止性质的,故而专指主体将自己期望发生一定私法效果的内心意愿表达出来的适法性行为[11](何为适法性行为,学者也争论不休)。

到了20世纪,人们发现,意思表示并不全然等同于法律行为,遂又将意思表示仅仅作为法律行为的核心构成要素。 这至少有两个方面的原因:一是在法律行为概念的最新表述中,无论是“旨在于发生私法上的效果”之说,或者是“意思之表达不为现行立法所禁止”之义,都是为了限定意思表示才得以出现的附加条件:二是作为法律行为所能够引发的法律后果,事实上“皆以意思表示之内容定之……因此意思表示之问题,遂为法律行为之中心问题焉”。[12]

据舒国滢先生的考察,德文的Rechtsgechaft准确的汉译只能是“表意行为”或如有些学者主张的表示行为、设权行为,与事实行为处在同一位阶;而与中文“法律行为”(在民法中称为民事法律行为)相当的德文是Rechtsakt,它是Rechtsgechaft的上位概念,包括表意行为和事实行为两种。[13]孙宪忠也认为,法律行为一词在德文中本身是Rechtsgeschaft,由Recht和Geschaft构成。Recht本身是法律和权利的意思,Geschaft 本身指的是交易的意思,指权利的转让、让渡等。这个词翻译为“法律行为”不算太确切。因为人的行为有专门的词Handle,跟英文的hand词根是一致的,人的纯粹行为用hand.以个人所为的、能够产生法律效果的行为,在德文中表示为Rechthandlung,从其本意来看,这个概念并没有要求以当事人的意思表示为要素。但是“法律行为”作为一项交易,就必须以当事人的意思表示为要素,因为转让权利必须符合出让人的意思,也必须符合受让人的意思[14](由此,可见翻译与引进外国法律理论的艰难)。

二、民事事实行为

关于民事事实行为的含义,据有关学者的归纳主要有四种:[15]

①只要是行为都是事实行为,这是最广泛意义上的事实行为;

②广义上的事实行为是引起民事法律关系变化的行为,包括合法行为和违法行为;

③广义上的事实行为中的合法行为则是狭义的事实行为;

④狭义事实行为又可以分为最狭义的事实行为和法律行为,这最狭义的事实行为被直接以事实行为称呼。

其实,要明确事实行为的内涵就必须有所取舍,如果不作出必要的限制,所谓的事实行为也许在法律上根本就不可能确定化,也就没有任何意义。前述①②③种看法过于宽泛,有的甚至把民事法律行为也包括进去了,而我们恰恰需要一个词来概括除法律行为以外的人的各种有法律意义的行为。

既然,民事法律行为实际上是表意行为,那么依照法律后果是否与表意人的意思内容有关,就可以把民法上的行为分为表意行为和非表意行为。[16]前者就是民事法律行为(前文引述的舒国滢先生的观点也是一个佐证),后者由于其法律效果不必考虑当事人的意思,属于法律对于一种事实情况直接赋予一个法律后果,可以称为事实上的行为或事实行为。

因此,我认为,事实行为应当是与民事法律行为相对应而存在的,在界定了什么是民事法律行为后,其他的凡不以意思表示决定其法律后果的行为都可以看作事实行为。

三、民事事实行为的区分

1、民事事实行为与民事法律行为-行为的基本分类

的“民事法律行为”,从而缩小了“民事法律行为”在中国的外延。正是这一改变,造成了多年来学界对于民事法律行为的争议。所以,未来的立法应当正本清源,确立科学的民事法律行为的概念,结束无谓的争执。

实际上,民事法律行为的定义是从“标准”或“典型”意义上下的,它只能在一般正常的情况下得到完全的适用,不可能适用于全部的情况。其实,任何定义都是这样,只有找到一个基准点(或稳定态)才可以下定义,而这个基准点常常就是出现几率最高的情况,符合这个情况的就是正常的(常态),否则就属于异常情况(异态)。而所谓“无效民事法律行为”等违反逻辑的说法,在我看来就是因为呆板地适用民事法律行为定义的结果。一种行为是否合法、有效是法律对它作出的评价,这种评价与定义的基准点是密切相关的。只有和基准情况一致的才会被法律认可,否则,它的效力就不完全,不论是可撤销、可变更、效力待定还是无效的民事法律行为,这些都不违背民事法律行为的定义,也不存在什么逻辑矛盾。同时,这几种情况也不是一种稳定的状态,它们最终会变成完全有效的民事法律行为或者完全不是民事法律行为。所以,根本不会有逻辑矛盾,也不存在用语不当的问题。

民事法律行为是一种理论的抽象,这样,我们在给现实中的行为“贴标签”的时候,就应当慎重。只有完全符合民事法律行为特征的才是民事法律行为,否则就不是,不存在模棱两可的情况。如果,可撤销可变更的行为没有在法定期间内被撤销或变更,那它就是完全有效的民事法律行为;如果,效力待定的行为,没在法定期间内得到追认,那它就是无效的法律行为。无效的法律行为就其实质来说和事实行为是一样的,因此它就属于事实行为。综上可知,法律行为其实也是一个过程,它可以发展为有完全效力的法律行为,也可以转变为事实行为。

另外,学术上认为,作为法律事实的行为还应当包括准民事法律行为,它的法律后果也不是意思表示的内容确定的法律后果,而是意思表示作出后依照法律规定发生的与意思表示有关的其他民事法律后果。准法律行为可以说是处于法律行为和事实行为之间的一种情况,但就其最终的法律效果而言,一般可以归入法律行为。[20]

至于行为合法(或适法)与违法(或非法)的区分由于采用的是另一个分类标准,与法律行为和事实行为的区分没有必然的关系。法律既规范合法(或适法)行为也限制违法(或非法)行为,即使是法律行为,它也可能存在违法(或非法)的目的,法律同样不会袖手旁观,违法(或非法)行为在法律上也会产生后果。因此,合法(或适法)与否也无法将法律行为和事实行为区分开。[21]

2、民事事实行为与人为事件

在法律效果上,事实行为和人为事件都是法律直接赋予的,他们之间的区别在于前者为一种行为,后者为此种行为的结果。因此,无意志能力人实施的“行为”、造成人为事故的行为等,在这个意义上都可以算作事实行为,而其结果对于局外人来讲一般就是人为事件。这是从不同的角度作出的区分,反映了事实行为与人为事件的联系,这也说明任何分类都是相对的,只有有限的意义。另外,人为事件一般具有规模大的特点,如罢工、战争,同时,人为事件也不限于事实行为的结果(如,人的失踪就不能看作是失踪人的事实行为)。所以,区分事实行为和人为事件也要具体分析,不存在一个绝对的界限。

由于事实行为范围广泛,且各具特点,属于事实行为的制度只能分散在法律各处,不象法律行为那样系统。从事实行为的法律后果不考虑行为人的意思而言,违法行为、遗失物拾得、埋藏物发现、发明、发现等在一定程度上皆为事实行为。

在此要特别提到不当得利。不当得利,严格来说是一种事实状态,其产生原因既可以是行为也可以是事件。如有学者归纳,不当得利的产生可以基于人的行为,也可以是事件的后果,甚至纯粹是法律规定的后果。[22]所以,笼统地说不当得利是一种事实行为是不严谨的。

注释:

[1]「苏」C·C·阿列克谢耶夫《法的一般理论》(下册),法律出版社,1991年6月,第537-539页。

[2]江平主编《民法学》,中国政法大学出版社,2002年4月,第174页。

从后文可以看出,这种分类只有相对的意义,即在一般意义上可以起到区分事件和行为的作用。

[3] 江平主编《民法学》,中国政法大学出版社,2002年4月,第174-176页。

另见,「苏」C.C.阿列克谢耶夫《法的一般理论》(下册),法律出版社,1991年6月,第550页。

[4] 江平主编《民法学》,中国政法大学出版社,2002年4月,第174-176页。

鉴于本文的观点与该书有一点不同,所以,剔除了其中不合本文观点的例证。

[5] 关于行为的分类,可参见江平主编《民法学》,中国政法大学出版社,2002年4月,第176-178页。

[6]王利明《法律行为制度的若干问题探讨》,

[7]高在敏、陈涛《论“质、剂、契、券”不等于法律行为》,《法律科学》2002年6期,第69页。

[8] 王利明《法律行为制度的若干问题探讨》,

[9] 高在敏、陈涛《论“质、剂、契、券”不等于法律行为》,《法律科学》2002年6期,第69页。

[10]孙宪忠《法律行为制度构造与民法典的制定》

[11] 高在敏、陈涛《论“质、剂、契、券”不等于法律行为》,《法律科学》2002年6期,第77页。

因此,有人直接以法律行为称呼古罗马法上的“适法行为”。参见高在敏、陈涛《论“质、剂、契、券”不等于法律行为》,《法律科学》2002年6期,第69页。

[12] 高在敏、陈涛《论“质、剂、契、券”不等于法律行为》,《法律科学》2002年6期,第77-78页。

[13]李小华、王曙光《民事法律行为不仅为表意行为》,《法学》2001年12期,第46页。

[14] 孙宪忠《法律行为制度构造与民法典的制定》

[15]曾世雄《民法总则之现在与未来》,中国政法大学出版社,2001年10月,第188-189页。

[17] 江平主编《民法学》,中国政法大学出版社,2002年4月,第181页。

[18] 梁慧星《民法总论》,法律出版社1996年,第190页。

[19] 江平主编《民法学》,中国政法大学出版社,2002年4月,第183-184页。

[20] 曾世雄《民法总则之现在与未来》,中国政法大学出版社,2001年10月,第159页。

[21]申卫星《对民事法律行为的重新思考》,《吉林大学社会科学学报》,1995年6期,第43页。

[22] 江平主编《民法学》,中国政法大学出版社,2002年4月,第731-734页。

引用法条

[1]《中华人民共和国民法通则》 第五十四条

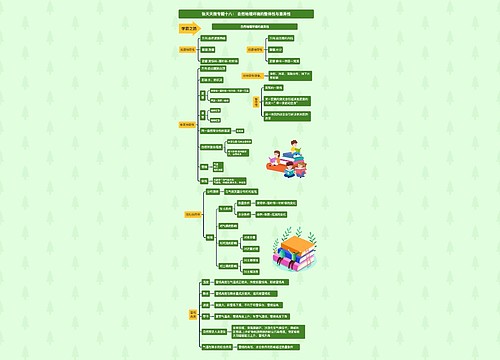

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商