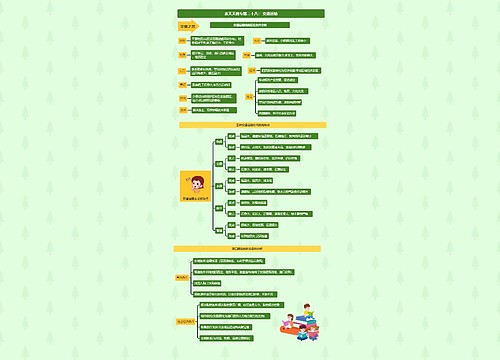

国外环境资源行政起诉权的晚近发展及对我国的思维导图

——兼论中国环境资源行政起诉权立法应采取的措施

树图思维导图提供 国外环境资源行政起诉权的晚近发展及对我国的 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 国外环境资源行政起诉权的晚近发展及对我国的 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d4f5bd2788936b6c9b33fee89687e608

思维导图大纲

国外环境资源行政起诉权的晚近发展及对我国的思维导图模板大纲

关键词: 起诉权/实际损害/司法审查/利害关系人/环境团体/后代人

内容提要: 出于法治、权力制约及保护环境资源和公民环境资源权益的目的,一些国家从实际损害的适用范围、环境资源行政司法审查的范围、非直接利害关系人的起诉权、环保及其他社会团体的起诉权、当代人代表后代人的起诉权五个方面不同程度地放宽了对环境资源行政起诉权的限制。为了与WTO法律框架中环境保护及与环境保护相关的其他规则接轨,我国有必要借鉴国外的成功做法,在结合自己国情的基础上有步骤地弥补环境资源立法的缺陷,放宽对环境资源行政起诉权的限制。

用司法审判来监督行政机关依法行政是现代各国法治的成功经验,一般说来,司法审查的范围越大,原告的资格范围就越宽,相应地,该国行政管理相对人的行政起诉权就可以得到越完备的保护。由于环境资源损害具有广泛性、积累性、持久性和恢复的困难性等特点,许多国家出于法治、权力制约及保护环境资源和公民环境资源权益的目的,不同程度地放宽了对环境资源行政诉讼起诉权的限制。

一、国外环境资源行政起诉权的晚近发展

(一)延展实际损害的适用范围

传统的环境资源行政诉讼判例法和成文法把受到实际的损害规定为原告行使起诉权的前提。20世纪中期以来,在日益严重的环境资源问题和日益高涨的环保运动的压力下,环境资源行政损害认定的条件在一些国家得到了不同程度的放宽,实际损害延展到了经济损失、人身伤害以外的其他损失领域。

在判例法方面,以美国为例,把实际的损害加以扩展的典型案例是美国诉反对管理机关程序的学生案(简称SCRAP案)。在该案中,5名法学院的学生联名对联邦州际商业委员会起诉,反对该委员会批准铁路部门征收2.5%的附加运费的决定。他们认为,增加运费可能使得一些可以利用但经济价值不大的资源(如小树枝)不能从资源产地运出去,导致浪费,而整个社会的资源需求量却没有减少,从而会引起伐木、采矿活动和垃圾的增加。这项决定不仅会危害他们享用华盛顿山区自然环境的利益,还会危及国家的环境资源质量。最高法院认为原告受到了“特定和可察觉的损害”,且应把这种损害纳入实际损害之列。从而确认了原告的起诉权。[1]在这个判例的影响下,美国的法院现在可以因原告受到“美学上的损失”、“可能的损害”或“特定和可察觉的损害”等所谓的实际损害而确认其行政起诉权。[2]

在制定法方面,一些国家的环境资源基本法和各单行环境资源法律法规不同程度地突破了传统的实际损害规定的限制。比如美国《联邦水污染控制法》第1369条第2款第1项规定:“对局长的这些行为的复审,可以由任何有利害关系的人向直接受该行为影响的此人定居地……提出申请。”“影响”的措辞就说明经济损失、人身伤害以外的其他损害或影响均可以成为法院确认环境资源行政起诉权的理由。瑞士把对公共环境的损害纳入到了民事和行政责任的领域,公民和社会团体可以基于自己对公共环境所享有的某些权益受到实质性或某些非实质性的影响享有行政起诉权。[3]为了保护集体的经济和环境利益,其权益受影响或者法律规定的公司、协会或者组织享有原告资格。[4]

(二)承认非直接利害关系人的环境资源行政起诉权

传统的环境资源行政诉讼法一般均规定,原告必须是与某一行政行为有直接利害关系的人,即行政行为的直接当事人、受害人或实际受影响人。[5]这一限制起诉权的规定难以满足现代环境资源行政法追求的价值目标。因为,在环境资源行政行为的直接利害关系人不敢或不愿提起行政诉讼的情况下,法院按照“不告不理”的原则可以不予受理;而一些受到行政行为间接侵害的人由于缺乏诉讼法上的起诉资格依据而难以起诉。这种规定既不利于法院纠正行政机关的违法行为,也不利于公共环境资源的保护。因此有必要把环境资源行政行为的非直接利害关系人纳入原告的范围。

日本、美国、印度和一些欧盟国家都对非直接利害关系人的起诉权作了规定。在日本,“民众诉讼”与“机关诉讼”的原告可以是法律特别规定的以“选举人资格”及其他“与自己无法律上的利益的资格”提起诉讼的人。[6]美国的《清洁空气法》和《联邦水污染控制法》等环境资源法律基于环境的公共性授权任何公民对任何违反环境资源法规的人或其他法律实体提起公民诉讼。[7]这种诉讼包括司法审查之诉。在印度,任何受到行政部门和市政当局的一个政府机构侵害的人,可以依法寻求适当的法院以公民诉讼的形式要求予以救济。当然,前提是一个正当、有效的通知。以前,资格问题经常被提出,但是现在印度最高法院反复地确认了受侵害的个人甚至未直接受侵害的个人的资格。例如,在M.C.梅塔诉印度联邦案件(1988)中,原告并非是直接受害方,而只是一个从事恒河清除业和保护泰娅陵的富有公益精神的个人。[8]在比利时,法院在一定的情况下可以从判例法中间接地找到可以授予非直接利害关系人行政起诉权的依据,非直接利害关系人也可以因此获得向法院请求命令状的权利。[9]在希腊,基于环境的公共性和环境问题的重要性,环境行政起诉权的标准已由直接的、个人的和现时的法律权益受影响延展到了间接的、公共的和将来的权益受到损害或妨害的领域。[10]在芬兰,在有关土地使用和开采的公益环境诉讼中,该市镇拥有土地的居民均可根据市镇法的有关规定对违法行为提起诉讼,无需注明直接的利害关系。[4]

(三)授予环保及其他社会团体以环境资源行政起诉权

行政团体诉讼是行政“集体诉讼”的一种,按照传统的理论,行政团体诉讼的原告都应是受害者,只要团体中含有非受害者,则这个团体不能以自己的名义提起环境资源行政诉讼。美国最早确立环境资源团体诉讼原则的判例是塞尔拉俱乐部诉莫顿案。在该案中,原告塞尔拉俱乐部以塞尔拉·内华达山脉自然环境保护者的名义和环保团体的身份,对联邦内政部长莫顿起诉,要求撤销内政部国家森林局的一项关于批准沃尔特·迪斯尼公司在塞尔拉·内华达山脉修建一个投资3500万美元的大型娱乐场的计划。法院最后因原告的诉状中没有指出其任何成员的利益因该项工程受损而判定原告缺乏起诉权。按照法院的观点,环保或其他团体以保护公共环境利益的名义起诉是不够的,它必须提出自己或其成员在美学、自然保护、经济、娱乐等方面的利益受到或可能受到直接或间接的损害,才能获得起诉权并作为原告出庭。[2]通常各种环境资源保护团体通过吸收某些对环境要素有权益的人加入,在这些人的环境资源权益受到侵害时,该团体即可获得类似于环保集团诉讼的起诉权。这种方法广泛地为各种环境资源保护团体或特殊利益集团用作保护环境资源、制止某些不合理行政决定的重要手段。后来,《清洁空气法》和《清洁水法》走得更远,它们规定,任何法律实体(当然包括环保及其他性质的社会团体)都可以向法院提起公民诉讼,向法院申请强制令、命令状或撤消环境资源行政行为。[1]如果该环保及其他性质的团体想要提起行政损害赔偿诉讼,它必须依照普通法和国家赔偿法的规定证明它的成员有受到损害的事实。在一些欧盟国家,制定法和判例法授予社会团体环境行政起诉权的现象越来越普遍,如在瑞士,地方团体可以因其或其成员属于或邻近受影响区就可以根据妨害法规则获得环境行政起诉权。[3]在丹麦,社会团体起诉的前提条件必须是其或其成员的环境利益受到明显的和实质性的损害,但是1994年的丹麦绿色和平组织诉交通部的行政诉讼案突破了这一标准。在该案中,交通部和丹麦绿色和平组织对一项桥梁的环境影响评价发生争论,由于丹麦绿色和平组织在环境影响事件中没有受到直接的、实质性的妨害或损害,它也没有被授权代表其成员的利益起诉的权利,因此它无权起诉。但是法院在分析丹麦绿色和平组织的构成和使命之后根据《环境保护法》和《海洋环境保护法的规定》最后还是授予其起诉的资格。[11]

比起个人的干预力量,环境资源行政团体诉讼的力量雄厚,态度一般比较强硬,有能力与行政机关周旋,并且可以造成很大的社会影响,法院与政治家往往非常重视,不敢怠慢。[1]因而在国外环境资源行政诉讼中被广泛采用。

(四)确认当代人保护后代人合理环境资源福利需求的行政诉讼起诉权

从伦理学的角度上讲,后代人有在未来的环境资源中生存的权利。因此从法律上提倡和保护这种伦理性权利是必要的,也是现实的。基于此,一些国家的宪法和环境基本法在立法目的之中对保证后代人合理的环境资源福利要求进行了宣告,比如1979年的《伊朗伊斯兰共和国宪法》第50条规定:“在伊斯兰共和国里,保护当代人和我们子孙后代在其中生活的环境是公民的义务。”再如《匈牙利人类环境保护法》第1条规定:“本法的目的是为了保护人的身体健康,不断改善这一代人和后代人的生活条件。”那么当代人的下一代及下几代正当的环境资源需求因为当代的环境资源行政行为一定或可能受到侵害时,当代人是否有权提起环境资源行政诉讼呢?各国的成文法律一般没有明文规定,有必要加以解决。

按照传统的法理学观点,后代人由于没有出生,因此只能成为环境伦理学意义上和后世法律意义上的权利主体,而不能成为当代法律意义上的权利主体。一些国家的立法在代际公平原则的指引下已经突破了这一点,开始在当代法的意义上承认并保护后代人的环境权益。[12]如1993年,菲律宾的45名儿童由他们监护人的代表安东尼奥为诉讼代表人,代表他们这一代及其下一代向法院提起诉讼,指控菲律宾政府环境管理部门所签发的木材许可证合同超出了森林的采伐能力,要求政府停止大规模地出租森林(尤其是原始森林)采伐权的活动。菲律宾最高法院申明当代人和后代人都享有生态平衡和健康的环境的权利,承认这45名儿童作为自己和后代人的代表有对政府提起诉讼要求保护自己及子孙后代环境的权利。戴维德法官在向法院提出的报告中指出:“我们发现没有任何困难判决他们能够为他们自己、他们的同代人以及后代提起诉讼。就生态平衡和健康的环境而言,他们代表后代提起诉讼的资格建立在几代人共同责任的基础上。”由于法院在裁决承认后代人属于该案利害关系人的基础上授予了孩子们诉讼权,政府被迫下达行政命令取消了65个出租森林的合同项目。[13]这个判例虽然发生在菲律宾,但对其他国家的政府来说,其冲击力是非常大的。

在美国等国,由于后代人是当代人生命的延续,因此凡是对后代人合理的环境资源福利需求造成或可能造成实质性或非实质性损害的行政行为,当代人可以基于对自身的损害或对“遗腹子”的损害等理由提起公民诉讼。值得注意的是,这种起诉权与菲律宾森林案中起诉权的性质不同,它属于直接而非代表性的起诉权。

(五)扩大环境资源行政行为司法审查的范围

日本的环境资源行政诉讼主要有以下几种类型:其一是取消诉讼,它包括取消处分诉讼和取消裁决诉讼,是指原告请求取消行政机关的处分及其他相当于行使公权力行为的诉讼。其二是确认无效诉讼,即原告请求法院确认行政机关处分或裁决的有无及其有无法律效力的诉讼。其三是不作为的违法确认诉讼,是指当事人依法向行政机关提出申请,而行政机关在法定的时间内没有做出答复或未给申请人的利益予以保护,当事人向法院请求确认该行为违法的诉讼。其四是民众诉讼,是指在法律有特别规定时,有资格的民众向法院提起诉讼,要求纠正国家或公共团体机关不合法行为的诉讼。自20世纪70年代以来,日本还出现了一些以现行环境资源法律法规作为诉讼对象的“制度诉讼”案例。[6]究其原因,主要是因为抽象行政行为也可以直接或间接侵害相对人的利益,如果受害人得不到司法救济,可能会放任行政权力的滥用。

在环境资源危机面前,美国加强了法院对法律授权行政机关自行决定的行政行为的司法审查(比如美国在《清洁空气法》和《清洁水法》里确立了“公民诉讼”制度)。司法审查诉讼的受案范围既包括政府机关的大多数具体行政行为,还包括一些抽象的行政行为,有时甚至涉及环境资源行政规章的制定行为。其中法院对抽象性环境资源行政决策行为进行司法审查的著名案例为“公民保护欧弗顿公园公司诉沃尔普”,该案涉及到的争端源于运输部长决定使用联邦高速公路基金兴建一条横穿欧弗顿公园的州际高速公路的问题。有关法令规定,如果能选择另一条“审慎可行的”路线,将禁止运输部长批准使用联邦基金建设穿越公共公园的公路。原告指控,运输部长违背了这一指令,要求法院撤消运输部长的命令,最高法院在《行政诉讼法》第701条中找到了该案可受司法复审的答案,从而裁决原告有权要求就此问题进行司法复审。法院在此案中确立了“严格审查”的原则,“严格审查”原则的基本含义有三点:其一,实体法上的审查,即法院审查行政机关的行为是否超出法律法令的授权;其二是程序法上的审查,即审查行政机关的行为是否符合行政程序法;其三,审查行政机关的决定是否合理。对环境资源行政规章提起司法审查诉讼,较为典型的案例是塞尔拉俱乐部诉洛克修斯案,在该案中,原告塞尔拉俱乐部指控被告联邦环保局局长洛克修斯,认为被告在审批州的《清洁空气法》实施计划的规章中没有就防止州的实施计划对防止清洁空气地区的空气质量下降做出规定。法院赞同原告的观点,并对被告发布了强制令。美国在1977年修订《清洁空气法》时吸收了这个判决。[2]

奥地利宪法禁止行政机关与非行政机构的重合,普通法院不具有对行政机构做出的决定进行复审的审判权。在环境资源事务方面,行政法院在行政机关执行环境资源法律方面发挥了重要的司法作用。行政法院有复审环境资源行政决定的审判权。另一方面,宪法法院拥有对行政机构颁布的环境资源法规、规章和立法机关制定的法律的复审权。[8]

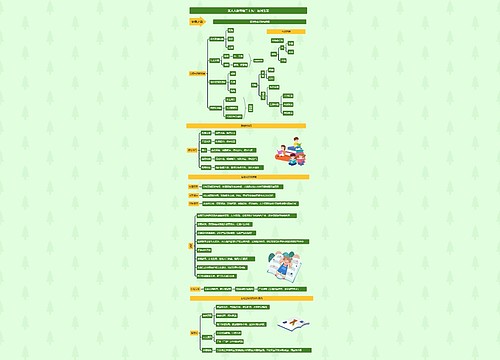

二、我国关于环境资源行政起诉权的法律规定及其缺陷

(一)环境资源损害的法律界定及其缺陷

《行政诉讼法》第2条规定:“公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。”这意味着原告必须是与具体行政行为有直接利害关系的公民、法人和其他组织。“直接利害关系”是指与具体行政行为有法律上的权利义务关系,[14]“法律上的权利义务关系”意味着原告必须是被侵害的实体性权利的享有者,且这种权利必须被原告“专属性”或“排他性”地享有。[7]而许多环境因素,如清洁的大气、洁净的海水在传统民法意义上属于“共用”或“公有”的“财产”,河流属于国家财产,任何单位和个人没有专属享用权。因此按照我国《行政诉讼法》的规定,原告不能对导致污染和破坏公共环境资源的非处罚性具体行政行为提起行政诉讼。这种立法状况对保护公共环境资源及公民合法的环境资源权益是不利的。按照特别法或特别规定优先于普通法或普通规定的原理,有必要在专门的环境资源立法中对《行政诉讼法》的局限性加以突破。《环境保护法》第6条规定:“一切单位和个人都有保护环境的义务,并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告。”“控告”除了包含向人民法院提起民事诉讼的方式之外,还包括向有关的国家机关告发一般违法与严重违法的事实或嫌疑人,要求依法处理的行为,[15]但是对于向哪一国家机关告发、采用何种控告方式等问题则没有进一步明确,因此不具可操作性,有必要由单行的环境资源立法加以解决。基于此,新修正的《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《海洋环境保护法》就明确地对环境资源行政控告权进行了阐述。如《水污染防治法》第5条规定:“因水污染危害直接受到损失的单位和个人,有权要求致害者排除危害和赔偿损失。”按照该规定,如果环境行政机关的非职权行为造成了环境损失或危险,侵犯了他人的环境权益及与环境权益相关的其他权益,环境资源危害的诉讼救济权只能通过要求排除危害或/和赔偿损失的民事诉讼方式来行使;如果环境资源损失或危险是由环境行政机关的具体行政行为造成的,那么环境资源危害的诉讼救济权只能通过要求排除危害或/和赔偿损失的行政诉讼方式来行使。[16]但是,这一规定没有明确界定“损失”二字的含义。从法理上讲,“损失”不仅包括实质性的损失,还包括视觉和精神感受等非实质性的损失。那么人民法院能否受理非实质性损害的环境资源行政诉讼案件呢?我国的《行政诉讼法》和专门的环境资源立法都没有做出规定。要解决这个问题必须先解决非实质性损害的参照标准以及公民、单位在视觉、精神感觉等方面的忍受限度等问题。在这些问题得到解决之前,人民法院一般不会受理这类案件。

引用法条

[1]《中华人民共和国大气污染防治法》

[2]《中华人民共和国行政诉讼法》 第二条

[3]《中华人民共和国环境保护法》 第六条

[4]《中华人民共和国水污染防治法》 第五条

[5]《中华人民共和国行政诉讼法》 第七百零一条

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商