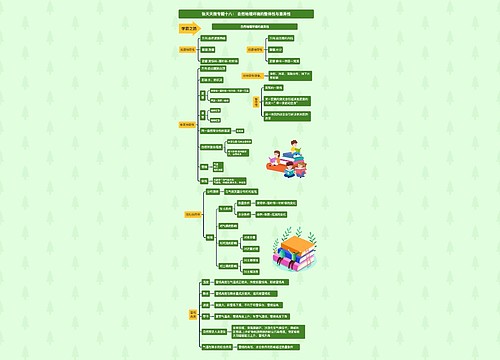

试论在环境侵权和环境犯罪中的正当防卫思维导图

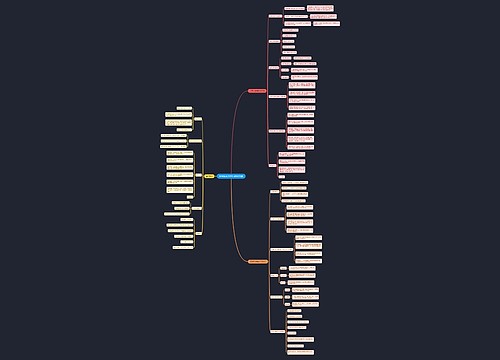

一、 相关概念以及环境侵权和环境犯罪的特征早在1970年3月的《东京宣言》中就明确地提出了环境权的要求,在1987年的世界环境与发展委员会报告——《我们共同的未来》中指出“全人类对能满足其健康和福利的环境拥有基本的权利”。[1] 所谓环境权是公民享有的在不被污染和破坏的环境中生存及利用环境资源的权利。[2] 我国法律虽没有明确规定公民环境权,但在《宪法》第26条、《环境保护法》第1条、《民法通则》第83条都有体现。环境权的内容学者们有不同的理解。刘景一和乔世明认为环境权主要包括环境利用权和免受损害权。[3

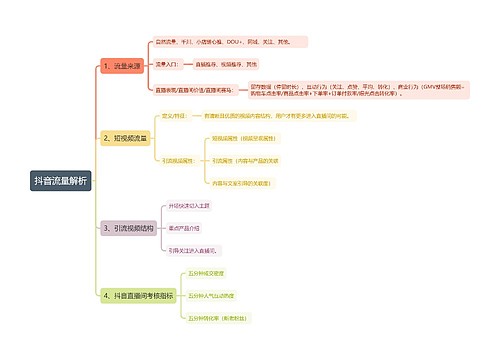

树图思维导图提供 试论在环境侵权和环境犯罪中的正当防卫 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 试论在环境侵权和环境犯罪中的正当防卫 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e1b92d6fc2887028448a83a25f7f563d

思维导图大纲

试论在环境侵权和环境犯罪中的正当防卫思维导图模板大纲

二、正当防卫在环境侵权与环境犯罪重新限制的必要性正当防卫的古典定义是“为自己或他人免受正在发生的不法侵害而实施的必要的防卫行为”。[8] 法国刑法学者认为“正当防卫是以权利为基础,并且可能是以完成一种责任义务为基础的行为”。[9] 笔者认为,正当防卫的古典定义缺少对国家和社会公共利益的保护,而法国学者的观点以在没有其他办法,有必要实行违法行为下才算防卫人行为合法为条件,这降低了正当防卫作为公民一种权利的至高性,不利于提倡广大人民同不法犯罪做斗争。所以,我国通说认为正当防卫是指为了国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而对不法侵害实施的不明显超过必要限度的损害行为。“正当防卫作为公民的权利,并非作为制止不法侵害的最后手段。即使在公民有条件躲避非法侵害或求助于司法机关的情况下,公民依然有权实施正当防卫行为”。[10] 也就是说正当防卫行为在我国并不是行为人不得已而选择的方式。对于不法侵害的范围,我国刑法界有以下几种学说:一、“犯罪侵害说”认为不法侵害仅指犯罪侵害;二、“无限制的犯罪违法侵害说”认为不法侵害既包括犯罪侵害也包括一般的违法侵害;“有限制的犯罪违法侵害说”认为,不法侵害可以是犯罪侵害,也可以是一般的不法侵害,但并不是所有的犯罪违法侵害都属于正当防卫中的不法侵害。赵秉志、高铭暄认为“正当防卫中的不法侵害,是指那些对国家、公共利益或公民合法权益具有侵害的紧迫性且可以用防卫手段避免或减轻危害结果的犯罪违法侵害”。[11] 马克昌教授认为“正当防卫中的不法侵害,主要是指那些性质严重、侵害程度强烈、危险恶性较大的具有积极进攻性的行为”。[12] 这种观点在此过于狭隘,对公民的这一权利作了较多的限制,不利于鼓励公民同不法侵害作斗争。并且,在对于环境侵权和环境犯罪来说,既有作为犯罪也有不作为犯罪。所以笔者赞同赵秉志、高铭暄教授的观点。然而,有些学者却反对对采光权、环境权等行为进行防卫,认为这些侵害完全可以通过国家的司法途径解决,“防卫这些侵害不是个人的任务,并不构成需要以私力救济的紧迫状态”。[13] 同时认为对于违法侵害行为的正当防卫“应限于具有紧破性、暴力性、破坏性或可能难以恢复原状的不法侵害行为”。[14] 在此,对正当防卫行为的相对人的行为做如此限制疏漏了以下几个方面:第一,有些环境犯罪不具有紧迫性,比如向河里倾倒大量有毒物品,在短时间内不会有明显的危害结果;第二,一些环境犯罪不具有暴力性,如上例。第三,“可能难以恢复现状”一语用得不准确,即使在一般的刑事案件中,如抢劫案,当权利人的钱财被他人非法占有之后,权利人有权通过正当防卫恢复自己对其财产的所有权,这是可以恢复原状的,所以上述观点有待商榷。此外,上述观点还做了以下阐述:“人们的生活领域相互交错,一点也不侵犯他人领域的生活很难做到,如采光权、环境权即是。如果对于一切侵害均匀许防卫的话,反而会给社会生活造成混乱”。[15] 笔者认为这种论据值得怀疑:其一,上述观点对环境权的概念理解模糊,把它简单化了,以为环境权只是生活中的一项消极权利,而实际上环境权是公民享有的一种重要的、积极的权利。其二,此说认为不能对所有侵害进行防卫,那么对于他们所理解的不应该正当防卫的那一类侵害当受害人的权益得不到及时保障的情况应该怎样对待呢?所以对环境权的侵害应当进行正当防卫,但有一些限制,笔者将在下文论述。有的学者提出了“环境保护自卫权”,并定义为“是指在环境保护的相邻关系中,施害者的污染行为超过受害者的忍受限度,受害者行使了公力救济未能解决问题或来不及行使公力救济时,为了保护法定环境权益,有权对施害者的人身或致污设备给予适度强制力以强迫使其停止污染行为”。[16] 这种自卫权其实质上就是正当防卫权在环境法中的具体运用,有利于鼓励公民保护自己的合法权益。

三、环境侵权和环境犯罪中正当防卫成立的要件在这种特殊的侵权和犯罪中正当防卫的要件包括以下几个方面:(一) 防卫意图。(1) 正当防卫意图是指防卫人对正在进行的不法侵害有明确的认识,并希望或相信能以防卫手段制止不法侵害,保护本人、他人或社会合法利益的主观心理状态。首先,防卫人应明确认识到侵害的紧迫性,并且认识到能以防卫手段制止。能意识到能够制止是根据人的常识、判断和认识能力为基础的。其次,要有犯罪或侵权行为存在。也就是说不能凭自己主观臆断,对假想中的行为进行防卫。再次,明确认识到侵权行为正在进行或危险状态有可能出现或紧迫的危险还没有排除。最后,要明确认识侵权者或犯罪者。这一点在一般的侵权、犯罪案件中防卫人较容易明确防卫对象,但是在环境侵权或环境犯罪中要做到这一点有时不是很容易。环境犯罪主体的复杂性导致防卫人有时不可能明确防卫对象,比如工厂甲向河中排放了有毒物质,在流到下游时与乙厂排放的无毒物质产生了化合作用形成了另一种新的剧毒物质,对当地的生态环境带来巨大的破坏和损失,这时当地居民一般是不可能想到损害的主要导致者是甲,而把乙当成了防卫对象。这时出现了两个问题:第一,居民对乙厂的防卫算不算正当防卫?第二,居民对乙厂造成的损失和居民本身所遭受的损害后果由谁承担责任?首先,笔者认为居民的这种行为算不上完全意义上的正当防卫,而只能称之为“不完全正当防卫”或者“准正当防卫”。当然,这种行为也只针对此中特殊的行为,不具有普遍性。这样的行为事实上是不和法的,但是由于受人自身条件的限制和客观原因的束缚而导致的,所以是可以免去部分责任的。也就是说,如果防卫人在当时的情况下应当预见防卫对象不是必然引起危害者,则他在主观上有过失,应负过失犯罪的责任。如果防卫人不应当预见,则纯属于意外事件,不应负责。在此,要特别注意针对主观恶意地去损害他人利益的这类行为不适用。其次,笔者认为对乙厂造成的损失防卫人和危害后果主要导致者应承担共同责任,其中危害结果主要导致者应承担主要责任。对防卫人造成的损失危害结果主要导致者和次要原因者应承担连带责任,以其在危害结果中所起的作用大小对内按份承担责任。(2)防卫目的。防卫人进行防卫行为的目的一方面是为了维护自己、他人或公共利益,另一方面是阻止危害结果、犯罪结果的产生。(3)不具备正当防卫目的的情况:① 为了保护不法利益。② 相互的非法行为。比如一工厂甲在夜间非法排放污水,一人乙偷工厂排放污水的设备时被值班人员发现,两人发生暴力行为,造成一方受伤。此时两方中的任何一方都称不上正当防卫。(二) 防卫起因传统观点认为正当防卫的起因条件是不法侵害的发生和存在,如果不存在不法侵害行为,正当防卫的行为就没有存在的余地。一般说来,在环境侵权和环境犯罪中正确理解防卫的起因条件,应注意以下几点:1、 正当防卫一般只针对不法侵害行为实施,而不能对合法行为进行所谓的正当防卫,但在特殊情况,如环境犯罪中,工厂在国家规定的排污标准下正当排污,但经过一段时间后,其排污总量超过了环境的承受能力,造成了生态环境的破坏和人民群众身体健康的危害,在这种情况下是否能对其实施正当防卫主要有两种观点。否定说。持这种观点的学者认为正当防卫只针对不法侵害者故意实施的不法侵害行为实行,对过失违法犯罪行为的不法侵害人不适用正当防卫。[17] 显然,造成上述危害结果的行为人并不是出于故意的心态,所以根据此观点正当防卫不成立。肯定说认为不法侵害不限于故意行为,对于过失行为,特别是过于自信的过失行为,符合其他条件的也可以进行正当防卫。[18] 同样,张梓太、吴卫星教授也认为“疏忽大意或过于自信是污染环境犯罪的基本心理状态”。[19] 在此,笔者支持肯定说,理由如下:其一,犯罪构成四大要件中以具有社会危害性为核心。很显然,在这种情况下已经造成了社会危害性。其二,目前在许多国家对与环境犯罪适用严格责任(Strict Liability)或者(Absolute Liability)说。这一学说不把危害行为人的主观要件作为认定是否侵权或犯罪的必要要件。既是有的学者指出“严格责任简单说是一种不问主观过错的刑事责任。即对某些犯罪的构成不要求一般犯罪的主观要件,只要行为人符合法规,或导致了法规的某种结果,就可以对其进行起诉或定罪处罚”。[20] 日本最先确定了严格责任制度。但是,严格责任是否使用于我国学界有两种观点。肯定说的观点归纳为一是出于预防环境犯罪的需要;二是出于惩处这些犯罪的诉讼需要。否定说认为:① 违背了罪刑法定原则,侵犯了人权。[21] ② 如果确立这些原则,则一些界限不好区分(与意外事件)的划分,无过失责任的介入,可能会使本应予以行政或民事制裁的行为受到刑事追究,这样不仅会造成刑事制裁范围的扩大,而且使三者之间的界限难分,范围不好确定。[22] 笔者认为,由于环境侵权和环境犯罪的主体大多具有不平等性,一方为资金雄厚的企业,另一方为普通公民。危害结果对“弱势群体”的侵害如得不到恢复和保障,将有失法律的公正性,这才是真正意义上的侵犯人权。另外,我们不能以“范围不好界定”为理由来搪塞法律的严密性和严肃性。对于这种情况,理论界提出了“相对严格责任”,即允许辩护理由的存在,被告人可以以“无过失”等进行辩护。这种理论解决了被害者的举证困难,也维护了双方的合法权益。所以,笔者认为在环境侵权和环境犯罪中实行严格责任是可行的,因此,对于无过失侵权和犯罪实行正当防卫也是合理的,但有一些限制条件:无过失的罪过形态主要用于重大环境污染事故罪、非法处置进口的固体废物罪和擅自进口固体废物罪等罪中。[23] 对这些罪可以进行正当防卫。2 、不法侵害不限于犯罪行为,对一般的违法行为也可以实行正当防卫。正当防卫不仅在环境犯罪中运用,而且应在环境侵权等民事案件中运用。(三) 防卫对象。一般说来正当防卫的对象是不法侵害者本人(包括法人),针对无责任能力的人如精神病人、未达到刑事、民事责任的未成年人,原则上适用正当防卫,但如果防卫人能用躲避、逃跑等其他方式避免侵害时,则不可以使用正当防卫权。对于不明知侵害者的责任能力状况时,或是不能用躲避,逃跑等方式避免时,可以正当防卫。

[1] 世界环境与发展委员会著、王之佳、柯金良等译:《我们共同的未来》吉林人民出版社1997年版,第454页。[2] 刘景一、乔世明主编:《环境污染损害赔偿》人民法院出版社2000年版,第103页。[3] 同[2],第115页。[4] 吕忠梅、高利军、余红梅著:《环境资源法学》中国法制出版社2001年版,第116-123页。[5] 王明远著《环境侵权救济法律制度》中国法制出版社2001年,第13页。[6] 同[3],第383页。[7] 金瑞林教授认为环境侵权有如下特征:(1)主体不平等。(2)侵害对象广泛。(3)侵权行为具有合法性、连续性和不确定性。(4)侵害程度及范围为严重的社会性权益侵害。《环境侵权与民事救济——兼论环境立法中的问题》,引自王曦主编:《国际环境法与比较环境法评论》法律出版社2002年出版,第374页。[8] (德)汉斯•海因里希•耶赛克、托马斯•魏根特著:《德国刑法教科书》徐久生译,中国法制出版社1998年版,第403页。[9] (法)卡斯东•斯特法尼等著:《 法国刑法总论精议》罗结珍译,中国政法大学出版社1998年版,第360页。[10] 高铭暄、马克昌主编:《刑法学》北京大学出版社2003年版,第130页。[11] 高铭暄、赵秉志主编:《新编中国刑法学》上册,中国人民大学出版社2000年版,第276页。[12] 马克昌主编:《犯罪通论》武汉大学出版社1991年版,第692页。[13] 陈立、黄永盛著:《刑法总论》厦门大学出版社2002年版,第259页。[14] 同上,第259页。[15] 同上,第256页。[16] 同[3],第120页。[17] 翟文科主编:《刑法学》中国财经政法出版社2001年版,第105页。[18] 同[2],第260页。[19] 张梓太、吴卫星著:《环境保护法概论》中国环境科学出版社2003年版,第176页。[20] 刘仁文著;《严格责任论》中国政法大学出版社2002年版,第22页。[21] 参见高铭暄、赵秉志主编:《刑法论丛》(第一卷)法律出版社,1998年版。第125页。[22] 张瑞辛、郭浩著:《环境研究》陕西人民出版社2002年版,第60页。[23] 同[2],第70页。[24] 王秀梅著:《破坏环境资源保护罪的定罪与量刑》人民法院出版社1997年版,第38页。[25] 同上,第47页。[26] 刑法第338条规定:违反国家规定,向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病原体的废物、有毒物质或其他危险废物,造成重大环境污染事故,致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。[27] 同[25],第62页。[28] 利子平、胡祥福著:《刑事犯罪专题研究——环境犯罪研究》江西人民出版社2002年版,第56页。[29] 同上,第56页。[30] 参见李海东著:《刑法原理入门》法律出版社1998年版,第132页。[31] 鲜铁可著:《新刑法中的危险犯》中国人民检察院出版社1998年版,第5页。[32] 参见陆敏主编:《刑法原理与案例解析》人民法院出版社2001年版,第60页。[33] 同[4],第277页。[34] 同[7],第383页。[35] 同[8],第412页。[36] 同[34],第377页。

引用法条

[1]《中华人民共和国宪法》 第二十六条

[2]《中华人民共和国环境保护法》 第一条

[3]《中华人民共和国民法通则》 第八十三条

[4]《中华人民共和国民法通则》 第三百三十八条

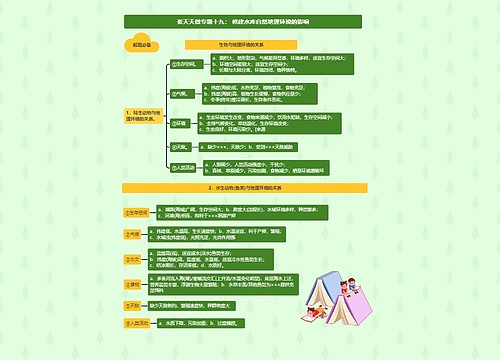

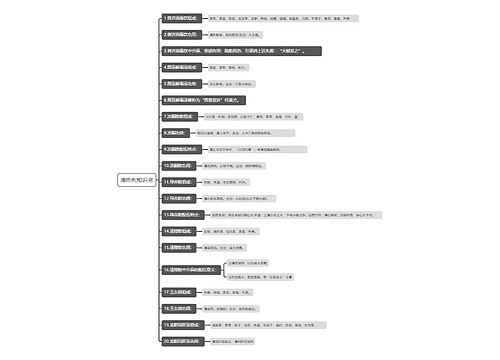

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 幼儿园班级区域设计与材料投放 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 幼儿园班级区域设计与材料投放 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:81d27ab73568e920e7806c95a8b21a1c

上海工商

上海工商