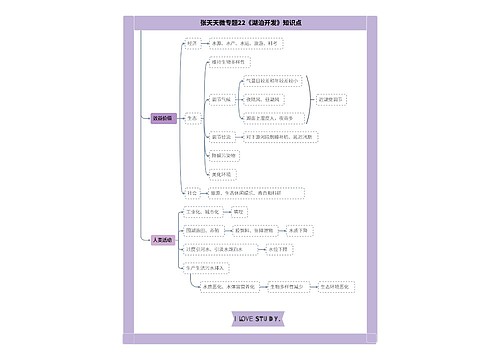

论单位犯罪的认定思维导图

单位犯罪,又称法人犯罪,是相对自然人犯罪而言的。随着我国改革开放政策的贯彻实施,社会上一些法人非法人组织(在此统称为单位)实施的危害社会的行为已严重侵害我国的社会秩序尤其是经济秩序。因此,严厉打击单位犯罪已是我国司法机关的一项重要工作。然而,实际工作中,如何认定单位犯罪、怎样区分罪与非罪将成为客观存在的问题,我国刑法第30条规定:“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任”。这是刑法对单位犯罪的规定。笔者认为,刑法这一规定只是界定了单位犯罪的主体范围,强调

树图思维导图提供 论单位犯罪的认定 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 论单位犯罪的认定 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b5b7cfa35b85be0415238489a1331fd7

思维导图大纲

论单位犯罪的认定思维导图模板大纲

一、单位犯罪的概念

何为单位犯罪,理论界有很多阐述,概括起来,主要有以下四种:

1、单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会,法律规定为单位犯罪并应负刑事责任的行为。①

2、单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取利益,经单位集体研究决定或者由负责人员决定实施的危害社会的行为。②

3、单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益,经单位集体研究决定或者负责人决定实施的行为。③

4、所谓单位犯罪,是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益,经单位集体决定或由负责人决定,故意实施的危害社会的行为,以及不履行其法律义务,过失实施危害社会的行为。④

上述单位犯罪的概念从不同角度揭示了单位犯罪的一定属性,但都存在不足之处,主要有以下方面:

1、概念中未将单位犯罪的特有属性——单位整体意志体现出来。如第1种观点,认为只要是单位实施了危害社会、法律规定为单位犯罪并应负刑事责任的行为即构成单位犯罪,而不论是否经单位集体研究决定或者负责人员决定,都将以单位名义实施的犯罪作为单位犯罪来处理。显然这太宽泛了,假如单位成员个人以单位名义或者假借单位名义实施了犯罪,难道就可以作为单位犯罪来处理吗?那无疑是混淆了单位犯罪与自然人犯罪的界限。

2、概念中没有把单位犯罪的罪过形式显示出来。如第1、2、3种观点均存在这方面的不足,这种观点认为单位犯罪的谋利性和整体意志具有故意性质,追求利益的目的只能是故意形式而不可能是过失形式,将单位犯罪的罪过形式仅局限于故意犯罪,否定单位有过失犯罪。按照这种观点,即使单位实施了危害社会造成严重后果的过失犯罪行为也不能受到追究。笔者认为,单位犯罪主观罪过中虽包含着为本单位谋利益的目的,含有故意成份,但其实施的行为结果有故意也有过失。如有的是为了单位的利益,明知行为的实施会产生危害社会的结果,单位决策机构或者单位负责人仍决定实施,追求或放任危害结果的发生,是单位故意犯罪。而有的则是为了单位的利益在决定实施某行为时,应当预见单位的行为可能发生危害社会的结果但疏忽大意没有预见或者已经预见但轻信能够避免,实施了该行为,导致危害结果的发生,就是单位过失犯罪。我们不能仅以单位犯罪中谋利具有故意性质而否定单位过失犯罪的存在和排除单位过失犯罪。

4、概念中未把单位犯罪应受刑罚处罚体现出来。第2、3、4种观点均存在这方面不足,这种观点认为单位只要经过集体研究决定或者负责人员决定而实施危害社会的行为,即可构成单位犯罪。上述这种观点显然忽视了单位犯罪的法定性,违反了罪刑法定原则。我国刑法中规定的单位犯罪只有法律规定应负刑事责任的才能是单位犯罪,否则不能以单位犯罪论处。纵然单位实施了危害社会的行为,法律无规定应负刑事责任,就不能认定其为单位犯罪。如盗窃罪,在现实中单位也存在盗窃行为,像单位盗窃电能,且数额巨大,你能说单位犯了盗窃罪吗?显然不能,因为刑法上没有规定单位可以构成盗窃罪的主体,尽管单位盗窃电能完全符合盗窃罪的构成要件,也不能以单位犯盗窃罪追究其刑事责任。

5、概念中将单位犯罪的主体仅限定于公司、企业、事业单位、机关、团体这五种。从概念中可以看出除了这五种主体能成为单位犯罪主体外,其他单位组织机构则不能成为单位犯罪的主体,这种观点对单位犯罪的主体界定过于狭小。试问这五种单位的下属机构和分支机构是否能成为单位犯罪的主体?下属机构和分支机构实施了应受刑罚处罚的危害社会的行为,能否构成单位犯罪?答案是显而易见的。如果不能成为单位犯罪的主体,就构不成单位犯罪,就得不到刑法处罚,那这在法律上不是个很大的漏洞吗?所以,我国单位犯罪的主体不单单是这几种,应该包括非法人独立的依法设立的组织机构。

但是,不是所有单位都能成为单位犯罪的主体,那些不具有独立性,不能独立承担民事责任的,没有独立决策权的单位或部门则不能成为单位犯罪的主体。例如检察院内设的机构和部门,如反贪局,因它不具有独立性,对外不能单独以反贪局名义活动,不能单独承担民事责任,故它不能成为单位犯罪的主体,如果它实施了危害社会的行为,并得到检察院负责人许可,作为单位犯罪的主体只能是检察院,而非反贪局。

综上笔者认为,单位犯罪有其特殊性、复杂性、多样性,阐释单位犯罪概念应立足于立法原意、刑法相关规定,并结合我国国情、现实社会实际情况,同时体现单位犯罪的本质特征、形态、特点、内涵,考虑到单位犯罪的主体、罪过,综合评述,才能得出符合我国刑法体系上切合实际的单位犯罪的概念。由此,笔者认为单位犯罪概念应为:单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体及其他合法组织机构,为了自身利益违反法律规定,经单位集体决定或者由负责人决定,故意实施的或不履行其法律义务、过失实施的危害社会、依法应受刑罚处罚的行为。

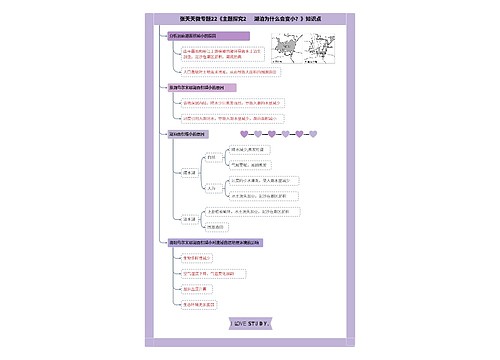

二、单位犯罪的特征①

单位犯罪有其特有的特征,我们可以从其本质特性、犯罪形态可以看出,单位犯罪具有以下特征:

1、犯罪主体的复合性。作为犯罪主体的单位,其本身是由自然人组成的,但又不是自然人的简单组合,而是一种既不能脱离自然人而孤独存在,又可以在形式上优于单位成员而构成的特定组织形式。自然人随意组合在一起共同实施犯罪,那不是法律上的单位犯罪,而是普通的自然人共同犯罪。自然人只有在与单位这种组织形式相结合后,才能构成单位犯罪的主体部分,简言之,单位犯罪的主体是复合的、重叠的。这种复合主体,是以单位为形式,以自然人为内容组成的特别主体。它既有别于单一主体,又不是两个主体,而是单位成员和单位这两个具有内在联系的内外体合二为一。在单位犯罪的构成中,它统称为一个主体——单位,但在具体量刑时又可以一分为二,对单位和单位成员分别处罚。

3、客观表现的整体性。任何一种犯罪,都是通过一定的客观行为表现出来的,同样,在单位犯罪实施过程中,所有的行为归根结底也都是由自然人作为或不作为得以客观实现的。但这种表现过程与自然人犯罪有着根本的不同,即他是以单位的整体性为基础的,个人的行为都必须体现出单位整体的意志,否则就不能称之为单位犯罪。单位实施危害社会的行为,实质上是一种有领导、有分工、有组织的行为,无论是作为还是不作为,都不再是纯粹的个人行为,而是由若干个自然人的行为经一定的结合方式组成的整体性行为。虽然一些责任人员在实施单位犯罪和行为时夹杂着一些自己的个人目的和私利,但只要是以单位的整体意志表现出来,即为单位犯罪,否则就不构成单位犯罪。所以单位犯罪必须是以单位名义,经单位集体研究决定或者由其负责人员决定实施,并且体现单位的整体意志。

4、严格的法定性。“法无明文规定不为罪,法无明文规定不处刑”这是我国刑法罪刑法定原则的基本要求。无论是单位犯罪还是自然人犯罪,都必须有刑法条文的明确规定,即具有法定性。与自然人犯罪相比较,单位犯罪有其自身特点,具有更为严格鲜明的法定性。单位是享有一定权利、承担一定义务的组织,特别是国家机关、国有公司、事业单位、人民团体等单位都有一定的职权,其利用职权进行犯罪活动的社会危害性比自然人犯罪更为严重,影响更大;同样,对单位犯罪的错判、错罚、滥判、滥罚,不仅有碍于单位正当职权的行使,而且给国家、社会造成的影响远大于自然人。因此,国家立法严惩单位犯罪活动时,就必须以条文明文规定的形式严格界定单位犯罪的主体及范围。我们都知道,不是任何犯罪都是可以由单位构成的,有些犯罪只能由自然人才能实施,单位是不可能实施的,如抢劫罪、重婚罪等等。所以,刑法在规定单位犯罪时大多采用“单位犯前款罪……”的明示单位列款项的特别规定,这些特别规定就更加突出了单位犯罪法定性的严格程度。

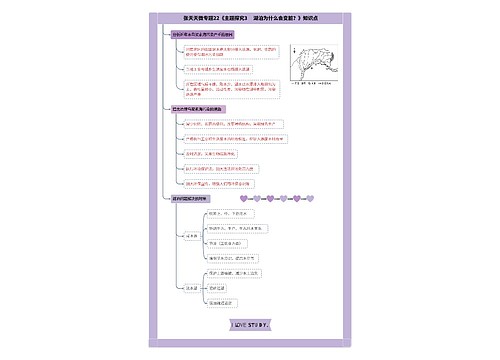

三、单位犯罪主体的界定

犯罪的四个构成要件也是单位犯罪的构成要件,这不容无疑。但是哪些单位能成为单位犯罪的主体,哪些单位不能成为犯罪主体,主要有以下观点:有的观点认为单位犯罪就是法人犯罪,即取得合法的法人资格的单位才能成为单位犯罪的主体,除此以外则不能;①有的观点则认为单位犯罪的主体只能是刑法第30条所列的几种,单位犯罪的主体只能是公司、企业、事业单位、机关和团体;②有的观点则认为单位犯罪的主体除刑法所规定的和具有法人资格的单位外,还包括单位分支机构和下属部门。③笔者认为上述对单位犯罪主体界定的观点、看法,有一定的道理和依据,但也存在一定的片面性。单位作为一个抽象的概念,在现实生活中的表现形式是多种多样的,在界定单位犯罪主体时,笔者认为,既要从宏观上进行一般分析,又要在微观上进行具体把握,同时必须考虑到我国国情、立法原意和遵循一定的原则。主要有:

1、国情原则。刑法是根据我国国情而制定的,界定单位犯罪的主体要立足于我国现行政策,立足于各种单位的设置状况,立足于改革进展情况,来进行分析界定。随着改革的推进和深入,有的组织职能、性质、法律地位发生了变化,其作为单位犯罪的主体资格也可能发生变化。

2、客观原则。要具体情况具体分析,根据刑法第30条规定,法人组织机构可以成为单位犯罪的主体,但并不是说所有法人组织机构都有可以成为单位犯罪的主体,而是有严格条件的。有些组织机构貌似单位犯罪的主体,即形式要件上具有单位犯罪主体的要求,但实质上是自然人性质,对这种情况要去伪存真、实事求是地予以界定。

4、依法打击犯罪原则。单位犯罪本身就是基于更有利于客观有效地打击犯罪而设立的。界定单位犯罪的主体,既要从有利于打击犯罪进行分析,又要从不失法律公正进行辨别,不能不论其具体情况,把所有大大小小的单位一律都作为单位犯罪的主体,这样就会把一些自然人犯罪作为单位犯罪论处,不仅宽纵了罪犯,而且有失公正。

因此,界定单位犯罪主体时,除遵守上述原则外,单位犯罪的主体还必须具有以下要件:

1、实质要件。①必须有必要的财产、经费,有自己的名称、场所和组织机构,有独立承担法律责任的能力。无场所、无设备、无资金、无固定从业人员的“四无”企业,则不能成为单位犯罪的主体。

2、形式要件。①必须是依照有关主管部门批文设立,或审核批准设立,必须履行了合法的设立程序,即依法批准或设立。如国家机关、事业单位必须依照有关法律政策和上级批文设立;企业公司必须经工商管理机关审核登记;社会团体必须经民政部门批准等等。

所以,对单位犯罪主体的确定,应注意具体把握范围,从严掌握,一般来说,单位犯罪的主体应当是具有法人资格或者虽然不具有法人资格,但依法成立,具有自己的名称和组织机构,有一定的财产能以自己的名义独立进行民事活动,在一定程序上和一定范围内享有民事权利和承担民事义务,只有这样的诉讼主体,才能成为单位犯罪的主体。

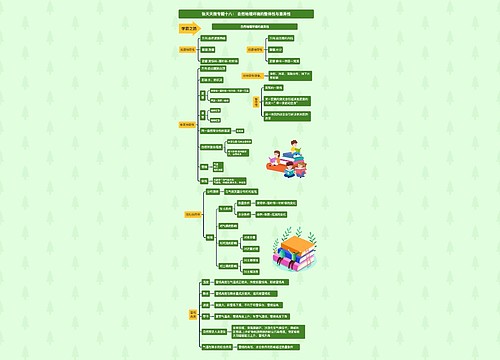

四、认定单位犯罪时应注意的问题

针对单位犯罪严重发展的趋势,为了维护社会稳定的大局,确保改革开放的进一步深入和发展及社会主义市场经济体制的建立、巩固,特别是在面临我国政治、经济、文化等领域内的体制改革所带来的种种不利因素和压力,除了进一步对单位犯罪进行研究外,如何有力地查处、正确地认定、有效地防范单位犯罪尤为重要和紧迫。因此,对单位犯罪的认定应注意以下几个问题。

1、关于私有企业公司能否成为单位犯罪主体的问题。私有企业公司能否成为单位犯罪的主体,由于现行刑法没有明确规定,所以争议较大。有人认为私有企业公司是纯粹的财产私有的经营经济组织,其谋求的是私有财产的增值,特别是个人独资企业,虽具有企业形式,但本质仍是自然人主体,它追求的利益是个人利益,故不能成为单位犯罪的主体。但笔者认为,私有企业公司可以成为单位犯罪的主体,理由有:

(1)我国刑法规定单位犯罪中的企业、公司未加定语,没有限定所有权性质,只要是依法设立的企业、公司,原则上都可以成为单位犯罪的主体,所有制形式不是界定单位犯罪主体的依据;

(2)私有企业与个人、个体经济的结构和运转机制是不同的,私有企业是一种经合法程序设立、具有拟制的法律人格的社会组织,其法律地位与个人、个体经济有明显不同;

(3)私有企业公司作为社会市场经济的有机组成部分,同其他所有制企业公司一样为社会作着贡献,将私有企业公司从单位犯罪主体中排除,不符合权利义务对等和法律面前人人平等原则;

3、关于单位犯罪后变更、终止等情况下如何追究其刑事责任的问题。我国刑法规定自然人犯罪后死亡的不再追究刑事责任,单位犯罪后发生合并、分立、撤销、解散、破产等变更或终止情况的是否追究刑事责任,法律没有规定。笔者认为,为了防上单位犯罪后可能出现的利用变更、终止手段逃避法律追究制裁问题的发生,应对单位犯罪后发生的变化按不同情况分别对待:

(1)单位犯罪后因不可抗力的原因导致变更、终止的不再追究。由于变更、终止后原单位已不存在,其财产亦不存在,不论对其判处何种刑罚,都无济于事,没有实际意义。与此同时,原犯罪单位中与犯罪有关的主管人员和其他直接责任人员亦不再追究。但根据法律规定适用“单罚制”的除外。

(2)单位犯罪后由于正常合法原因终止的不再追究。因为犯罪单位正常合法终止后,已不复存在,失去了承担刑事责任的先决条件,也没有实际意义。但根据法律规定,在单位犯罪中只处罚主管人员和直接责任人员的除外。

(3)单位犯罪后由于正常合法原因变更的应予追究。因为按照民法通则规定,变更后的单位承担原单位应承担的责任,同理,变更后的单位仍应承担原单位的刑事责任;受追究的主管人员和直接责任人员仅限于原单位中与犯罪有关的主管人员和直接责任人员。

(4)单位犯罪后为逃避法律追究而采取种种手段变更或终止的,应视为变更、终止无效,应当追究刑事责任。在对其财产进行清算后进行处罚,对与犯罪有关的主管人员和直接责任人员从重处罚。

4、关于处罚单位犯罪涉及到的问题。①处罚单位犯罪会涉及到“谁”应受到刑罚处罚的问题,目前主要有两种原则:一是双罚制,即单位犯罪的,追究单位和单位直接责任人员的刑事责任;二是单罚制,即单位犯罪的,只追究单位或只追究单位直接责任人员的刑事责任。我国刑法第31条规定:“单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。”这是我国刑法关于单位犯罪处罚原则的规定。根据这一规定,对单位犯罪,一般采取双罚制的原则。即追究单位和直接责任人员的刑事责任。但是,当刑法分则和其他法律另有规定不采取双罚制而采取单罚制的除外,如刑法第244条规定的强迫职工劳动罪和第162条规定的妨害清算罪,就只处罚直接责任人员,而不处罚作为犯罪主体的单位。对此,笔者持赞同观点。因为单位犯罪的主体性质、主观因素不同,单位犯罪的具体情况也有所不同,其社会危害程度也存在很大差别,具有复杂性、多样性,一律采取双罚制或单罚制的处罚原则,不仅不能全面准确地体现罪刑相适应原则,而且对单位也起不到足以警戒的作用,违背打击、保护、教育相结合原则。因此,采取双罚制、例外情况下采取单罚制的处罚原则,更有利于打击单位犯罪,维护社会经济秩序,

总之,单位犯罪的认定是一个极具实践价值的问题,笔者力图通过分析单位犯罪,能对单位犯罪的本质、内涵有全面、正确的认识,并运用到司法实践中。对于单位犯罪,将随着我国社会的进步、经济的发展,也将有新的变化和发展,并不断地反映出其复杂性、多样性和深入性等新的特点,这将有助于促进我们对单位犯罪不断地进行研究和探讨,同时也为有力地打击犯罪,维护社会秩序,完善我国刑事立法打下坚实的基础。

参考文献:

① 丁慕英主编:《刑法实施中的重点难点问题研究》,北京法律出版社1998年版,第291页。

② 张 穹主编:《修订刑法条文实用解说》,中国检察出版社1997年版,第35页。

④ 高明暄主编:《论刑法规定的单位犯罪》,北京法律出版社1998年版,第251页。

① 何秉松主编:《法人犯罪与刑事责任》,中国法制出版社2000年版,第60、61页。

① 高西江主编:《中华人民共和国刑法的修订与适用》,中国方正出版社1997年版,第156页。

① 刘家琛主编:《刑法新问题新罪名通释》,人民法院出版社1998年版,第103页。

② 高西江主编:《中华人民共和国刑法的修订与适用》,中国方正出版社1997年版,第158页。

③ 杨敦先主编:《新刑法实行疑难问题研究与适用》,中国检察出版社1999年版,第195页。

① 王作富主编:《刑法》,中国人民大学出版社1999年版,第80页。

① 王作富主编:《刑法》,中国人民大学出版社1999年版,第80页。

① 赵秉志主编:《刑法学》,中央广播电视大学出版社1999年版,第94页。

慕江江

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商