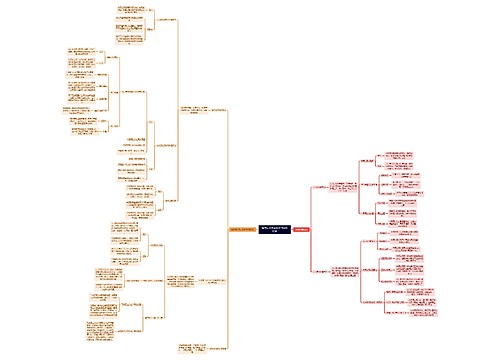

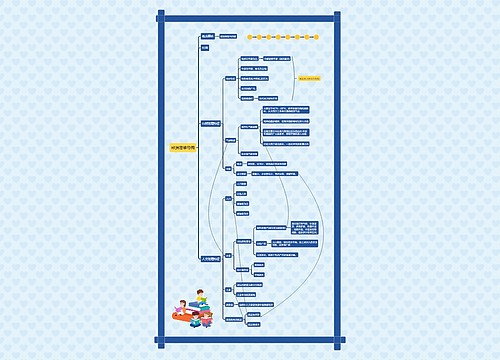

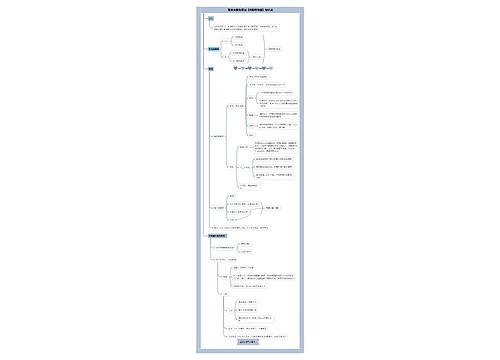

被害人未当场死亡 交通肇事逃逸如何判思维导图

一、基本案情

树图思维导图提供 被害人未当场死亡 交通肇事逃逸如何判 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 被害人未当场死亡 交通肇事逃逸如何判 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1f85d888e7ce40dde691da0ccafb5f53

思维导图大纲

被害人未当场死亡 交通肇事逃逸如何判思维导图模板大纲

2006年11月28日下午,被告人金某驾驶变型拖拉机,装载灌满氧气的氧气瓶60余只,从泰州市向兴化市方向行驶。约17时57分左右,被告人金某驾车由西向东行至姜堰市华港镇华庄大道港口大桥东侧300米左右时,发现被害人孙某(男,43岁)倒在公路上,其南侧倒着1辆二轮摩托车。被告人金某因未减速慢行,避让不及,其所驾驶的变型拖拉机从孙某身体上方通过,将孙某钩挂在变型拖拉机底盘的牵引钩上。被告人金某明知发生交通事故却未停车察看,其车辆钩挂着孙某继续向前行驶2公里左右,驾车经过的赵某某发现此情况后,随即打电话告知被告人金某。被告人金某仍未停车,又继续前行3公里左右,至231省道沈马路口东侧30米左右停于路边,被告人金某将孙某从车下拉出抛于路沿下,驾车离开现场。后公安局民警接到群众报警赶到现场,与被害人孙某的儿子等人沿路上血迹找到孙某,发现孙某已死亡。

经法医鉴定认为被害人孙某符合交通事故致颅脑合并胸腹部损伤死亡。本案中应有两次事故发生,第1次事故形成孙某左颞顶部颅脑损伤,第2次事故造成被害人全身广泛性严重损伤,如左颞部骨折和缺损、背部多处拖擦伤、广泛性肋骨骨折、下腹部创口等,且有些损伤生活反应较明显;第2次事故加重损伤,促进了死亡发生。

另查明,经公安机关检测,被告人金某在案发时驾驶的变型拖拉机载重4410千克,该车核定载质量为1000千克。

法院审理认为,被告人金某驾驶超载且安全机件不符合技术标准的变型拖拉机行驶,在夜间行驶时未减速慢行,且明知其驾驶的车辆从被害人身上通过,发生了交通事故,未及时停车,而是为了逃避法律追究而逃跑,被告人金某的行为已构成交通肇事罪,依法应予惩处。被告人金某肇事后逃逸的行为直接导致被害人死亡,其行为属于交通肇事逃逸致人死亡。对被告人金某及其辩护人提出被告人不构成故意杀人罪的辩护意见,予以采纳。被告人金某积极赔偿被害人亲属的经济损失,可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定,判决如下:

被告人金某犯交通肇事罪,判处有期徒刑十年。

二、主要问题

被告人交通肇事后逃逸,被害人未当场死亡,被告人驾车拖带被害人行驶,致被害人死亡,不能确认被害人死亡的具体时间,对被告人的行为如何定罪?

第一种意见认为,被告人构成故意杀人罪。理由是被害人被撞后未立即死亡,被告人继续开车,将被钩挂在车辆下面的被害人拖行致死,被告人将被害人置于高度危险之中,放任其死亡,存在杀人的间接故意。

第二种意见认为,被告人交通肇事后逃逸致人死亡,适用刑法第一百三十三条第三个量刑档次量刑,应处七年以上有期徒刑。理由是被害人被撞后,未立即死亡,如被告人停车即时抢救,被害人可能不会死亡,但由于被告人肇事逃逸,并将被害人拖行,致被害人死亡,因此被害人的死亡与被告人交通肇事后逃逸存在因果关系。

第三种意见,被告人交通肇事后逃逸,不属于逃逸致人死亡,适用刑法第一百三十三条第二个量刑档次量刑,处三年以下七年以下有期徒刑。理由是根据最高人民法院的相关司法解释,交通肇事逃逸致人死亡,是指被害人因得不到救助而死亡,本案不属于这一情形。

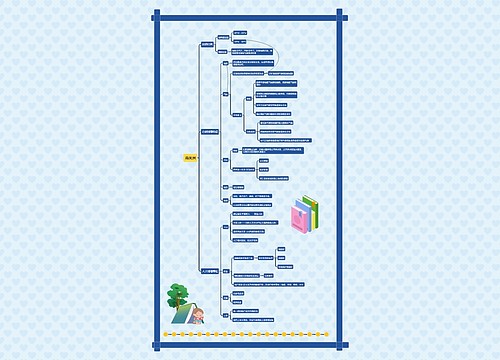

三、裁判理由

笔者同意第二种意见,即被告人构成交通肇事罪逃逸致人死亡。

1、被告人知道其驾驶的变型拖拉机钩挂了被害人的时间。

本案证人赵某某证实其打电话给被告人金某告诉金某车下挂了人时,金某的车子已接近231省道;证人吴某证实其乘坐的车辆行至不到231省道交叉路约500米左右远时,看到钩挂被害人的变型拖拉机由东向西行驶,其立即报警,报警后变拖左拐沿231省道向北行驶。被告人在侦查期间的供述亦证实赵某某打电话告诉其车下有人时,距第一现场两三里路左右,及赵某某打电话后车子开上了231省道。

书证被告人金某手机通话单、公安局110接处警登记表证实赵某某打电话给金某及证人吴某报警时间为18时02分30秒和18时02分。事后公安机关经测量,事故地点距231省道2200米左右。综合分析认为,上述证据能够相互印证,足以认定被告人通过赵某某得知其驾驶的变型拖拉机下钩挂被害人 在18时02分30秒以后,此时距第一事故现场约2公里左右。即可以认定被告人在驾驶肇事车辆钩挂被害人行驶2公里左右后,知道了其车辆钩挂被害人的事实。

2、被害人的死亡时间。

公安机关的法医鉴定证实,在被告人拖拉被害人孙某之前,孙某因一次事故造成左颞顶部颅脑损伤倒地,第二次事故造成孙某全身广泛性严重损伤,有些损伤生活反应明显,说明被害人孙某在事故发生后未立即死亡,在被告人驾驶的变型拖拉机钩挂之前尚未死亡。此后被告人金某行驶了2公里左右得知被害人被钩挂在变型拖拉机下仍未停车,而又继续行驶3公里左右,至231省道沈马路口东侧停车,被告人将被害人从车下拖出,对此被告人供称被害人一动不动,不呻吟,认为其已死亡;至公安干警及被害人家属找到被害人时,已在18时25分以后,发现被害人已没有呼吸。

从公诉机关举证的证据看,法医鉴定只能证实被害人在第1次事故后未死亡,后第二次事故促进了被害人死亡,但被害人具体死亡时间无法确定。在证据不充分的情况下,我们只能从有利于被害人的角度出发,推定在被告人得知其车辆钩挂被害人时,被害人已死亡。即被害人在事故发生后到被被告人拖行两公里期间死亡。

3、本案的定性分析。

那么被告人是否属于因逃逸致人死亡呢?根据刑法第133条的规定,因逃逸致人死亡是交通肇事罪的又一加重处罚情节,处七年以上有期徒刑。2000年11月,《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款规定,“因逃逸致人死亡”是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑,致使被害人因得不到救助而死亡的情形。

本案是由于被告人的逃逸,驾驶车辆拖带被害人致死,被害人的死亡不是因得不到救助而死亡的,不符合上述最高院的司法解释。但两种行为相比较,本案行为人驾车逃逸拖死被害人的情形,显然比司法解释规定的行为人逃逸致被害人得不到救助而死亡的情形更为严重、更为恶劣。从“举重以明轻、举轻以明重”的原则角度分析,如果后一种情形认定为交通肇事逃逸致人死亡,而前一种情形只认定为交通肇事后逃逸,则不能体现刑法的公平和正义价值。

另一方面,从刑法条文的文意理解,“因逃逸致人死亡”是指因为行为人肇事后逃逸的行为,导致被害人死亡的结果,即被害人死亡与逃逸行为存在因果关系。最高人民法院的司法解释将“因逃逸致人死亡”解释为行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑,致使被害人因得不到救助而死亡的情形,是对刑法条文的限制解释,违背了立法原意。笔者认为,“因逃逸致人死亡”不仅包括被害人因得不到救助而死亡的情形,还应包括行为人在交通肇事后逃逸,其驾驶的车辆拖带或再次碰撞被害人致死,而行为人不具备杀人故意的情形。本案被告人金某的行为符合刑法规定的“交通肇事逃逸致人死亡”的情形。

综上所述,本案在不能确定被告人构成故意杀人罪的情况下,应以交通肇事逃逸致人死亡对被告人定罪量刑。

延伸阅读:

交通事故赔偿标准http://www.lawtime.cn/info/jiaotong/jtpcbz/

新道路交通安全法全文http://www.lawtime.cn/info/jiaotong/jtlawdljtaqf/2009071534309.html

发生交通事故责任的认定http://www.lawtime.cn/info/jiaotong/jtzrrd/2009021133934.html

引用法条

[1]《中华人民共和国刑法》 第一百三十三条

[2]《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条

相关思维导图模板

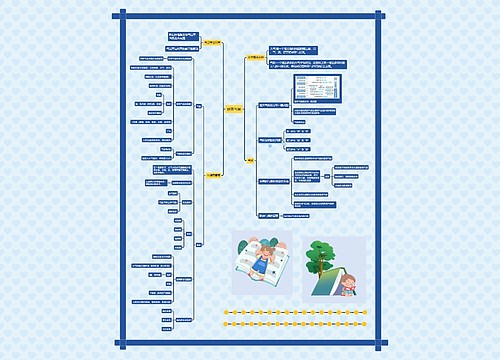

树图思维导图提供 如何从大历史观学习中国历史 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 如何从大历史观学习中国历史 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5a22832470b2860422e8670dd763724d

树图思维导图提供 数学如何解决问题? 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 数学如何解决问题? 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1b17bf503628837a34235fb7a84f5863

上海工商

上海工商