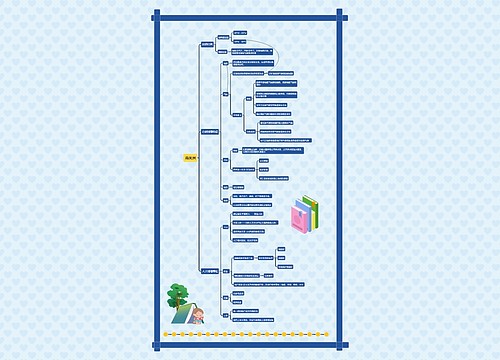

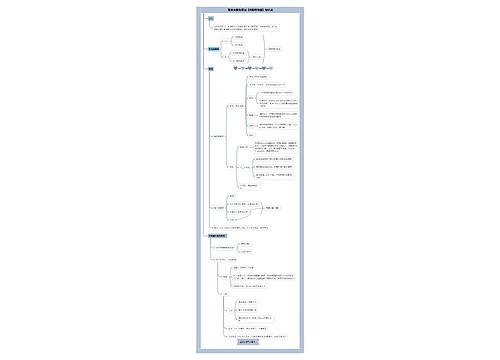

法人行为能力问题探讨思维导图

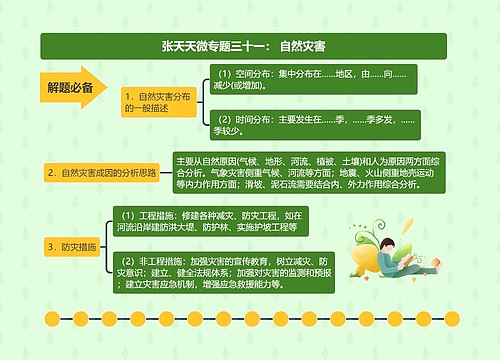

在我国现今的民法理论中,在介绍法人基本理论时存在着一个共同的思维倾向,即都是将其自然人作类比,以此试图揭示出这种类似于自然人的民事主体的所具有的独特属性。由此,在我国民法理论中也几乎是形成共识性的观点,即认为法人的行为能力具有三个与自然人的不同特点:法人行为能力与权利能力在享有的时间上的一致性;两者在范围上具有一致性;法人行为能力由机关或代表人实现。[1]但是这种认识随之而来会产生很多相关的问题,如既然法人的权利能力与行为能力在享有时间和范围上具有一致性,那么我们在法人这样一种独特的民事主体身上区分权利能

树图思维导图提供 法人行为能力问题探讨 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 法人行为能力问题探讨 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:eb3e1687f23d8baccc088d4e55ceae4f

思维导图大纲

法人行为能力问题探讨思维导图模板大纲

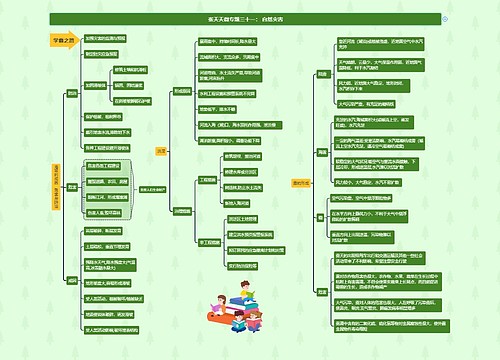

一、法人的行为能力与法人本质理论

在大陆法系各国民事立法和理论上对于法人有无行为能力存在着争议。以德国为代表的民法理论认为法人没有行为能力,《德国民法典》第26条规定:“1,社团须设董事会,董事会得以数人组成之。2,董事会在裁判上及裁判外,代表社团,有法定代理人的地位。”可见,德国民法是将法人的机关看成是法人的代理人,而根据代理的类型来判断,这属于法定代理的范畴,由此我们可以反面推断出立法者是将法人看成无行为能力的。其他大陆法系国家如法国、意大利和奥地利等国的理论通说基本上也是认为法人是不具有行为能力的。[3]英美国家学者也持同样立场。[4]但是以瑞士民法为代表的国家则明确承认法人具有行为能力,《瑞士民法典》第54条规定:“法人依照法律或章程设立必要的机关后,即具有行为能力。”这一立场为我国民法理论所继受,并且在民事立法上也是明文规定了法人具有行为能力的。[5]而日本属于较为特殊的类型,它摇摆于承认与否认之间,在立法和司法实践中都不存在一个明确的答案。[6]各国为什么会对法人的行为能力的存在与否产生如此之大的争议,这主要是源于各国对于法人本质认识的分歧。

传统民法在讨论法人的行为能力时总是将其与法人的本质理论联系在一起,主张法人拟制说必然导致否认法人具有行为能力,而主张法人实在说的观点在必然承认法人享有行为能力。[7]从表面上看,法人本质理论确实决定着人们对于法人是否具有行为能力问题的态度,因为诚如上述学者所言,一般主张拟制说的国家似乎都是采法人无行为能力的立场,而主张实在说的国家一般都是采法人具有行为能力的立场。

但是如果我们从法人的本质理论以及行为能力制度的价值基础的角度去观察,就会发现这两者之间的联系并没有人们想象的那么紧密。如传统学说所言,主张法人实在说的观点认为法人是具有实在意志的,因而可以像一个意思健全的人那样以自己的行为来实现自己的权利和履行自己的义务;而主张拟制说的观点则认为法人是一个纯粹的法律上的拟制的人,自己没有意志与意思能力,类似于无行为能力的自然人或疯子。[8]可见,导致两者认识方面的差异主要原因在于对法人是否具有意志这一方面的分歧。事实上,法人是否具有意志完全是一个价值判断,而不是一个事实问题[9]。就事实方面而言,论证法人具有意志是没有任何意义的,而很多学者之所以要论证法人具有意志是为了得到另外的目的,即为了使自己提出的观点有理论上的支持。[10]所以,就拟制说而言它也可以在理论上论证法人具有意志。但是从行为能力的角度而言,论证法人是否具有意志是没有任何意义的。因为行为能力概念和制度本身就是为了自然人而准备的,它是为了“保护意思薄弱之人”。[11]所以,笔者认为关于法人行为能力的争议根源于传统民法将法人与自然人作简单类比,将自然人的一切制度简单照搬适用于法人。对于传统民法的这一思维方式,有学者指出它在总体上就与法律的制定原则不符,“法律追求的应该是社会价值的实现,而不是机械的类比技术。”[12]我国台湾学者也指出:“对法人而言,其所谓‘人’则具有法律技术上及形式上的意义,乃类推自然人的权利能力,而赋予人格。”[13]鉴于行为能力的特殊的价值诉求,其强调自然人的意志能力和意识能力很容易得到理解,因为只有意识不健全的人才需要特别的保护。但是具体到法人则为了使其具有行为能力是否也有必要为之杜撰一个意志就非常值得怀疑了,因为意志的有无对于法人的行为能力没有必要的存在的价值。对于法人是否需要有行为能力本身是一个立法的价值选择问题,而不是事实判断问题。也就是如有学者所言那样,法人是否需要具有行为能力的问题,人们更应当关注的是立法选择问题而不是抽象的论证。[14]自然人与法人的在行为能力方面的差异更深层次的原因来源于两者的价值基础的差异。自然人人格兼有伦理性与工具性,某种程度上其自身就是目的,而法人只是具有工具性价值,只是人们实现特定目的和价值的手段,两者在存在基础上上有着截然不同的依据和理由。所以,“自然人外之组织体,如欲认定符合权利义务集散处之设计,赋予权利能力,大可不必影射自然人。”[15]

二、法人是否需要行为能力制度

在认识到法人的这种独特性后,相应地在法人领域一个与自然人的行为能力同等重要地位的问题,是如何实现如自然人那样进行民事活动那样的立法构造,那么很明显在法人领域就是法人机关的问题。

三、法人机关的地位――机构说与代表说或代理说的争论[22]

传统法人理论绝不是追求在纯粹虚无的层面建立一种主体,而真正的目的在于使其真正能够参与民事活动,这才是法人制度的真谛。由此法人的机关就为法人制度的必要组成部分,因为法人只有借助它才能真正参与到民事活动中来,才能最终实现法人制度的设计者所追求的价值。传统民法经常将法人的机关与自然人的器官作为类比,其中法人实在说在这一方面走得更远,将法人完全类比成自然人并且为之设计了意志。但是不管法人实在说作何种程度理论上的努力,法人还是与自然人存在着无法祢合的巨大空隙。在自然人作为民事主体的情形下,灵与肉是统一的,通俗的讲,除了在基于胁迫的情况之外自己的身体(行为)基本上是受自己的意志所支配的。与之相反,即使按照实在说所力图说明的那样,法人是自己拥有意志的,但是它参与到民事活动中还是需要有具体的人来进行,并且只能是有血有肉的自然人。此时一个自然人兼有双重身份,即自己作为民事主体的身份和充当法人机关的身份。由此一个重大的困难就会经常性的出现于传统法人理论之中,即如何区分什么时候是法人的行为,什么时候是作为机关的自然人自己的行为,并且这一判断的困难程度要远远大于判断自然人是否是基于自身意志而行事。对于后者我们仅仅需要考察自然人是否受到欺诈或胁迫,因为在通常情况下一个自然人的器官是不会背离其大脑的指挥的。同样道理,拟制说也无法解决这一矛盾。因为按照拟制说的观点法人是法律拟制的一个无形的民事主体,它仿佛犹如一个只有灵魂而无肉体的精灵。自然人是一个兼有灵与肉的民事主体,而法人则必须在自己的灵魂之外寻找替身,代替它在世俗生活进行活动。但是这一替身本身可能会具有自己的追求和意志,也同样出现了区分替身自身的行为与代替法人行为的困难。

一些学者试图缓解这一困难和矛盾而提出:“将个人在法律上加以分立是可能,将个人基于不同方式的行为分别归入自然人与法人,正符合法律构造的特征。大陆法系民法的实证处理,使个人只是在他的行为依特定的秩序方式所决定时,才属于作为法人机关而行为。这一行为之所以不同于个人的其他行为,是由于具有特定的意义,符合了法人秩序。”[23]但是问题的困难在于如何判断特定行为符合法人的秩序,如果真的如他所说的那么简单的话,现代民法各国民法也不会再为法人机关问题而困扰了。在现代民法在判断行为人的特定行为是否属于法人秩序并不是简单地如上述学者所说的,“以这些个人行为是否基于法律或章程赋予的职权而为的事实加以说明的。”[24]除此之外,现代民法还要考虑到对第三人的保护和交易安全等诸多方面的要素。如果说如何判断行为的归属成为一种困难的话,那么这种困难其实仅仅是具体法律实施方面的困难,还涉及不到理论的问题,因为法律必然追求规范性调整,一切具体的技术性问题都是可以留给实务界的。法人机关的真正问题在于如何为这种矛盾寻找理论上的根据,能够为人们在处理这一问题提供指导,为人们的解决方案提供理论上的根基。为此,传统法人理论在对待这一问题出现了两种对立的理论,即机关说和代表说。

机关说以法人实在说为基础,认为法人不仅仅具有权利能力,而且法人本身是一个具有意思能力和行为能力的“现实的整体人”(reale Geamtperson),这一“社会体”(socialer Koerper)并非由其机构代表,而是通过其机构,自身所欲和所为。[25]代表说以法人拟制说为基础[26],认为法人是人为创造的组织,虽然是一种具有财产能力的权利主体,但是作为纯粹的拟制物,本身既没有意思能力,也没有行为能力。因此法人类似于无行为能力的自然人或疯子,必须由根据阻止法任命的自然人来代表。[27]两者的分歧在于,前者将法人完全类比成自然人,将法人的机构看成是法人的“器官”[28],机关不是外在于法人的,而是法人的自身的组成部分。代表说认为法人只是具有一种工具性价值,“对法人主体的真正意图是利用……以为法人是超越具体人的超人,显然是错误的,法人不是真正的人,本身不可能有思维能力。”[29]为了使得法人像自然人一样参与民事活动,必然要从外部引入一个具体的人为其进行民事活动,同时把它的法律后果强制性的归属于法人。目前机构说成为大陆法系国家的学界通说。德国学者代表性的列举出了代理说的不足之处,认为首先代理说不能合乎逻辑,无法令人信服的解释下列问题:如一个没有行为能力的人如何能够由一个不具有权利能力的机构来代表?机构的代理权又来自何处?其次,代表说耗费了过多的概念,要采取两次拟制的方法,即第一次拟制一个法律上的“人”,第二次将机构的行为拟制成法人的行为。[30]但是不管主张机构说的学者如何论证自身的合理性,在机构说中总是存在着一个无法愈合的漏洞,这也为主张机构说的学者所承认,即法人毕竟还是要通过自然人来进行活动的,那么如何论证具体的人的行为就是法人的行为。[31]

在笔者看来,采用原来所谓的“代理说”经常会使人混淆法人在真正授权委托时产生的代理活动与法人机关的活动,如法人授权其工作人员订立合同,此时工作人员就是代理人,而不是其机关。这一工作人员在订立合同中产生的一些问题就只能适用合同法或民法中代理制度的规范来处理,而不属于法人制度的范畴。以我国民事法律规范中的一些规定来看,就存在这一问题。我国民法通则第43条规定:“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动,承担民事责任。”这一条文普遍被学者视为我国法人承担民事责任的依据,[37]所以从逻辑上讲应该类似于《德国民法典》第31条关于法人对其机关的责任承担的规定。但是从法条的实际含义来看,由于我国《民法通则》中对于“其他工作人员”缺乏《德国民法典》的“组织任命”的要求,这样使得法人是否也要对基于普通授权委托产生的一般代理人在代理过程中承担责任成为一个疑问。[38]造成这一问题的根本原因在于立法者没有意识到法人的代表机关与一般代理人是具有本质的不同,前者是法人的一个组成部分,法人对其承担责任是基于法律的直接“拟制”,仿佛是对自己承担责任,这是法人制度的组成部分。而后者是外在于法人的,法人要不要承担责任要根据民法代理制度的规定,属于代理制度的组成部分。《民法通则》规定的这一缺陷经常会导致法人过多的承担责任,因为按照代理一般原理,代理人进行违法活动时损害第三人利益时,被代理人除非在明知而不反对的情况下通常是不承担责任的。[39]

--------------------------------------------------------------------------------

引用法条

[1]《中华人民共和国民法通则》 第四十三条

[2]《中华人民共和国民法通则》 第三十六条

上海工商

上海工商