合同欺诈行为与保同诈骗罪的区分和界定思维导图

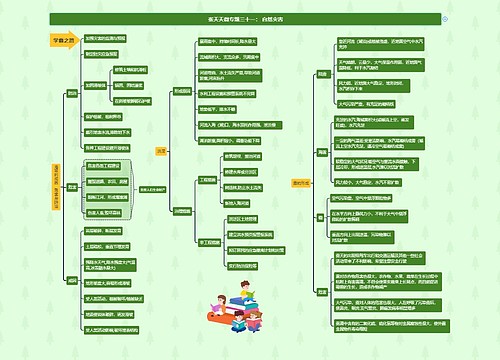

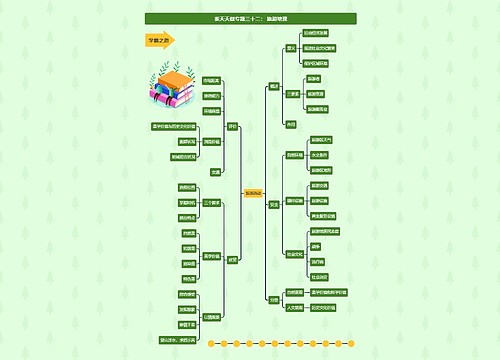

一、合同欺诈与合同诈骗罪在理论上的界限

树图思维导图提供 合同欺诈行为与保同诈骗罪的区分和界定 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 合同欺诈行为与保同诈骗罪的区分和界定 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:50d0abd916a6d40060083c2b588d6b32

思维导图大纲

合同欺诈行为与保同诈骗罪的区分和界定思维导图模板大纲

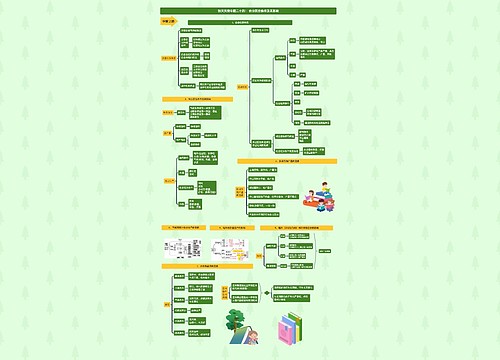

根据最高人民法院《关于贯彻执行(中华人民共和国民法通则)若干问题的意见》第六十八条对欺诈行为的解释,“合同欺诈”是指签订合同的一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,意图诱使对方当事人在做出错误意思表示的情况下签订并履行合同的行为。而合同诈骗行为的含义,根据我国《刑法》第二百二十四条的规定,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物的行为。很显然,从法条字面的表述上来看,合同诈骗罪与合同欺诈行为在构成特征上有许多相似之处,如二者都是利用合同的形式;都发生在合同的签订或履行过程中;主观心态上都存在故意等等。但是,合同诈骗罪与合同欺诈行为毕竟是两种不同性质的行为。

(一)主观方面不同:

虽然合同诈骗罪与合同欺诈行为在主观方面均为故意,但是两者的“故意”又不完全相同:

合同欺诈行为的主观方面,既可以表现为直接故意,也可以表现为间接故意。直接故意,是指行为人明知自己的欺诈行为会导致相对人陷于错误意思表示,却希望这种结果发生;间接故意主要表现为行为人对某一重要事实轻率地做出陈述或根本不作表示,以致相对人错误理解有关事实,并据此做出意思表示。此种欺诈的特征在于,行为人并不考虑其陈述或态度可能给相对人造成的影响,行为人对其行为在主观上采取了一种放任自流或无所谓的态度。

而合同诈骗罪的主观方面,则只能表现为直接故意。因为合同诈骗罪作为一种目的型犯罪,行为人主观上必须具有非法占有他人财物的目的。为实现此目的,行为人对损害他人财产所有权这一犯罪结果必然持积极追求的态度,行为人明知自己的行为必然导致对方当事人财物上的损失,而仍然希望这一结果的发生,其心理态度始终是一种直接故意,而不可能对欺骗的结果持放任的态度。可见,合同欺诈行为既可以由直接故意构成也可以由间接故意构成;而合同诈骗罪则只能由直接故意构成。

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商