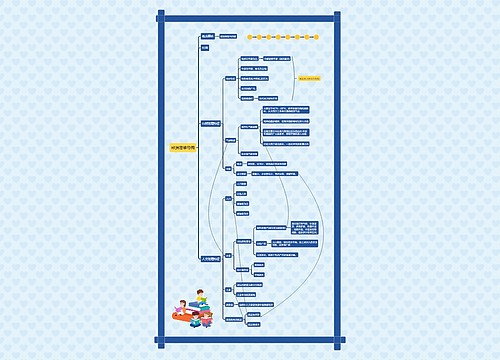

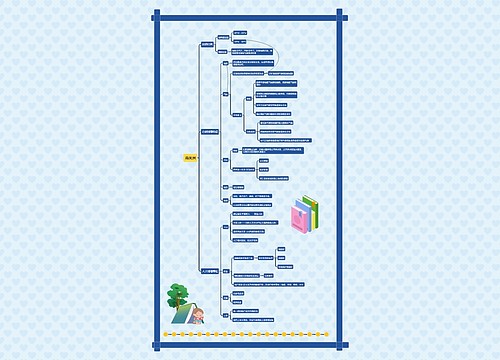

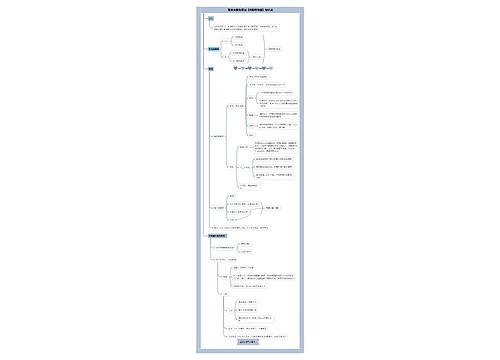

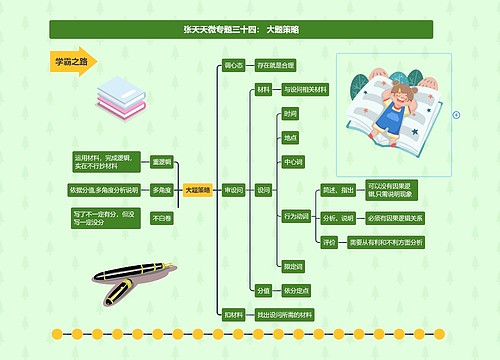

刑事附带民事诉讼精神损害赔偿思维导图

①柴发邦主编:《民事诉讼法学》,法律出版社1989年版,第196页。神抚慰方式和精神损害赔偿。不错,对刑事犯罪分子进行严厉地惩罚确实能给受害人及其亲属一定的精神抚慰,但这仅仅是在非物质层面上对受害人及亲属的一个补偿,这类补偿的作用和意义同赔礼道歉、登报写悔罪书等形式的抚慰方式一样,对受害人及亲属的精神损害并未进行物质化赔偿。我们今天在这里讨论的是如何对当事人所遭受到的精神损害进行物质化赔偿,如此,上述观点不攻自破,不再累述。第四,在确立和构建刑事附带民事诉讼精神损害赔偿制度中,还需解决一个极为重要的问题,

树图思维导图提供 刑事附带民事诉讼精神损害赔偿 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 刑事附带民事诉讼精神损害赔偿 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b95e998ed67ac2d0856ce8718e9ea69b

思维导图大纲

刑事附带民事诉讼精神损害赔偿思维导图模板大纲

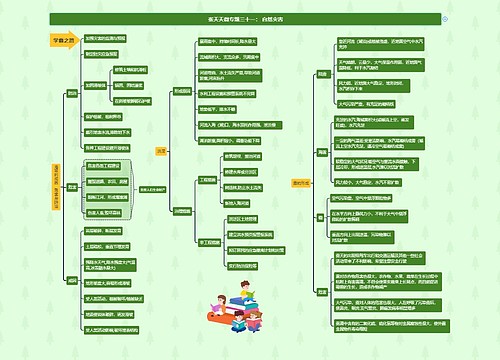

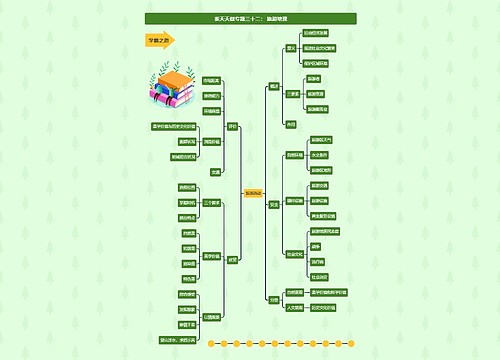

(三)刑事附带民事诉讼精神损害赔偿权利人 哪些主体有权提出精神损害赔偿请求,这是刑事附带民事诉讼精神损害赔偿制度的一个重要问题,根据《最高法院精神损害赔偿司法解释》规定,笔者认为,刑事附带民事诉讼精神损害赔偿权利人应该首先是能够提起刑事附带民事诉讼的主体,如果不具备附带民事诉讼的主体资格,何言刑事附带民事诉讼精神损害赔偿权利人。据此,具体而言,刑事附带民事诉讼精神损害赔偿的权利人包括下列主体:1.因被告人的犯罪行为遭受损失的被害人,包括公民、法人和其他组织。依我国民法,公民也是自然人,即“自然规律使其产生和存在的人”。法人是指具有法律人格的社会组织,是我国民法通则确认的另一民事主体,其从成立时起到终止时止,具有民事权利能力,可以独立承担民事权利和义务,因此在我国民事诉讼法中亦承认其民事诉讼主体资格,允许其以自身名义独立地提起和参与民事诉讼。其他组织是指依法成立、有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的社会组织,其特点即不能独立地承担民事权利和义务,但我国民事诉讼法为了保护与这些其他组织进行民事交往活动的主体的利益,简化诉讼程序,规定其他组织是诉讼能力,可以独立提起和参与民事诉讼,但其不能独立承担民法上的权利义务和相应的民事责任。其他组织依《最高法院精神损害赔偿司法解释》包括,依法登记领取营业执照,但无法人营业执照的私营企业,合伙企业,中外合作经营企业,外资企业,乡镇、街道、村办企业和法人之分支机构,经民政部门核准登记领取社会团体登记证的社会团体等。这里,首先要解决一下刑事附带民事诉讼中因被告人的犯罪行为遭受损失的被害人是法人和其他组织时,法人和其他组织能否作为刑事附带民事诉讼精神损害赔偿诉讼主体提起请求精神损害赔偿?根据我国民法理论和《民法通则》的相关规定,法人和其他组织与自然人之间是有根本区别的。在民法学界有观点赞同法人和其他组织可以成为精神损害权利的主体。也有观点认为法人不能成为精神损害赔偿的权利主体。那么,在刑事附带民事诉讼精神损害赔偿领域,法人和其他组织能否请求精神损害赔偿,成为精神损害赔偿权利人呢?笔者认为法人和其他组织是不能成为精神损害赔偿权利人,不能在刑事附带民事诉讼中提起精神损害赔偿的。这是因为精神损害是指生理或心理上的痛苦,例如,精神上、肉体上痛苦,因丧失肢体而搅乱生活的痛苦,因容颜被毁而带来的一系列困难和痛苦等等,都可称得上是精神痛苦。精神活动是自然人所特有的。《最高人民法院关于审理名誉权案件的若干问题的解答》中明确否定了法人的精神损害赔偿请求权。《最高法院精神赔偿司法解释》第五条也明确规定:“法人或者其他组织以人格权利遭受侵害为由,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院不予受理。”另外,我国司法界也认为法人无权请求精神损害赔偿。显然,目前的法律规范和司法实践均不支持法人或其他组织有权提起精神损害赔偿。故而,笔者认为,在刑事附带民事诉讼精神损害赔偿权利人中的法人和其他组织不能也不宜作为刑事附带民事诉讼精神损害赔偿的主体。2.被害人的近亲属。此处的被害人指的是作为被害人的自然人,即公民、近亲属的含义。依我国刑事诉讼法的规定包括丈夫、妻子、父母、子女和同胞兄弟姐妹(即同父同母的兄弟姐妹)。在被告人的犯罪行为构成对被害人人身权的侵害,造成其死亡的后果时,被害人自身已无法再对其犯罪行为(也是民事侵权行为)追究民事侵权赔偿责任。这时,为了能够确实维护被害人的人身权利和利益,追究被告人的责任,被害人的近亲属可提起附带民事诉讼精神损害赔偿。《最高法院精神赔偿司法解释》第三条对此有明确规定。3.被告人的代理人此处的被害人也是仅指作为被害人的自然人。法定代理人是指依法规定,代替或协助或许可行为能力有欠缺者实施法律行为的人员。按我国刑事诉讼法的规定,法定代理人包括被代理人的父母、养父母、监护人,对被代理人的合法权益和利益依法负有保护责任的机关、团体的代表。(四)精神损害赔偿方式与精神抚慰金的计算附带民事诉讼精神损害赔偿的方式应确立“以金钱赔偿为主。精神补救为辅”的原则,这是世界各国均已认可的精神损害赔偿方式。精神抚慰金的计算应考虑我国地广人众各地经济发展程度差异较大等特点,由各省出台具体的计算标准,比较符合我国的实际。《最高法院精神赔偿司法解释》对此虽有具体的规定,但笔者认为,刑事附带民事诉讼精神损害赔偿在精神损害的方式和精神抚慰金的计算等方面目前若一味按照《最高法院精神赔偿司法解释》的规定似有不妥。笔者借鉴国内外立法、司法和理论研究成果,结合我国国情,提出如下确定刑事附带民事诉讼精神损害赔偿数额的原则:1、以金钱赔偿为主,精神补救为辅的原则刑事附带民事精神损害赔偿具有抚慰受害人,惩罚刑事被告人的双重功能,法律之所以要确立刑事附带民事诉讼精神损害赔偿制度,主要是通过精神损害赔偿来缓和、消除受害人的精神痛苦,进而平衡社会矛盾,保障社会稳定。因此,刑事被告人除必须受到国家刑事惩罚,承担刑事责任及其由此产生的民事责任外,对其给受害人造成的精神损害,也必须要通过支付特定数额货币的救济方式进行赔偿。2、公平合理原则在刑事附带民事诉讼精神损害赔偿中,在确立数额时,一方面要考虑金钱赔偿的民事制裁作用,不能使刑事被告人以为承担了刑事责任,一进监狱,经济赔偿就不管了,想要我赔偿损失就别叫我或少叫我承担刑事责任,企图“以民换刑”,“破财消灾”,这是许多刑事被告人的不正常心理,是现代刑法理念所不容的,另一方面也要从实际出发,全面衡量,结合条件的具体情况,综合各方因素,公平合理地确定精神损害赔偿的数额。笔者认为,在确立公平合理原则时应以受害人受到的精神损害程度为主,以刑事犯罪行为的主客观情节为辅,参酌《最高法院精神赔偿司法解释》等的相关规定来确定较妥。3、适当赔偿原则由于我国地大人众,各地区经济发展水平差异较大。因此,笔者建议,由各省根据各地区经济发展水平自行制定适合本地区经济发展状况的赔偿数额较适。另外,在刑事附带民事诉讼精神损害赔偿案件中,给法官一定程度的自由裁量权,更加容易解决这一问题。这是因为,精神损害赔偿要求的是用金钱物质来弥补受害人精神上的损害,而物质赔偿和精神损害之间没有任何内在的比例关系,人的精神损害是无法用金钱来衡量计算,故只能由法官适用自由心记原则。根据法律的一般规定和实践经验来确定赔偿数额。但是由于现阶段我国法官的素质不一,若全依法官依自由心记原则自由行使裁量权而不加任何限制,势必会造成同样的案件而赔偿数额却有天壤之别,不利于司法公正。因此笔者认为,在使用适当原则时应以各地制定的具体赔偿额度为主,以法官的自由裁量为辅来确定比较符合目前的国情。三、立法建议在刑事附带民事诉讼中确立精神损害赔偿制度已成为司法、学术界的共识,也是受害人的迫切要求和日益高呼,至于如何在立法中具体进行调整,目前尚无定论。笔者认为,目前刑事诉讼法、《最高法院刑诉司法解释》和《最高法院精神损害赔偿司法解释》均无明及,且有些概念模糊,容易引起歧义。因此建议,要么对《刑事诉讼法》第七十七条进行修订,把“被害人由于被告人的犯罪行为而造成的物质损失的”中的“物质”去掉,仅保留“损失”,对该条做扩大解释,并在《最高法院刑诉司法解释》第一百条中增加条款,明确指出:“人民法院审判附带民事诉讼案件,除适用刑法、刑事诉讼法外,还应当适用民法通则、民事诉讼法、《最高法院精神赔偿司法解释》有关规定。”或者,干脆在《最高法院精神赔偿司法解释》中增加条款明确指示:“在刑事附带民事诉讼中,被害人(自然人)因下列人格权蒙受非法侵害,向人民法院起诉,请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理:……”

【参考文献】一、《大众刑事诉讼法操作指南》 大众文艺出版社出版发行 2002年10月北京第十一版 主编:余淡阵二、《民事办案手册》 法律出版社 2005年1月第六版 责编:陶玉霞 柯恒三、《中国赔偿法律实务全书》 科学普及出版社 1995年2月第一版 主编:朱宣峰 吉峰四、《侵权损害赔偿案例评析》 中国法制出版社 2003年5月第一版 编著: 杨洪逵五、《人身损害赔偿疑难问题》 中国社会科学出版社 2004年2月第一版 主编:王利明六、《民事诉讼法学》 法律出版社 1987年第一版 主编:柴发邦七、《精神损害的认定与赔偿》 人民法院出版社 1996年6月第11版 主编:关今华八、《我国现行法律规定与精神损害赔偿》 法律出版社 1999年第一版 主编:于敏九、《刑事诉讼法教程》吉林人民出版社 1986年3月第1版 主编:牛云 丁鸣 于绍元十、《民法原理》 法律出版社 1986年第一版 主编:佟柔十一、《人身损害赔偿》 人民法院出版社 1999年第1版 主编:杨立新

作者:姬军龙

引用法条

[1]《中华人民共和国刑法》

[2]《中华人民共和国行政诉讼法》

[3]《中华人民共和国民法通则》 第一百二十条

[4]《中华人民共和国刑事诉讼法》 第七十七条

[5]《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》

[6]《最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》

上海工商

上海工商