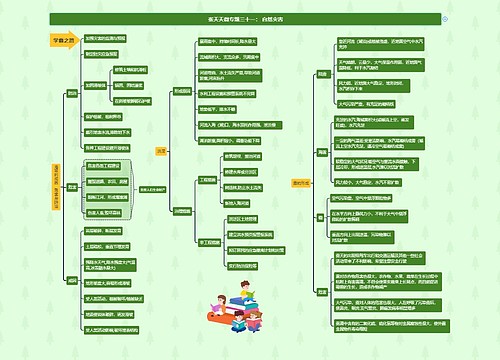

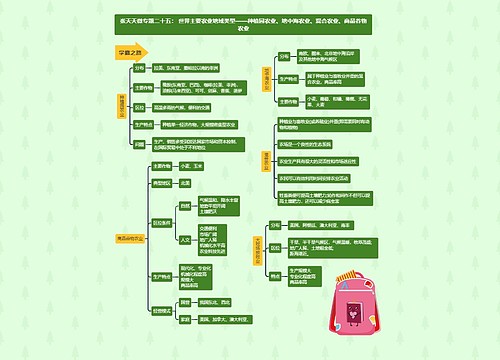

物的损坏与精神损害赔偿的关联途径思维导图

自然之物是外在于人的、支撑人生存和延续的技术,这种特性为世代民法所吸取,即使在罗马法“人”尚未普遍主体化的情境中,“物(res)”的意义已经被界定为物质客体,是具有经济价值的财产,这俨然是一幅以人为主体、以物为客体的图画。当人挥舞理性扫除笼罩于现实世界之上的灵性迷障后,人至高无上的一元主体地位得以确立,此时的民法更明确地确立了人与物在“权利主体——权利客体”意义上的二元分离。这不足为奇,因为在以人为单一主体的世界里,民法理所当然地侵淫于人本主义的光环之中。在这种关系中,人基于自己的主体价值而取得崇高地位,

树图思维导图提供 物的损坏与精神损害赔偿的关联途径 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 物的损坏与精神损害赔偿的关联途径 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3b20a26dc53c659c5dcb3eeca139afca

思维导图大纲

物的损坏与精神损害赔偿的关联途径思维导图模板大纲

依据定论,判断民法意义之物的标准在于:在人体之外、能为人控制、能满足人的社会生活需要。这是一种经济标难,据此,民法中的“物”必须有使用价值和交换价值,只有具有这些经济效益属性价值之物,方能脱离其自然意义;否则,物不得产生民法意义,自然也丧失了进入“主体和客体”二分法之中的可能性。故而,物自身的物理意义是物产生民法意义的前提,但不能必然产生这种效果,要产生该效果,其还必须是解决人现实经济需要的手段。

物的这种特性,表明民法所认同的人和物的关系,有以下两种内涵:其一,这是一种内部供需关系,即人作为主体有占有或者利用物的现实需要,物有符合此需要的效能;人在现实条件下不需要或不可能需要之物,以及不符合人之需要的物不是民法之物。其二,这是一种抽象经济关系,即上述的内部供需关系必须能为市场准则所接受,人于此只能对物产生为市场交易准则所衡量的需要,这种需要最终能转换为货币或者通过货币媒介发生形态变化。比如,一旦物受毁损,受害人只能获得经济利益的补救,其界限是物的可以通过市场交易准则衡量出来的经济价值,即恢复原状或者等价赔偿。人对物的情感需要,显然不在上述第二种内涵范围之内,受害人因此遭受的情感利益损害,原则上没有获得赔偿的可能性。这意味着,民法视野中人与物的关系,纯粹是可用货币通约的经济关系,其中的“人”是不同于生活世界中具体个体角色的“抽象人”,其要么是“经济人”,眼里只有经济效用,没有情感波动,要么是“理性人”,心中只有谨慎准则,没有感性流露;“物”则是完全没有个性的、能够被货币符号化的东西。

与上述图像不同,在人身权范畴中,民法活生生地把现实之人临摹下来,这里的人有七情六欲和喜怒哀乐,一旦其情感世界受到创伤,相应的补救措施将随即而来,在情感损失不能通过赔礼道歉、恢复名誉、消除影响等非金钱手段而完全补救时,民法甘愿冒着将人商品化或者“物”化的风险,用金钱赔偿的措施抚慰人受伤的心灵。这里的人是与理想化、标准化、模式化的“抽象人”完全不同的“具体人”,他就是生活在现实世界之中、不能用生硬单一的标准予以刻画的你我这样的肉体凡身,是有血有肉、性情十足的“情感人”或者“感性人”。虽然“具体人”与“抽象人”一样,也是世俗之人,有渴求平等正义、交换正义和金钱救济的欲望,但其拥有的情感世界却是“抽象人”缺失的部分。正是在此,民法在精神损害赔偿适用范围有了取舍,它只能适用于人身权领域的“具体人”。

这也给了我们启示,正是上述民法之“物”的界定,割断了物的损坏与精神损害赔偿之间因果关系,“物”在此成了决定精神损害赔偿机制适用范围的函数,一旦物的意义发生变化,为了保证整体制度功能的正当性和维系局部制度功能的协调,精神损害赔偿的适用范围也要随之改变;一旦物将“具体人”的隐喻摆在桌面,“抽象人”不适用精神损害赔偿的局面将得以改观,物的损坏与精神损害赔偿之间也就建立了通路。也就是说,只要我们能够证成“物”具有衬托“具体人”形象的意义,就可以在物的损坏与精神损害赔偿之间建立关联关系,而当我们把眼光从民法文本上移开,关注文本之后的生活世界和实践操作时,不同于民法意义的“物”悄然呈现在我们面前,这类“物”大致有以下两种:

第一,寄托情感之物,它打破了民法之物对人只有经济价值的观念,将人的情感纳入物的意义之中。这样的事例在现实生活中比比皆是,而为司法所认可的事例也不少见。在我国,比较典型的有“王青云诉唐山美洋达摄影有限公司丢失父母遗照赔偿纠纷案”,法院在审理中认为,被告将原告经过多年苦心寻找到的父母亲照片丢失,给原告造成部分无法挽回的经济损失和精神痛苦,判决被告赔偿原告的精神损害;在“肖青、刘华伟诉国营旭光彩色扩印服务部丢失交付冲印的结婚活动照胶卷赔偿纠纷案”中,被告认识到遗失原告的结婚活动胶卷,不仅产生财产损失,更重要的是给原告精神造成一定损害,愿意给予经济补偿,而这也得到了法院的认可。法国则有判例认为,原告名贵的短腿钢毛犬遭被告狼犬咬死,而当事人对被害动物具有重大感情利益,除判决给购买新犬费用1400法郎外,另给损害赔偿2000法郎。

第二,人身象征之物,它扭转了人与物在“主体——客体”意义上的分离,分享了主体地位,有了主体化意味。在我国,法院曾经针对骨灰盒丢失事件支持了精神损害赔偿:青山殡仪馆将原告兄弟的骨灰丢失,致使寄存期满后不能归还骨灰,因此原告认为青山殡仪馆给原告等死者家属造成了极大的精神痛苦,据此要求1000元的精神损害赔偿。通过调解,法院支持了原告的这种诉讼请求。在德国BGHZ124,52案件中,医院因过失导致甲储存的精子灭失,联邦法院认为这侵害了甲的身体,要求医院给予慰抚金。

这两类物是生活世界中具体角色眼中的物,它们的意义经由当事人提出,经由法官确定,最后落实在现实生活之中。由此,我们看到了民法刚性过剩、柔性不足的尴尬,它没有超越物的经济层面,透视到物蕴涵的深层情感以及人身象征价值,而恰当协调民法刚性和柔性的任务,则由对物之深层价值“心有灵犀”的当事人和法官来承担,而他们正是“具体人”,因为“在意识的深层还有其他一些力量,喜爱和厌恶、偏好和偏见、本能、情感、习惯和信念和符合体,这一切构成了一个具体的人,而无论这个人是诉讼者还是法官”。

否定物的损坏与精神损害赔偿相关联的看法,无论出于何种理由,至少在表象上是根据侵害行为的对象来界定精神损害赔偿的适用范围。虽然物的损坏与人身权受侵害均能导致情感缺失,但前者的“物”性使其沦落到法定的情感利益范围之外,这样,民法对于侵害行为后果及其救济方面就采用了不一致的标准,同样的精神损害因为原因不同而有不同的法律后果。根据这种立场,可以得出的隐含结论是,与人身权相比,物不与权利主体的精神利益相互连接;但现实告诉我们,这种法律适用的甄别机制不足以完全保护权利主体的精神刮益,既不能全面表现民法之“人”的形象,也不符合民法全面保护人之利益的基本功能。如果我们打破民法之物的界定标准,确立物的损坏与精神损害赔偿之间的关联,那么,“物”和精神损害赔偿机制将成为保护人之权利的手段,这将有利于扩大人的权利范围,切实树立人在民法中的中心地位,也能更真切的理解:“不能在理念上把人简单地从他的权利范围中分离出来。损害人的权利范围,也间接地损害人本身。”

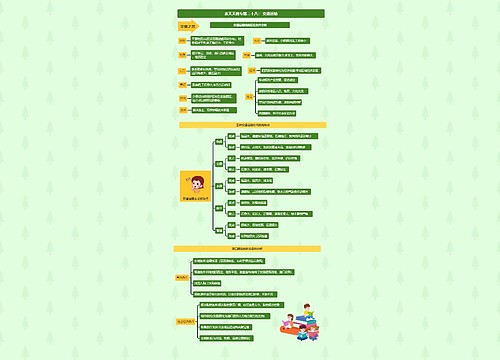

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

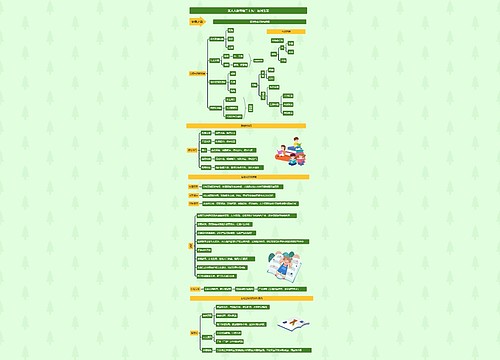

上海工商

上海工商