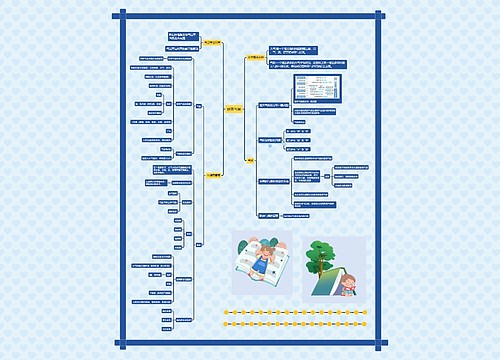

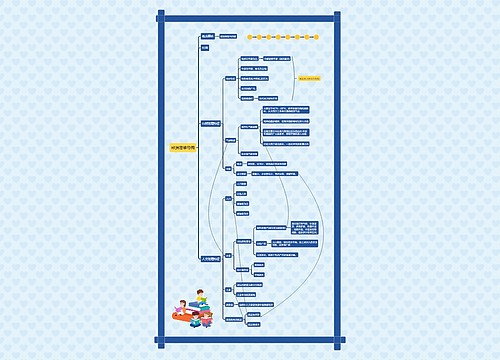

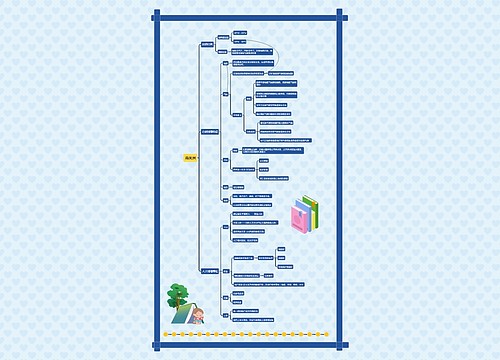

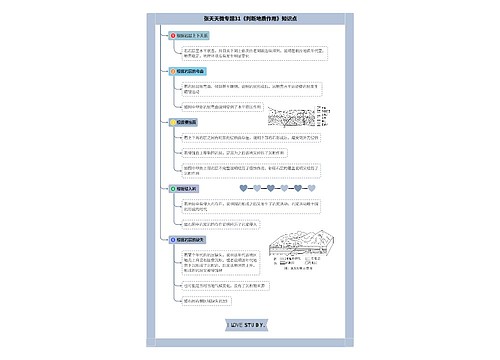

我国附带民事诉讼中有关精神损害赔偿的相关法律规定及其缺陷。思维导图

《刑法》第三十六条规定,“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。”《刑事诉讼法》第七十七条规定,“被害人由于被告人的犯罪而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。”《刑法》和《刑事诉讼法》将附带民事诉讼的赔偿范围界定在“经济损失”和“物质损失”,其赔偿范围明显窄与民事法律所规定的赔偿范围。最高院于2000年12月4日《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条第二款中规定“对于被害人因犯罪行为遭受精神损失而提起附带民事诉讼的,人

树图思维导图提供 我国附带民事诉讼中有关精神损害赔偿的相关法律规定及其缺陷。 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 我国附带民事诉讼中有关精神损害赔偿的相关法律规定及其缺陷。 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:943e71415a5c1cac12c9a580845a57de

思维导图大纲

我国附带民事诉讼中有关精神损害赔偿的相关法律规定及其缺陷。思维导图模板大纲

可见我国刑事法律所设立的附带民事赔偿,是一种限制性赔偿制度,其限制性首先表现在权利上,其次表现在赔偿范围上。[③]正如有的学者所指出的那样,这导致我国的精神损害赔偿制度陷入了一个怪圈,即“情节严重的精神损害不能请求精神损害赔偿,而情节轻微的精神损害反而可以通过民事诉讼请求精神损害赔偿。[④]”明显我国的附带民事诉讼立法及司法解释存在着诸多缺陷:

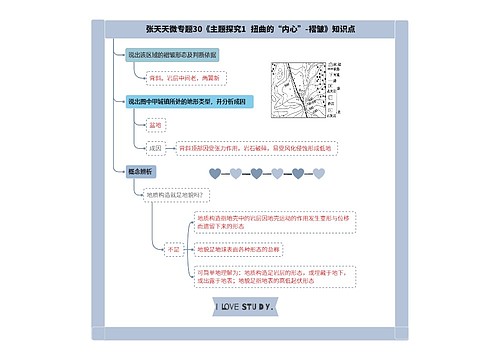

1、最高院的司法解释有越权之嫌。我国宪法和立法法都没有规定最高院的司法解释权,只有《法院组织法》第三十三条规定:最高人民法院对于在审判过程中如何具体应用法律、法令的问题进行解释。这就意味着最高院的司法解释权仅限于“对审判过程中如何应用法律、法令问题进行解释”。司法解释应是在法律原定的范围内以解决刑罚具体运用中的问题为目标对刑法规定加以明确和具体化,不能补充更不能修改刑法。[⑤]最高院是审判机关,它的职能是审判,这不是它的权利[⑥]。它没有权利剥夺被害人的诉讼权利和实体权利。《最高人民法院关于司法解释工作的若干规定》第九条 规定了司法解释的三种形式:“对于如何应用某一法律或者对某一类案件、某一类问题如何适用法律所作的规定,采用“解释”的形式;根据审判工作需要,对于审判工作提出的规范、意见,采用“规定”的形式;于高级人民法院、解放军军事法院就审判工作中具体应用法律问题的请示所作的答复,采用“批复”的形式。”有的学者就认为,其中的“解释”、“规定”两种形式都超出了法院审判工作中具体应用法律的范围。[⑦]

2、上述立法造成了不同法律规范间的冲突,导致基于同一事实,依据不同诉讼程序可能产生不同的裁判结果。附带民事诉讼依然属于民事诉讼的范畴,理应适用民事法律。而附带民事诉讼中精神损害赔偿的完全否定与我国民法已确立的比较完善的精神损害赔偿制度相冲突。《批复》试图以牺牲实质公平为代价来换取裁判结果的统一。不可否认,《批复》在一定程度上和一定范围内确实避免了裁判结果的不统一。但它起到的作用是有限的,并有可能导致更大的混乱和司法资源的浪费。上述立法忽略了如下几种情况:

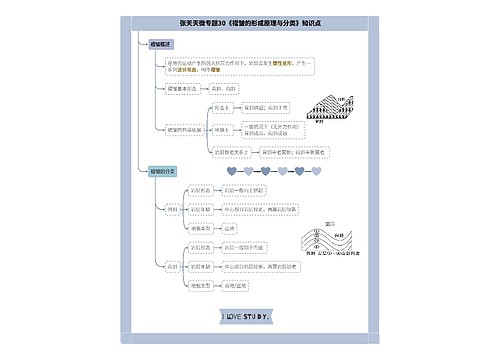

(1)这必然会诱使自诉案件中的被害人为获得精神损害赔偿而放弃追究刑事被告人的刑事责任而单独提起民事侵权之诉,放纵犯罪不是被害人的本意,只是无奈之举;

(2)附带民事诉讼的被告的范围宽于刑事诉讼中的被告范围,除刑事诉讼被告外还包括其他不应被追究刑事责任的共同致害人。他们的行为不构成犯罪但往往构成侵权,被害人完全可以依民事诉讼程序对其主张精神损害赔偿,但在附带民事诉讼程序中被害人无法主张精神损害赔偿,这给被害人造成了极大的不公平;

(3)实践中人民法院认定公诉案件的被告无罪的,对于附带民事诉讼的处理各法院做法不一,有的法院认为刑事案件审理已经终结,被告无罪附带民事诉讼即以失去存在基础,应当建议或允许被害人撤诉,另行提起民事诉讼。有的法院则认为依据最高院《刑事诉讼法解释》第一百零一条规定:“人民法院认定公诉案件的被告无罪的,对已经提起的附带民事诉讼,经调解达不成协议的,应当一并做出刑事附带民事判决”。所以不允许被害人撤诉而是一并做出附带民事判决,并且判决自然不会支持被害人的精神损害赔偿请求。由此导致了依不同程序最终导致不同判决的巨大差距;

(4)实践中,被害人为获得精神损害赔偿往往在检察机关提起公诉之前提起民事诉讼,据笔者了解多数法院都受理并支持精神损害赔偿。由于证据都由侦察或公诉机关掌握,被害人在检察机关提起公诉之前提起民事诉讼,在证据的获取方面困难重重。这不仅给被害人造成诉累也造成司法资源的浪费。这显然不符和立法本意,因为立法设置由同一审判组织审理刑事诉讼和刑事附带民事诉讼的本意是节约司法资源,同时弥补被害人举证能力的不足。

3、重打击轻保护,不利于对被害人的保护。我国自古“诸法合体,刑民不分”,历届统治者为维护统治秩序,都主张重典治世,重视刑罚的惩罚功能,而忽略对民事主体的保护。这种重刑轻民思想延续了几千年,最终导致了我国刑事法律发达而民事法律落后的局面。时至今日“重刑轻民”的封建法律思想残余仍然存在,表现形式就是我国刑事立法对精神损害赔偿的否定。

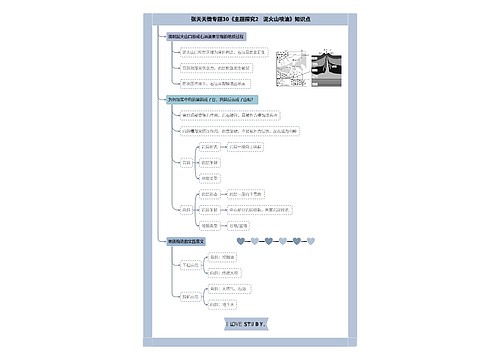

4、强化了刑事责任替代民事责任的错误观念[⑧]。

刑事责任和民事责任不能相互替代,有被害人的犯罪侵害的是双重客体,最深层的是刑法所保护的社会关系,最直接的就是被害人的人身权利和财产权利等。对此法律规定了两种后果,设置两种责任来分别保护不同的客体。罪犯应当承担两种责任,一种是刑事责任,形式就是刑罚;一种是民事责任,形式就是赔偿损失。犯罪是侵权的最严重状态,可以说有些犯罪即构成侵权又构成犯罪,刑事责任的目的在于通过惩治犯罪达到一般预防和教育改造的目的,而侵权责任虽具有惩戒功能,但主要目的在于补偿被害人遭受的损失,具有补偿性和恢复原状性。两者既相互区别又存在目的和功能的趋同性,都是不可或缺的,并且不能相互替代。只有两者互补才能维护社会的安定有序。《民法通则》第110条:“对承担民事责任的公民、法人需要追究行政责任的,应当追究行政责任;构成犯罪的,对公民、法人的法定代表人应当追究刑事责任。”这说明当一个行为既构成犯罪又构成侵权时,行为人须负两种责任,不能因为已经承担了刑事责任而免除其民事责任,也不能因为其已经承担了侵权责任而免除刑事责任[⑨]。需要说明的是《民法通则》是在《刑法》和《刑事诉讼法》之后制定的,根据后法优先于前法的原则,《民法通则》第110条应优先适用。

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商