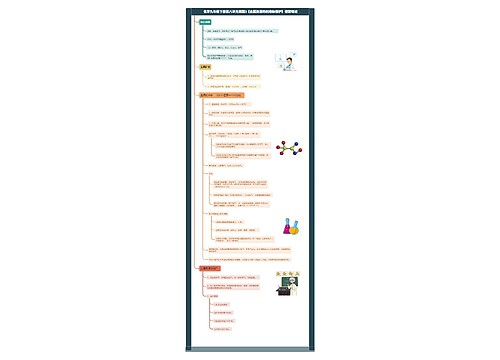

人格权制度历史沿革考(下)思维导图

三、人格权制度在西方国家立法中的确立

树图思维导图提供 人格权制度历史沿革考(下) 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 人格权制度历史沿革考(下) 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ffda65051f562bc75a85ea5219ab8205

思维导图大纲

人格权制度历史沿革考(下)思维导图模板大纲

(一) 《瑞士民法典》做了什么?

由上可见, 自法国人雨果·多诺创立人格权制度的实质后, 对这一制度加以发展一直是德国学者垄断性的工作, 但《德国民法典》除了一些零星的规定——例如关于姓名权的规定——未确立系统的人格权制度, 这是因为以古斯塔夫·胡果为代表的主流学者认为, 对人就自身拥有的权利进行保护是公法的任务。此说为《德国民法典》所采用, 故它采取了民法以保护具有财产价值的利益为己任,公法以保护精神利益为己任的立场。 [1]

在把人格权保护制度的确立归之于1907年的《瑞士民法典》上, 众口一词, 尚未见任何别的说法。实际上这是一个误读。该民法典在“人格法”的大标题(第一编第一章第一节) 下规定所谓的人格权。这里的“人格”并非自然人对其自身的精神要素享有的权利, 而是表现为权利能力和行为能力的主体资格, 所以, 接下来的被众人归结为现代系统的人格权制度之创立规范群的“人格的保护”目(第二目) 不过是关于保护主体资格的规定, 所以在这里看到“权利能力及行为能力不得放弃” (第27条第1款) 这样的规定就不会觉得奇怪了。然后出现了类似人格权的规定: “任何人不得让与其自由, 或在限制行使自由时损害法律及道德”(第27条第2款) , 实际上, 此款也是秉承罗马法把自由人身份当作人格(《瑞士民法典》把它转化成权利能力和行为能力的术语) 之享有前提的传统宣称, 即既然两种能力不得放弃, 作为它们前提的自由人身份亦不得放弃。由于这里的自由与作为人格权一个种类的自由权偶合, 吸引不明就里的人们把第二目的规定看作现代的人格权制度的确立。

实际上, 该目中真正的人格权规定是第29条和第30条关于姓名权的规定。这是最早在立法中得到规定的人格权。在1810年的《奥地利民法典》第43条中就得到了规定 [2], 在1900年的《德国民法典》第12条中也得到了规定。由此可以说, 《瑞士民法典》除了偶然地引起了把自由作为一种人格权规定的误解外, 在人格权制度上与在它之前的诸民法典相比无甚新意。不过, 主体资格意义上的人格毕竟以作为人格权之一种的自由权为基础, 《瑞士民法典》的贡献似乎是以立法的方式肯认了具有同样词素的两种权利之间的依托关系。更有甚者, 其第28条规定了不法侵害人格时的诉讼救济手段。从上下文来看, 此条所谓的“不法侵害人格”不过是侵害某人的自由权。但通过目的性扩张, 可以把侵害人格解释成侵害其他一切人格权。于是, 以这个第28条为基床, 立法者不断增加关于侵害人格权之救济的规定。具体而言, 1983年为该条增加了a、b、c、d、e、f、g、h、i、k、l共11个附条,于1985年生效, 形成了人格权的救济体系。严格说来, 当今确实存在于《瑞士民法典》中的一般的人格权制度不是在1907年创立的, 而是在1983年创立的。

可以说, 《瑞士民法典》开创了一个人格与人格权混杂的体系。人格权曾经与亲属法和知识产权法搭伙, 现在与人格法搭伙了。尽管这种安排透露出的人格以一定的人格权为基础的认识很有道理,甚至与把名誉设定为人格基础之一的立法者安排形成呼应关系, 但仍然见证了人格权制度的依附性:不是挂靠这, 就是挂靠那, 反正独立不起来。

(二) 人格权挂靠人格法

《瑞士民法典》的上述安排成为一个模式, 影响了二战后新法国民法典的学者建议稿。1945年,为二战中的失败所震动, 在昂利·加比唐法国法律文化协会的倡议下, 建立了由12位教授、法官、律师和公证人组成的民法典改革委员会重订法国的民法典。这也是为了与年轻的、影响日益扩大的《德国民法典》竞争, 向世人展示法国人的聪明才智。 [3]该委员会一直工作到1960年。其工作成果为《民法典学者建议稿》(Avant - Projet de Code Civil) 。其第一编第一题第一章的标题就是“人格权” (Droits de la Personalite) 。但此人格权为人格与人格权的混合物, 故其17个条文(从第148条到第165条) 一分两半, 一部分用来规定人格, 例如第148条规定: “人自其出生直到其死亡都是权利主体”, 这显然是关于权利能力的起止时间的规定; 一部分用来规定人格权, 例如第151 条规定:“某人处分其身体的全部或部分的行为, 只要在处分人死亡前接受执行, 且会对人的身体的完整导致严重的和确定的损害, 禁止之”。这显然是关于作为人格权的身体权的规定。这样的二合制的人格权制度是瑞士人恩斯特·罗根( Ernest Roguin) 带到法国, 由法国学者阿尔方斯·布瓦斯泰尔(Alphonse Boistel) 在本国推广的。 [4]尽管是学习, 还是有一定的发展。瑞士蓝本主张的人格权与人格的支撑关系来自古老的罗马法的身份与人格的关系理论, 法国文本表现的支撑人格的人格权类型就较有时代气息了。如上所见, 身体权已被增列为这样的人格权的一种, 而且还增列了时髦的拒绝医疗权(第153条) , 病人权利型的人格权终于浮出水面。

(三) 人格权在《埃塞俄比亚民法典》中的独立地位

不过就在几年后, 把人格与人格权混杂的理论错误就由法国人本身纠正了。1954年, 法国著名的比较法学家勒内·达维德受埃塞俄比亚政府邀请为该国起草一部民法典。达维德在4年后完成了委托。1960年5月5日, 民法典颁布, 其中把人格与人格权区分开来, 两者同属于第一编第一题第一章(标题是“人格与内在于人格的权利”) , 但前者被安排在第一节, 规定的是地道的权利能力的起止问题; 后者被安排在第二节, 规定的是地道的“内在于人格的权利”, 包括住所权、思想自由权、宗教信仰自由权、行动自由权、人身完整权、肖像权等广泛的人格权, 病人型的拒绝检查与医疗权也出现了, 具有法国特色的葬礼决定权也出现了(这种权利在法国二战后的《民法典学者建议稿》第158条中也有规定) 。考虑到姓名权在历来的民法典编纂传统中资格最老, 达维德把它专章规定, 由此, 它成为一种“外在于人格”的人格权。至此, 人格权终于在立法上获得独立。我们现在习惯的人格权理论就是以这样的独立为出发点的。

(四) 人格权在《纽约民法典草案》中的独立地位

事实上, 如果我们把眼光投射到大陆法系以外, 就会发现这样的独立更早地于1862年的《纽约民法典草案》中发生了, 其第20条规定了一般人格权: “除享有《政治法典》中规定或提及的人格权外, 在法律规定的条件和限制内, 人人还享有人身不受监禁、伤害和胁迫以及名誉和家庭关系不受侵害的权利。”它体现了其作者对人格权的公私双重属性的理解。一方面, 有公法性的人格权, 这部分内容在相当于宪法的《政治法典》中规定。这样的人格权实际上是人格, 《纽约民法典草案》的作者把它放到相当于宪法的《政治法典》中去规定, 在大陆法系国家, 人们是把它放在民法典中规定的; 另一方面, 有私法性的人格权, 它们在民法典中得到规定, 包括名誉权、人身自由权、身体完整权、家庭关系不受侵害权等类型, 这已是对私法性人格权的比较完善的规定了。它们并不依附于人格得到规定, 而是作为其自身得到规定, 因此说人格权在《纽约民法典草案》中是一项独立的制度。

可惜它是一个未变成法律的草案, 所以它在这方面的表现不能作为人格权在立法中确立的证据。但是, 《纽约民法典草案》于1872年被加利福尼亚州采用, 成了该州的民法典。其中, 《纽约民法典草案》式的一般人格权规定在其第一编第43条中被保留下来, 因此可以说, 《加利福尼亚民法典》比《埃塞俄比亚民法典》更早实现了人格权的独立。

(五) 人格权在其他新近民法典中的独立地位

错误和混淆一旦得到克服, 人们就不愿再重复它们。1967年的新《葡萄牙民法典》严格区分了人格与人格权。其第一编第二题第一分题第一章第一节规定了自然人的人格与权利能力; 第二节规定了人格权, 其中包括姓名权。1991年的《魁北克民法典》也严格区分了人格与人格权。与《埃塞俄比亚民法典》一样, 其第一编第一题规定人格。不过, 这里的人格并不像《瑞士民法典》一样既包括权利能力, 又包括行为能力。确实, 权利能力涉及到自然人的归属问题, 行为能力涉及到自然人的理智状况问题。如果说权利能力代表着一个价值判断, 则行为能力顶多是一个事实判断, 因此, 《瑞士民法典》把行为能力纳入人格确实是个错误; 《魁北克民法典》的第一编第二题规定人格权, 把人身完整权、子女的权利、名誉与私生活权、死后身体受尊重权等人格利益制定法化, 尽管如此, 仍按照传统把姓名权单列于第三题第一章(这似乎暗示了姓名权的非人格权性质) 。由于第一题排除了行为能力, 所以第三题规定了这种能力。通过这一观察我们可以认为, 《魁北克民法典》在一定程度上巩固了人格权制度的独立。

2002年的新《巴西民法典》延续了《埃塞俄比亚民法典》、《葡萄牙民法典》和《魁北克民法典》取得的区分人格与人格权的理论成就, 其第一编第一题第一章规定人格和能力; 第二章规定人格权, 该章用11条(从第11条到第21条) 规定了人格权的特性、人格权的保护以及一些具体的人格权, 如身体权(第14条) 、姓名权(第16条——第19条) 、肖像权(第20条) 、私生活权(第21条) 。以上为关于普通人格权的规定; 第15 条还从病人的人格权的角度规定了拒绝医疗权。新《巴西民法典》的贡献是把姓名权纳入到了人格权的体系中。这是同样区分人格与人格权的阿根廷1998年《民商合一的民法典草案》没有做到的, 该草案设专章规定人格权, 但把姓名问题放在独立的章加予规定。

四、人格权制度在中国的发展

(一) 《民国民法典》

中国人格权制度的发展在国际大背景下进行。1928年的《民国民法典》在人格权问题上继受了瑞士的制度, 在“自然人”的标题下规定人格(用的是权利能力和行为能力的名义) 和人格权, 规定了自由权和姓名权两种人格权, 并规定了人格权的诉讼保护方法。这是中国对产生于西洋的人格权制度的正式立法继受。受制于当时的历史条件, 《民国民法典》对人格和人格权的混杂不值得称道,但它把人格权与所谓的身份权区分开来, 比较符合国际潮流。

(二) 人格权的受忽略期

中国对前苏联民法理论的依赖导致人格权制度的独立性丧失, 从属于唤作人身权的更大制度。中国的民法调整对象理论采纳前苏联的理论, 按照该理论, 民法调整“由于利用商品货币形式而引起的财产关系, 以及与财产关系有关的人身非财产关系” [5](1961年的《苏联民事立法纲要》第1条的规定) 。“与财产关系有关的人身非财产关系”即知识产权关系, 其对立面是“与财产关系无关的人身非财产关系”, 即涉及到自然人和法人的名誉和尊严、自然人的肖像、通讯秘密的关系, [6]也就是人格权关系。基于物文主义的民法观, 苏联的立法者认为它不归民法调整。但苏联学者不甘心这种结果, 就民法是否调整人格权关系产生了争论。赞成派对第1条作扩张解释, 认为与财产无关的人身非财产关系亦为民法的调整对象。为了支撑这种对立法的曲解, 法学家要么为这类关系受民法调整的可能性设定了在这些关系中包含的利益被侵犯的条件, 此时, 由于损害赔偿的成立, 这种关系转化为财产关系 [7]; 要么把这种关系受民法调整的可能性设定为以法律有明文规定为条件。 [8]

上述民法调整对象理论在上个世纪50年代为我国完全继受。1958年出版的我国第一部民法教科书完全从财产法的民法观出发定义民法的调整对象: “民法除了主要调整财产关系以外, 还附带调整一定的人身非财产关系”。 [9]受调整的人身非财产关系是“因发明、著作发生的关系”。 [10]至于与财产无关的人身财产关系中存在的人身非财产权, 则“限于篇幅, 不准备专门加以探讨” [11] 。

(三) 人格权的确立期

前苏联学者把与财产关系无关的人身非财产关系解释进民法调整对象内的尝试影响了中国学者。

佟柔教授在改革开放后的第一部统编民法教材《民法原理》中把人身关系定义为“没有财产内容而具有人身属性的社会关系”。佟教授把这种人身关系的内容描述为生命、健康、姓名、荣誉等权利,以及著作权、发现权、发明权等与人的姓名、荣誉直接联系、不可转让的权利。他还认为, 人身关系虽然没有财产内容, 但可以成为财产关系的前提, 例如知识产权的拥有者可以获得报酬。 [12]这样, 我国的新人身关系定义已经比苏联的定义进步了: 在苏联被排在第二位、被学者勉强塞进去的具体人格权关系在我国成了人身关系的第一项内容, 过去居第一位的知识产权拥有者的身份关系被挤到了第二位。无论根据保护人权的思想还是根据两种关系的发生频率, 这种安排都比前苏联的合理。不过, 把苏联只包括人格关系的一类关系翻译成“人身关系”, 译者在文本的“人”的因素(即人格) 上增加了“身”的因素(指家庭关系) , 为后来的这方面理论的发展带来了曲折。

在佟柔教授创立的新人身关系定义的基础上, 1986年诞生的《民法通则》第2条规定: 中华人民共和国民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系。尽管该条犯了“物头人尾”的物文主义错误, 也与《民法通则》自身先调整人身关系, 后调整财产关系的实际做法矛盾, 但它毕竟承认了民法对佟柔教授意义上的人身关系的调整。作为调整这种人身关系的例证, 《民法通则》第五章第四节专门规定了人身权, 把生命健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、婚姻自主权、社会弱者(老人、母亲、儿童、残疾人) 权、男女平等权制定法化, 奠定了我国的人格权制度。但在《民法通则》的这一部分, 基于错误的翻译, 人格权和家庭权意义上的身份权一并规定, 因此放弃了在许多国家已取得的人格权制度的独立, 不可谓不可惜。尽管如此, 这样的立法规定仍反映了当时人们对“文革”中人格权遭受摧残的历史的反思及其追求人权保护的意识。

(四) 人格权的高度发展期

《民法通则》颁布后, 人身权的研究逐渐成为热点。其发展过程可以这样描述: 受立法体例的影响, 早期的作品研究人身权的很多, 把这种权利解释为包含人格权和身份权两个方面, 后期的作品研究人格权的很多。可能意识到翻译的错误带来的曲折, 也可能出于认识到身份在很多情形不是一种权利, 而是一种负担, 并且由于意识到不仅在家庭关系中存在身份, 而且在家庭关系外也存在身份, 这些著作的作者只研究单纯的人格权。到了最近的一次民法典起草热潮, 在3大民法典草案 [13]中, 就只有关于人格权的专门结构单元规定而无关于人身权的这样规定了。在人格权问题专家王利明教授的坚持和推动下, 2002年出台的官方的民法典草案设人格权专编, 规定了7种人格权。这在世界民法典编纂史上是个创举。《绿色民法典草案》尽管未设人格权专编, 但对各种人格权作了最详尽的规定。

无论在人格权的学术研究还是立法草案上, 我国已成为一个大国。

五、结论

人格权的保护是与人类社会共始终的现象, 这是人的社会性动物的事理之性质使然。把人格权的保护说成是现代社会进步的成果, 未免有过度忽视大量手边资料之嫌。但现代人格权保护与古代人格权保护之间存在差别: 前者允许人格利益的负载者与人格利益的享有者之间的脱离, 后者不允许如此, 所以形成了在每个人身上人格利益与人格权合一的局面。关于作为立法制度的人格权的历史, 可以这么说: 独立的人格权制度的确立不是在1907 年《瑞士民法典》里完成的, 而是在1960 年的《埃塞俄比亚民法典》中完成的, 只是人们由于各种原因没有看到这部民法典的贡献而已。人们完成对人格权制度的正确认识经历了漫长的曲折的过程, 即使是一些高明的学者, 一些著名的法典, 也会在人格权与其他制度的关系的认识上发生错误。独立的人格权制度长期得不到确立与物文主义的民法观有关。按照这种观点, 民法是市场经济的基本法, 它对于人的保护的功能和社会组织功能被忽略甚至抹杀。二战中法西斯主义戕害人类的惨痛教训无疑刺激了人格权制度在战后的建立和完善。一旦完成这一过程, 民法的形象就会改观: 它首先是保护人和组织社会的法, 其次才是调整经济关系的法。在人格权问题上, 中国已成为学术研究和立法上的大国, 这是我们应该感到自豪的。

引用法条

[1]《中华人民共和国民法通则》 第二条

上海工商

上海工商