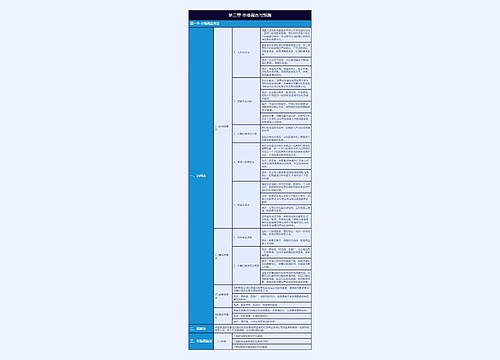

回首企业并购中的“蛇吞象”思维导图

走出去,是今年中国企业界最响亮的口号。在这种现象和气氛的烘托下,今年也许又可称之为“并购年”。而之前称之为“并购年”年份的是2004年和2005年。在这两年里,中国企业做出了两举改变全球产业格局的举措。

树图思维导图提供 回首企业并购中的“蛇吞象” 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 回首企业并购中的“蛇吞象” 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6f43bccf6396daf3c0729ccb0e3a3769

思维导图大纲

回首企业并购中的“蛇吞象”思维导图模板大纲

为此,中国多数财经\管理类媒体都对此做了专题,如《抄底华尔街》,其描述的是中国企业,在华尔街股市低迷时,高调般的去参股或收购华尔街金融机构;《“买下”香港》,这是某财经.管理类杂志最近才出品的专题,它的内容基本也同《抄底华尔街》如出一辙,描述的同样是中国企业,纷至踏入香港,大手笔地将知名港企收入囊中。

第一举,是2004年7月,TCL变相收购汤姆逊彩电事业部,组建了全球最大的彩电制造企业——TTE。当时,李东生信心满怀,异常激动,因为按照他的设想,TCL这艘国内彩电航母将会在世界的彩电行业中,举足轻重。但事不凑巧,两年后,《中国企业家》杂志做了一期封面故事,标题为“TCL持久战”。在将近两年的时间内,掌门人的李东生经历了炼狱般的考验。通过收购而组建的全球最大彩电制造企业,不仅未能所愿,甚至已经打乱了国内企业的发展布局。“持久战”成为了李东生当时惟一的选择。

第二举,是2004年12月8日。同是国内PC机航母的联想,以12.5亿美元高价收购了IBM的PC机业务。这是一次堂堂正正的收购,这一次收购使联想在PC机领域迅速由全球第九的地位,跃升至全球第三,国人为之骄傲,国际为之侧目。由于准备充分,环境优越,收购后的联想,并没有遭遇TCL式的困局,“Lenovel”标志闪耀全球。

第二举,时间步入至2005年,并购化的热潮仍在延续。2005年5月,明基再步联想后尘,高调收购西门子手机业务。只是明基不同于联想的是,其不仅未花一分钱,反而得到了西门子2.5亿欧元的倒贴、5000万欧元购买明基股份的优惠。看似完美,但很不幸,明基遭遇了联想式困局。2006年12月8日,明基掌门人李焜耀现身中国内地,向媒体承认,自收购西门子手机部门以来,明基已亏损8亿欧元,收购决定“已被证明失败”。

三举并购化的举措,至今都令人侧目和激动。因为这三举并购,并非传统意义上的国际化并购,上演的是并购的高级阶段——“蛇吞象”。

进入至2008年,中国又步入了“并购年”,在中国企业又开始跃跃欲试般地踏上了国际化的征途中,海尔又如耀眼明珠般,迎难而上,将收购GE的家电事业部,续演第四处“蛇吞象”。

这一出“蛇吞象”又将怎样上演呢?也许就现有的环境来讲,谁都无法定论。但在前程未卜,风险与机遇交加已成事实面前,我们需要的可能是并购化潮流中冷静,在冷静中回首过往的经验和教训。

TCL——汤姆逊篇

2004年7月,相隔现在已些许久远。但在这个月里所发生的事情,还在困扰或影响着TCL的发展。

那一年的那一个月,相对于TCL,乃至整个中国企业界来说,这是一段值得记忆的时光。鲜艳的五星红旗在汤姆逊欧洲总部徐徐升起,并伴着微风飘扬,全球最大的彩电生产企业TTE(TCL-THOMSON合资公司)终于成立了。面对此刻,年已不惑的TCL掌门人李东生潸然泪下,“那种内心的冲动,那种民族自豪感不可避免。”因为这是有史以来,中国企业首次通过海外合作来改变全球产业的格局。

在TCL的发展上,李东生一直都秉承着“大不一定强,但不大一定不强”的理念。所以,当TCL在国内市场已较具规模时,李东生就开始策划着漂洋过海的旅程。2002年10月,TCL花费820万欧元收购了德国破产彩电厂施耐德,2003年初又买下美国彩电销售商高威达公司,但由于收购企业的品牌、实力、技术以及销售网络等多种因素,李东生对此并不满足。而是继续用着鹰一般锐利的眼睛,搜索着TCL远洋航行的着陆点。

这或许满足了李东生造全球最大彩电生产企业的梦想。但很多人也为李东生捏一把汗。因为根据汤姆逊2003年度业绩报告显示,其彩电和DVD等电子事业共亏损了1.2亿欧元,过去两年的亏损总额已达到了2.61亿欧元,而按照TCL集团“2003年报”显示,TCL全年净利润只有5.71亿元人民币,这也就是说李东生如果不能使TTE在较短时间内赢利的话,TCL将会面临着由国际化前驱变成先烈的风险。不过,李东生对此充满信心,“我可以很负责任地说,18个后TTE能赢利。”

然而,接下来的事情,显然事与愿违。在18个月期限还未到期时,李东生就遇到了很多棘手的工作。由于当时谈判略显仓促,合资成立的TTE并没有获得汤姆逊的电视销售渠道,这对新公司的市场拓展带来了很多不便。此外,还有人员问题,这也是TCL没有想到。当时TCL就面临着“裁人裁不动,招人招不到”的尴尬。一方面,由于彩电业在欧洲属于夕阳行业,很多年轻人都不愿意进来,而另一方面,由于法律约束,五十来岁的人一裁就须一次性支付9年的年薪,这对合资公司来说,根本就无法承担。所以,当时,TCL自己的经理人在英语都没学好的前提下就被派往了海外前线。更致命的是由于市场判断失误,平板电视在一两年内开始取代CRT彩电,成为市场的主流,这就意味着通过与汤姆逊合作而获取CRT彩电霸主的地位,已经变得毫无意义。

在这种背景下,盈利自然是难上加难。2005年,TCL在国内是一片赢利之声,但TTE的实际亏损却超过了7000万欧元。2006年8月30日,据当时所承诺的18个月赢利已过大半年,TCL集团发布2006年半年度财报,财报显示,TCL上半年利润亏损7.38亿元人民币,亏损同比增加近6.5%。对此,李东生无奈地表示:“主要是TCL多媒体(TMT)欧洲彩电业务和欧洲市场本身亏损所致。”

扬帆起航的环球之旅在磕磕碰碰中前行,李东生在这次磕碰中经历了炼狱般的考验。

联想——IBM篇

“世事难料!”在中国企业界,也许柳传志最适合说这句话。

20多年前的一天,40多岁的柳传志特意穿上父亲赠送的一套老式西装,前往参加IBMPC代理商会议。这是柳传志第一次参加这样的会议,当时他就坐在会议室的最后一排,默默地听着其他代理商激扬文字、口若悬河。因为那时的联想,还只是中关村众多国外品牌代理商中毫不起眼的一个而已。哪怕就是一个代理商会议,柳传志也需要谨慎地走好每一步。

弹指一挥间,20多年过去了,戏剧性的故事发生了。2004年12月8日,曾在代理商会议上不敢出大气的联想掌门人,大气出手,以12.5亿美元高价收购了IBM全部PC机业务,成立新联想。

联想这一次收购的目的基本也是与TCL一样:借IBM的品牌、技术和销售网络,实现企业的国际化的扩张。因为当时的联想已经成长为中国独占30%市场份额、亚洲第一、世界第九的电脑制造商。但由于市场准入等问题,联想的扩张更多只是在国内,所以,此时的他也希望借国外的电脑品牌,打入国际市场。事与巧合,IBM由于发展战略的调整,急需卖掉PC机业务,以适应调整后的企业发展战略需要。

在双方都有需求的影响下,IBM与联想的掌门人很快就坐在谈判桌的两端。不过,此次的并购谈判并不顺利。据知情人士透露,双方的谈判几乎曾遭遇过中途夭折,这主要是因为IBM的PC业务还未完全到日薄西山的时刻。但经过时任IBM首席执行官的再三权衡,IBM的PC业务最终还是决定卖掉。历经13个月的风雨,联想与IBMPC业务的并购案最终尘埃落定。

事情进展的结果很快印证了这种观点。美国东部时间12月8日16点,在联想收购IBMPC业务信息传出之后,IBM股价应声上涨0.55美元。而新联想也在成立的100天纪念日时,实现了首度盈利。随后联想借助IBM的品牌优势,相继在国内、国外推出了多款高端笔记本,联想与IBM的协同效应开始逐步显现出来。

事后,对于联想并购所取得的成绩,有分析人士就指出,这主要还是在于联想自身的努力和机遇优势。在并购IBMPC业务之前,联想在运作管理上就已基本实现了国际化,2000年便聘请麦肯锡为公司的咨询顾问,进行ERP推广。并购开始正式谈判之前,联想首先便聘请为美林政权为收购顾问,然后,又利用竞争对手较少的优势,对联想掌控IBMPC业务成功的可能性以及IBM运营PC业务亏损现状作了全面的评估的分析。而且,即使成功收购之后,联想在人员管理上也有其成功的一笔,那就大量使用外籍人士进入高级管理层,此举有效地解决了本土企业国际化的人才困境。

不过,令人忧虑的是,尽管新联想在短期内实现内盈利,但联想仍面临着诸多的挑战。2007年4月,联想对外公布了并购IBMPC机业务的第二次裁员计划,裁员规模为全球员工的5%。对此,有些投行认为这是联想并购不成功的表现,联想并未在海外市场形成一种很强的品牌效应。市场战略前景的不明朗也成为人们诟病的对象。

宏基——西门子篇

2006年10月17日,腾讯科技频道制作了一期封面话题,主角是明基与西门子,话题内容是二者之间艰难的“婚姻”。

如果将二者之间的事情放在话题出版的前一年讨论,想必谁都不会用“艰难”二字来形容,因为大家普遍看好二者的“婚姻”,认为这是一桩“金玉良缘”的事情。

2005年6月7日,当明基宣布以不花钱,西门子还“倒贴钱”的方式收购西门子手机事业部时,外界曾一度质疑,“真有这么好的事?!”光从交易本身的角度来看,这对明基来说是很划算的。明基董事长李焜耀也持非常乐观的态度,他表示,这项合并具有互补、双赢的效果,合并后的明基将会一跃而成为全球第四大手机品牌。雄心勃勃的他甚至算好了扭亏为盈的时间表,“预计在2006年手机事业就可以达到转亏为盈的目标。”这是李焜耀当时的豪言。

而事实上,在明基正式收购之前,西门子手机业务已经出现了严重的亏损。2004年财政年度,西门子手机业务亏损1.52亿欧元,在2005年财政年度前两个季度中,亏损更是创造了2.81亿元的新高。所以,在收购之前,外界普遍认为这是一个“烫手的山芋”和沉重的包袱,但明基管理层则不认为,“这个包袱里装满了金子和银子。”因为当时的明基也处于十分尴尬和瓶颈的地位,一方面规模化的“代工”方式使明基在“代工”领域名声显赫,但另一方面由于缺少自主品牌的培养,尽管明基已经变“大”,但无论是核心技术、专利技术,还是品牌知名度,明基仍然很“小”。通过收购西门子这样一个全球性的品牌,此举不仅有利于为明基欧洲市场的扩张铺平道路,而且也有利于明基搭上西门子这辆品牌航母,迅速扩大其品牌知名度,拉动液晶显示器、笔记本电脑等一连串产品的销售。

如果说这样的机遇还不够吸引人,那么西门子给出的优惠,无疑是这桩“婚姻”被看好的关键信息。根据双方协议,自2005年10月1日起的18个月内,明基可以使用Siemens品牌商标进行手机产品的行销。此外,在卖掉“世界第四”这个手机品牌的同时,西门子还倒贴了总值3亿欧元的“嫁妆”,其中2.5亿欧元是专利开发和品牌推广费用,0.5亿欧元是西门子以现金的方式购买明基的股份。豪华般的“嫁妆”阵容赚足了企业界和媒体界的眼球,而明基管理层更是分外看好这起收购,乐此不疲地在全球的重要市场据点举行新闻发布会。

但接下来的事情,很出人意外的发生了转折。2006年9月28日,历经正式收购西门子手机业务还隔三天,明基电通股份有限公司突然在台北发布董事会决议,自即日起,明基电通将不再继续投资明基德国手机公司,并向当地法院申请无力清偿的保护。消息发布之后,顿时在德国引起了轰动,3000名即将工作不保的明基德国员工走上街头,举行了大规模的游行示威,甚至还引起了德国政界的高度重视。而面对明基的举措,西门子也以协议为要挟,声称要与明基对簿公堂。

实际上,这也是明基无奈的举措。自从接手西门子手机业务以来,明基并未从根本上改变老东家旧有的管理模式,而是在品牌、研发等方面进行了简单的继续和传承。此外,在富余员工的整合上,明基也受制于德国强大工会的阻力,这是明基所没有预料的。重重的决策失误和压力,加剧了明基德国公司的亏损,2005年10月4日,据媒体报道,明基移动累积亏损金额已经达到了8.4亿欧元,超出了明基的承受能力以及心理预期。

在扭亏无望的情况下,2006年12月8日,明基掌门人李焜耀现身中国内地,首度向媒体表态:明基收购西门子手机业务已被证明失败。随后,多米若骨牌效应迅速产生,明基全球手机业务出现“雪崩”式下滑,明基全球各地的工厂及分公司的资金回笼和运营陷入停滞状态。

一桩看似完美的“婚姻”就这样“艰难”的结局?!

企业并购中的三根柱子

走出去,是毋庸置疑的选择。这就好比李东生的经营哲学一样:强不一定大,但不强一定不大。中国企业如果长久性地蛰伏在国内市场,不去国际市场上刀光剑影地厮杀,那么中国企业就难以从根本上造就一批蛮声国际的知名企业。因为,当我们不能走出去的时候,我们也就缺少了达成这个目标的土壤。

但走出去了,演上一出“蛇吞象”,是否就意味着成为了国际知名企业了?答案当然不是。无论是已坦诚宣告并购失败的TCL与明基,还是现今仍在大力整合中的联想,他们的处境都告诉我们,走出去也许会强大,这样会离国际知名企业的目标很近;但走出去了,同样也会不强大,甚至还有可能削弱原有的实力和竞争优势。

个中的原因就在于企业是否准备好了并购所需要的三根柱子.

第一根柱子是人才储备。TCL与联想并购后的迥然差异给我们上了这一课。当时的TCL不顾自身的国际化人才储备,盲目进行海外扩张,结果当新组建的合资公司正式运转时,其才幡然意识到自己人才的紧缺,最后闹得连英语都不熟练的人才被拉上了国际前线。而联想在开始收购之前,就实行了一些国际化的举措,国际化人才的储备也较显充足,最后,再加上善用外籍高管人才,这些举措就有利地化解了联想收购后的人才紧缺危机。所以,从这种差异中,我们就可以看出,企业在进行国际化扩张,尤其是开展并购时,务必要审视一下自己的人才储备。如果当这种储备不是很充足,企业就需要谨慎了,因为当这个柱子缺失或不稳时,整个并购所形成的企业大厦将会轰然倒塌。

第三根柱子是法律环境的适应能力。全国人大法律委员会副主任蒋黔贵就曾指出,尽管我们的法律在不断完善,法治化的环境也在逐步成熟,但当中国企业走出国门,进入法律机制比较健全、维权意识较强的环境时,对所在国法律环境了解的程度不足以及法律环境适应能力的不足已经成为中国企业展开国际并购的额外风险。而贝可.麦坚时国际律师事务所葛向阳也介绍到,“企业在收购外国公司时应当首先了解一些法律方面的首要事项。”事实上,TCL在新组建的合资公司中,“招人招不到,裁人裁不动”的处境就印证了这方面的观点。当然,这也就从一个侧面说明了,当中国企业开始实行跨国并购时,首先需要了解被收购公司所在国的法律环境,其次,还需要评估自己能否适应这种法律环境。假如事先不作了解,贸然行动,企业将会面临很被动的管理风险。

也许,企业在国际化并购中要注意的问题还有很多,但毋庸置疑的一点是,走出是没有错的。中国企业需要的并不是杞人忧天式思索,而是考虑如何使自己在跨国并购中由稚嫩走向成熟,由自卑、胆怯到挺起胸膛和身板,轻车驾熟般地掌控好跨国并购这艘远洋航船。

只有此时,大了才会强。

相关思维导图模板

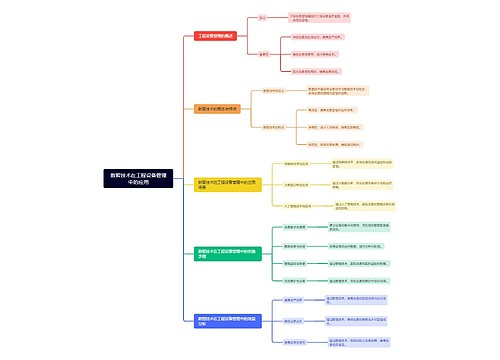

树图思维导图提供 数智技术在工程设备管理中的应用 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 数智技术在工程设备管理中的应用 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

树图思维导图提供 超声影像组学在乳腺癌诊断中的应用研究 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 超声影像组学在乳腺癌诊断中的应用研究 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5b1fbecb46a08562018b57bc72f74924

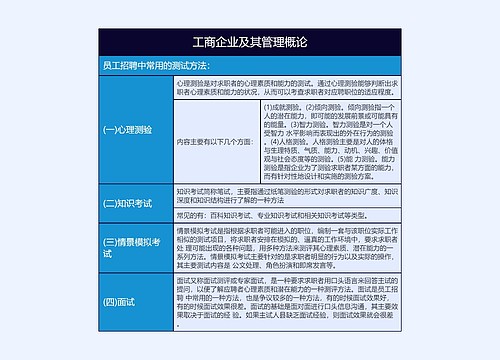

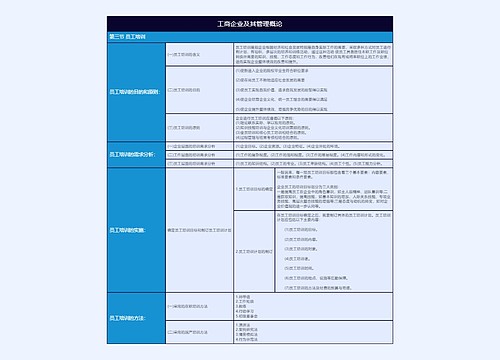

上海工商

上海工商