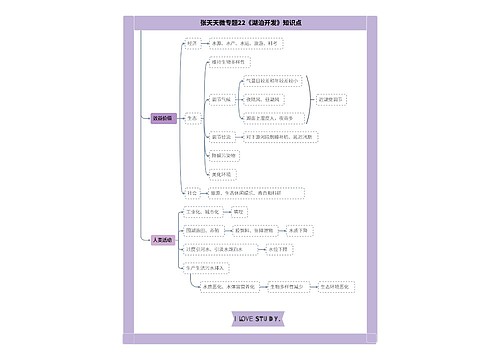

工伤认定行政案件存在的若干问题及对策思考思维导图

近年来,随着市场经济的发展,到各类企业务工的人员增多,因务工人员的伤亡问题不服劳动保障行政部门工伤认定的行政诉讼案件也呈上升趋势。由于目前对工伤认定问题仅有国务院颁布的《工伤保险条例》作为依据,而其规定较为原则、抽象,缺乏一定的操作性,不能适应日益复杂的工伤认定司法审查的需要,给劳动保障行政部门对工伤事故的处理和法院对工伤案件的审理造成了混乱和不协调,也一定程度上阻却了伤亡职工的权利救济。为最大限度地保护伤亡职工的合法权益,及时、有效地实现伤亡职工的权利救济,本文试从当前工伤认定行政案件存在的主要问题入手

树图思维导图提供 工伤认定行政案件存在的若干问题及对策思考 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 工伤认定行政案件存在的若干问题及对策思考 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e6df822d05f76e5d4ed440716bcf32f5

思维导图大纲

工伤认定行政案件存在的若干问题及对策思考思维导图模板大纲

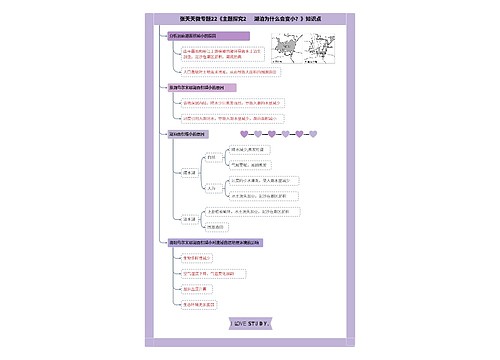

一、审理工伤认定行政案件涉及的主要问题及思考

(一)关于劳动关系主体资格的司法审查问题

在审理工伤认定行政案件时,首先要审查申请工伤认定的主体是否属于《工伤保险条例》的调整范围。根据《工伤保险条例》有关规定,工伤认定的对象必须是中华人民共和国境内各类企业的职工和个体工商户的雇工,这就说明对工伤认定决定不服提起行政诉讼的既可能是工伤职工或其直系亲属,也可能是工伤职工所在用人单位,用人单位只限于境内各类企业和个体工商户。但是审判实践中还存在比较模糊的问题:1、职工退休后返聘原单位工作或在新的单位工作发生伤亡事故是否适用《工伤保险条例》。2、与国家机关、事业单位、社会团体等组织建立劳动关系的职工因公受伤是否属于工伤认定调整的范围。3、没有进行工商登记的用工主体的雇工在工作中受伤是否属于工伤认定调整的范围。4、在租赁、承包关系中,出租、发包人为企业或个体工商户,而承租、承包者为个人时,其雇工在工作中受伤是否属于工伤认定调整的范围等等。在法律尚未作出明确具体的指导性规定之前,笔者认为,审查申请工伤认定的主体应主要掌握以下标准:一是用人单位是否为依法核准登记的各类企业或有雇工的个体工商户,二是职工是否为符合法律、法规规定的劳动者。

(二)关于工伤认定举证责任的分配和认定问题

关于工伤认定行政案件中的举证责任,主要涉及以下两方面问题:一是当事人诉劳动保障行政部门不予受理工伤认定申请的举证责任如何分配;二是对劳动保障行政部门是否依据《工伤保险条例》关于举证责任的规定进行工伤认定的审查。

关于行政机关不作为的举证责任问题,最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第四条第二款有明确规定:即“在起诉被告不作为的案件中,原告应当提供其在行政程序中曾经提出申请的证据材料。但有下列情形的除外:……(二)原告因被告受理申请的登记制度不完备等正当事由不能提供相关证据材料并能够作出合理说明的”。根据上述规定,当事人诉劳动保障行政部门不予受理工伤认定申请的,当事人应当提供相关书面凭证或证明其提出申请的其他材料。但因劳动保障行政部门受理申请的登记制度不完备等正当事由不能提供相关证据材料并能够作出合理说明的,原告不负举证责任。关于对劳动保障行政部门是否依据《工伤保险条例》关于举证责任的规定作工伤认定的司法审查问题,这是审理工伤认定案件的重点之一。因为工伤认定案件中当事人最主要的争议焦点就是职工所受伤害是否因工作造成的。《工伤保险条例》考虑到职工在企业处于弱势地位、举证相对困难的情况,明确将该举证责任分配给用人单位,即第十九条第二款规定:“用人单位不认为是工伤的,用人单位应承担不构成工伤的举证责任”。因此,劳动保障行政部门在进行工伤认定时,如果用人单位否认工伤的,不能强求职工负举证责任,而应由用人单位举证证明伤者是基于其他事由引起的受伤或该项工作不存在引起伤害的危险性,如果举证不能,应认定工伤。

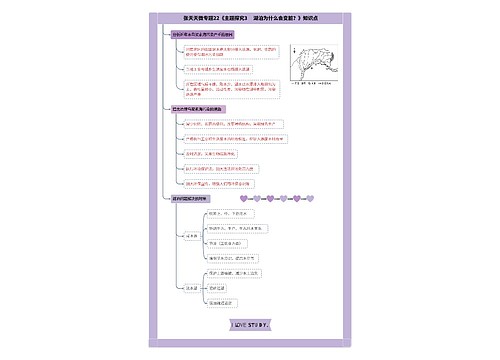

(三) 工伤认定的法律适用问题

1、关于法无明文规定情形的处理。《工伤保险条例》第十四条、十五条列举了十种可认定为工伤或视同工伤的情形,第十六条列举了三种不能作工伤认定的情形。一般来说,绝大多数的职工伤亡情形要么符合第十四条、十五条的肯定性规定,且不在第十六条排除性规定之列,可认定为工伤;要么虽然符合第十四条、十五条的肯定性规定,但在第十六条排除性规定之列,则不认定为工伤;要么不符合第十四条、十五条的肯定性规定,却符合第十六条排除性规定,则亦不认定为工伤。但是,现实生活纷繁复杂,伤亡情形多种多样,《工伤保险条例》所列未能穷尽职工伤亡的各种情形,比如职工在下班途中不小心跌倒摔伤,当其申请工伤认定时,劳动保障行政部门就找不到法律规定的对应之情形,因为该职工的受伤情形既不符合第十四、十五条的肯定性规定,也不属于第十六条的排除情形,那么对该事故究竟作何认定以及适用哪一法律条款就成为困扰行政机关的问题。大多数劳动保障行政部门认为,既然职工的伤亡事故不符合条例第十四、十五条规定的情形,则不论其是否符合第十六条的规定,都应认定为非工伤。另一种观点认为,认定为工伤或认定为非工伤都必须有相应的法律条文来适用,如果职工的伤亡事故既不符合认定为工伤的肯定性规定,也不符合认定为非工伤的排除性规定,那么劳动保障行政部门不妨作出驳回当事人工伤认定申请的处理决定为宜。笔者赞同后一种观点。

2、关于应当认定为工伤或视同工伤的法条理解。《工伤保险条例》第十四条、十五条规定的认定工伤和视同工伤的情形中,工作原因、工作场所、工作时间成为工伤认定条件的三大要素,但由于这些规定过于原则,受伤职工、用人单位以及劳动保障行政部门对此理解不一,乃至法院内部以及不同法院之间对这几个词的法律理解分歧也很大,成为审理工伤认定案件中最难把握同时也是最为关键的问题。笔者认为,职工伤亡情形千变万化,原因也复杂多样,有的是在私自加班过程中受伤,有的是在厕所或去车间的通道上受伤,有的是在自行帮助别人或从事有利于用人单位但并非其职责的事务中受伤等等,如果我们对工作时间、工作场所、工作原因作狭义理解的话,很多伤亡职工将得不到工伤认定和保险救济,这对作为社会弱势群体的他们是很不公平的。

另外,关于职工在上下班途中受到机动车事故伤害是否认定工伤问题,实践中存在两方面问题,一是上下班途中如何理解?笔者认为,上下班途中不应作过于宽泛的理解,应指职工在合理的时间与路线上离开用人单位回到家中或离开家回到用人单位的过程,如果其在中途去了其他地方办理其他事务,而该事务与其工作或回家没有必然联系的话,则该过程就不应认定为上下班途中。比如职工下班后先与朋友聚会或去逛商场购物然后再回家,则其在去与朋友聚会或到商场途中以及之后的回家途中,就不属于上下班途中。当然,如果职工在上班途中先去吃早餐,或下班后顺便买菜回家等等,由于该事务是其日常工作生活的必须要求,而且符合一般常理,应作上下班途中理解。

值得注意的是,本条规定上下班途中受到机动车事故伤害才能认定为工伤,笔者认为只要事故各方当事人中有一方驾驶机动车,则该伤害就属于机动车事故伤害。二是在上下班途中,违反交通管理受到机动车事故伤害的,应否认定为工伤。对此存在两种观点,一种观点认为,职工只有在上下班途中发生的无本人责任的机动车伤害事故的情况下方能认定工伤。另一种观点认为,《工伤保险条例》取消了过去《企业职工工伤保险试行办法》中有关责任因素、上下班路线等条件限制,其立法本意是为了更加充分地保护职工的合法权益,放宽认定工伤的条件。特别是2006年3月1 日实施的《治安处罚法》所规定的违反治安管理的行为中已删除了交通管理部分,如果因职工在机动车事故中负有一定责任而以职工违反治安管理规定为由不予认定工伤则无任何法律、法规的依据。因此,职工在上下班途中受到机动车事故伤害时,无论受到伤害的职工在事故中是否承担责任,依法都应当认定为工伤。

(四)关于工伤认定申请时限的审查问题

根据《工伤保险条例》第十七条规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防止法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日起30日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请;用人单位未按规定提出工伤认定申请的,职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内可以直接向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。如果超出此期限提出工伤认定申请,劳动保障部门一般不予受理。《工伤保险条例》之所以这样规定,可能是参照民法通则关于人身伤害诉讼时效一年的规定,但是,《工伤保险条例》却未同时规定工伤认定时效的延长、中止和中断,使在特殊情况下的伤亡职工丧失工伤认定申请权。如职工本人发生工伤事故后由于技术问题当时未能发现伤害,而是在一年后才被确定伤害,因此丧失工伤认定申请权显然是不公平的。另外,目前一些职工自我保护意识不强,发生事故后往往因用人单位为其支付了医疗费及病休期间的全额工资,而误以为其已享受工伤待遇,后因故与用人单位发生争议才发现并未认定工伤,此时才提出工伤认定申请已超过一年期限。再者,为了更好地保护劳动者合法权益得到充分救济,实践中,劳动保障部门对超期提出的工伤认定申请也有基于正当理由而受理的。对此,下列两种特殊情况下劳动保障部门受理超期申请的人民法院应予支持:一是劳动保障行政部门同意延长申请时限的;二是职工因用人单位承担了医疗费用并支付了病休期间的工资,而误认为已经得到工伤待遇,导致超过申请时限的。

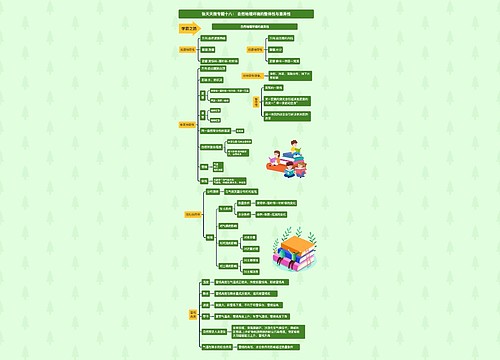

二、几点建议

(一)把握《条例》立法原则,准确作出工伤认定

劳动保障行政部门是工伤认定的职能部门,要想及时、准确、合法地作出工伤认定结论,避免不必要的诉讼案件发生,劳动保障行政部门从事工伤认定的人员在认定过程中,应根据《工伤保险条例》的立法精神对千差万别的工伤情形作出综合判断,具体把握如下原则:

一是应以承担社会责任作为工伤认定的出发点,只要没有证据否定其是工伤,在排除其他非工伤的情形下,就应认定为工伤。不要轻易地把职工推出去。工伤保险从民事责任发展到雇主责任以至目前的社会责任,工伤保险作为一种强制的社会保险之所以能够存在,其承担起社会责任是一个重要原因。

三是对于职工在工作时间和工作场所内受到的伤害,是否属于履行工作职责所致,在工伤认定工作中,应对各方面情况进行综合分析,没有证据否定职工所受到的伤害与履行工作职责有必然联系的,在排除其他非履行工作职责的因素后,应认定为履行工作职责。

(二)发挥法院审判职能,维护职工合法权益

工伤职工或者用人单位不服劳动保障行政部门的工伤决定提起诉讼时,法院公正、高效地审理工伤认定行政案件,对于保护伤亡职工的合法权益,及时实现权利救济就显得尤为重要。在目前对有关工伤认定法律的理解分歧尚未有效地统一和规范之前,笔者认为,对工伤认定行政案件的处理应当把握一个原则,即在没有确凿、充分、明显的证据表明职工的伤亡属于非工伤时,一般应作工伤认定。这样有利于实现社会整体公平,减少不安定因素。当然,在把握这一原则时要注意正确处理两个矛盾:一是正确处理保护弱势群体利益和平等对待用人单位合法权益的矛盾。工伤事故的受害者多为来自贫困地区或农村的务工人员,是一个相对弱势的社会群体,保护他们的合法权益是法院落实司法为民的最好方式。但是,不能因为是弱势群体,就对他们的不合法、不合理要求予以支持或满足,而苛以用人单位过分的责任和义务。二是正确处理行使司法审查职能与支持劳动保障行政部门依法行政的矛盾。由于有关工伤认定的法律规定比较抽象、简单,而大家对法律理解的分歧又较大,不可避免行政机关的结论与法院的认定存在不同。一方面,法院要坚决纠正行政机关的错误认定,另一方面,也要进一步加强与他们的沟通,通过提出司法建议、召开座谈会、联合举办讲座等方式,达成法律理解的一致和案件处理的共识,使司法权与行政权和谐统一,发挥积极的社会功效,充分保护伤亡职工的合法权益。

(三)完善有关法律规定,统一工伤认定标准

引用法条

[1]《中华人民共和国治安管理处罚法》

[2]《工伤保险条例》

[3]《工伤保险条例》

[4]《工伤保险条例》

[5]《工伤保险条例》

[6]《工伤保险条例》 第六十二条

[7]《企业职工工伤保险试行办法》

[8]《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》 第四条

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商