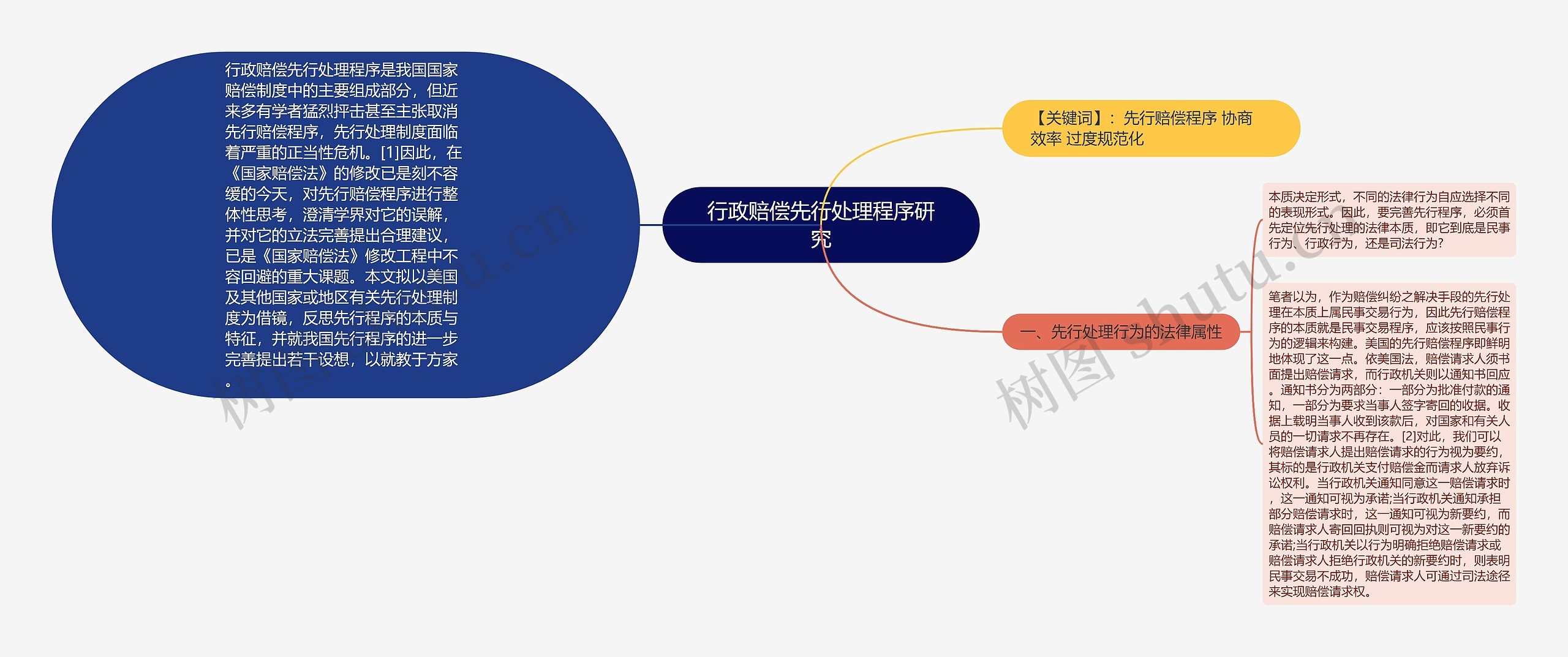

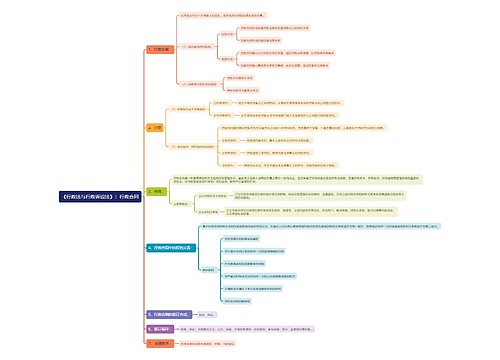

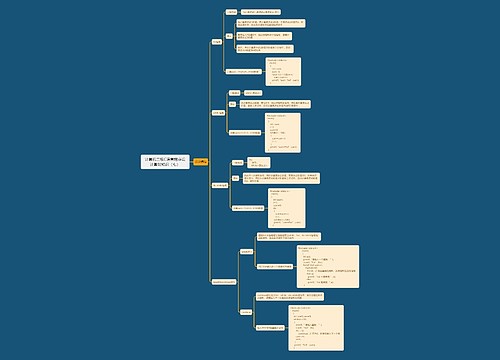

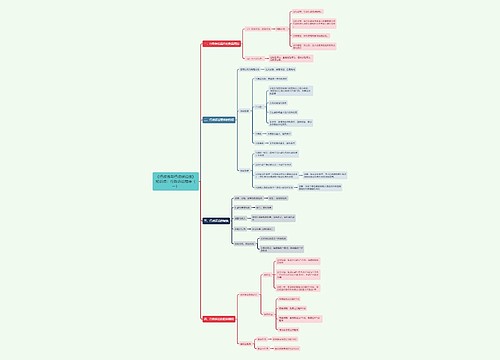

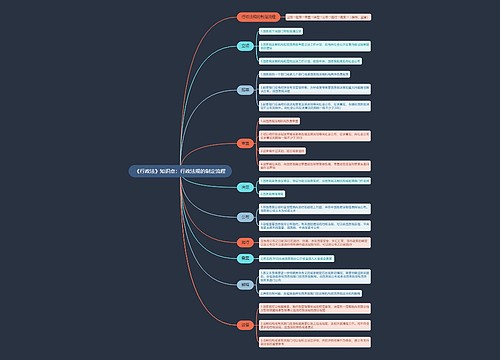

行政赔偿先行处理程序研究思维导图

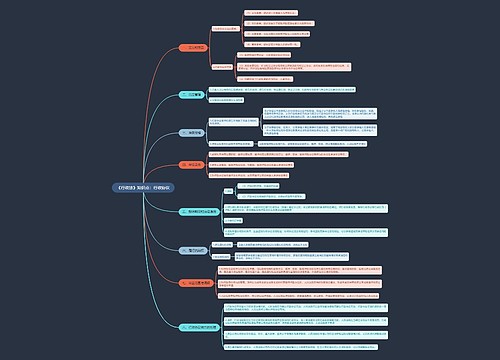

【摘要】:就本质而言,先行赔偿程序属于民事交易程序而非行政程序。赔偿义务机关可以自由选择合适的程序来与赔偿请求人协商,而无需遵循正当法律程序原则,也无需司法化。但为了实现先行处理制度的功能,先行处理程序又具有一定程度的规范性。我国的先行处理程序在某些方面缺乏应有的规范性,致使先行处理的效率功能难以实现;在某些方面则因过度规范化而缺乏可协商性,因此需要从这些方面加以改进。

树图思维导图提供 行政赔偿先行处理程序研究 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 行政赔偿先行处理程序研究 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6326260892468a7f07ed66ceae54f42d

思维导图大纲

行政赔偿先行处理程序研究思维导图模板大纲

【关键词】:先行赔偿程序 协商 效率 过度规范化

行政赔偿先行处理程序是我国国家赔偿制度中的主要组成部分,但近来多有学者猛烈抨击甚至主张取消先行赔偿程序,先行处理制度面临着严重的正当性危机。[1]因此,在《国家赔偿法》的修改已是刻不容缓的今天,对先行赔偿程序进行整体性思考,澄清学界对它的误解,并对它的立法完善提出合理建议,已是《国家赔偿法》修改工程中不容回避的重大课题。本文拟以美国及其他国家或地区有关先行处理制度为借镜,反思先行程序的本质与特征,并就我国先行程序的进一步完善提出若干设想,以就教于方家。

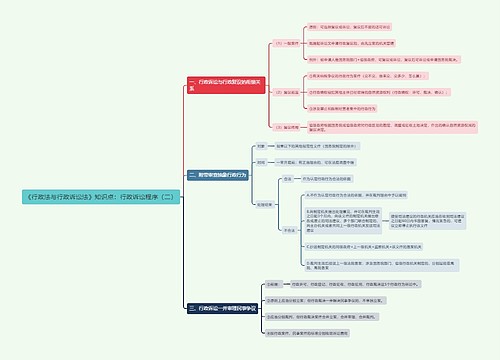

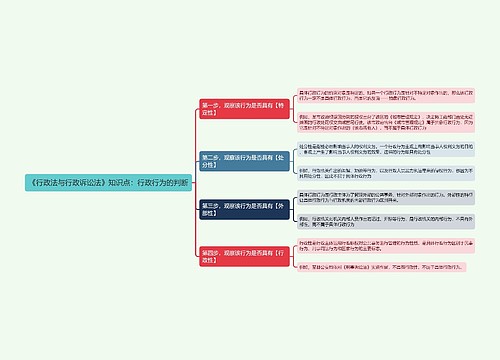

一、先行处理行为的法律属性

本质决定形式,不同的法律行为自应选择不同的表现形式。因此,要完善先行程序,必须首先定位先行处理的法律本质,即它到底是民事行为、行政行为,还是司法行为?

笔者以为,作为赔偿纠纷之解决手段的先行处理在本质上属民事交易行为,因此先行赔偿程序的本质就是民事交易程序,应该按照民事行为的逻辑来构建。美国的先行赔偿程序即鲜明地体现了这一点。依美国法,赔偿请求人须书面提出赔偿请求,而行政机关则以通知书回应。通知书分为两部分:一部分为批准付款的通知,一部分为要求当事人签字寄回的收据。收据上载明当事人收到该款后,对国家和有关人员的一切请求不再存在。[2]对此,我们可以将赔偿请求人提出赔偿请求的行为视为要约,其标的是行政机关支付赔偿金而请求人放弃诉讼权利。当行政机关通知同意这一赔偿请求时,这一通知可视为承诺;当行政机关通知承担部分赔偿请求时,这一通知可视为新要约,而赔偿请求人寄回回执则可视为对这一新要约的承诺;当行政机关以行为明确拒绝赔偿请求或赔偿请求人拒绝行政机关的新要约时,则表明民事交易不成功,赔偿请求人可通过司法途径来实现赔偿请求权。

上海工商

上海工商