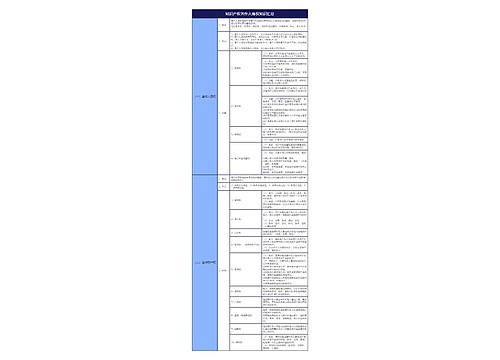

法院调查取证权哪些不合理因素思维导图

核心内容:在法院需要进行取证的时候,其如果行驶这个调查取证权,是否存在着一些不合理的因素问题的呢?在审判中就会是因为职能的一些格格不入,下文将会详细结合分析,树图网小编希望下文内容对你有所帮助。

树图思维导图提供 法院调查取证权哪些不合理因素 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 法院调查取证权哪些不合理因素 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:388235643de22c836f13fa265ae2c84c

思维导图大纲

法院调查取证权哪些不合理因素思维导图模板大纲

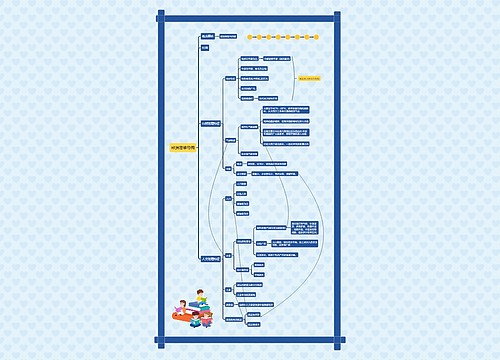

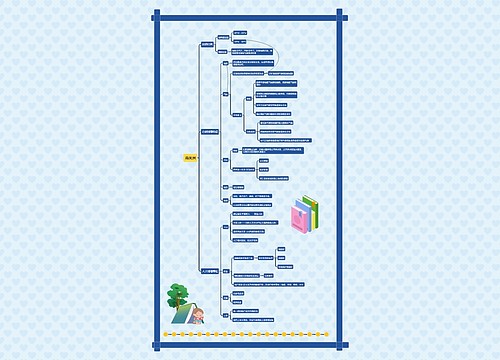

(一)同审判者在诉讼中的职能和中立地位格格不入

从法理学的角度来讲,司法权是执行立法机关法律的一种权力,现代的法治理论一般地认为,司法权主要是指审判权,它是国家权力体系中的重要组成部分。在司法制度中所认可的审判的行为是一种司法判断,是审判者对已知的事实通过法律推论得出结论的一种思维过程。事实上,在古今中外,司法都是被作为判断权,中国历史上的官方、民间对法官有推事和判官之称,这也说明了在古代就已认识到司法具有判断的性质。同时,英语中的法官为“judge”,作名词解释为“有判断功过能力的人”,作动词解释是指“评判、审判、裁判、判断、断定”。司法的另外一个特征是中立性,因为作为判断者只有中立的态度才能产生公正准确的判决。诉讼的首要目标是公正地解决当事人之间的纠纷,这就要求审判者以中立的态度对案件事实进行评判,不得偏袒任何一方,否则就有可能作出于一方有利,而对于另一方不利的有违公正的判决。因此中立性是审判者诉讼地位的应然状态。审判者的中立是控辩双方能够同时接受法院裁判的最低限度的程序保障,是审判公正的底线。在诉讼中,审判者的中立具有形式和内容两重含义:形式上,审判法院的审判人员要保持不偏不倚的诉讼立场,在诉讼程序的设计就要能确保这一立场不致动摇;内容上,法院对控辩双方的利益分配要公正和适当,不能任意多给或少给,要能体现亚里士多德所说的“分配的正义” 。因此,作为审判的主体,他的这种推论思维过程具有评判性和超脱性的特点。在这里,评判性是指在刑事诉讼中,审判者不主动追究被告或犯罪嫌疑人的刑事责任,而是对公诉方提出的控诉证据和被告方提出的辩护证据,根据法律和事实作出公正的评判,以此来达到解决刑事责任的问题。他只是消极的评判者,不应当担负调查取证和举证的责任。超脱性是指审判者超脱于当事人双方的争讼关系,超脱于诉讼的利益之涉。审判中,法官应当尊重当事人双方行使权利的正当行为,不能偏爱、优待一方而怠慢、忽视或压抑另一方。法官应当是哈耶可所赞誉的这么一群人:他们具有公平、正义的理念,恪守中立的地位,具有渊博的法律知识和审判技能。他们在通过司法维护社会秩序的过程中表现出一种独特的态度 。如果人民法院在刑事诉讼中认为证据不足,有必要自行调查时,对当事人未提交的证据进行调取,所取得的证据必然于一方有利,而于一方不利,其行为的结果,会偏离了诉讼中应有的中立立场;允许审判者在诉讼中主动地调取证据,从而导致法官在庭审过程中的活动过分积极,不符合作为审判者的判断职能,这势必影响到法院客观、公正的地位,所得出的裁判也会有偏差。

由此看来,在刑事诉讼中规定法院调查取证权有不论是形式上,还是事实上都是悖于司法判断性、中立性的本质。就其原因进行分析,它接进与我国司法实践中长期奉行的以发现案件的客观真相为目标的价值观念密切相关。其直接的危害后果是,使刑事诉讼中法官在判断中受到一定的影响,不能始终保持中立的态度,与审判者应有的诉讼地位是格格不入的。

(二)与司法被动性原则和现代刑事司法精神相悖

从法理学上讲,司法的被动性是指司法者(这里是指狭义的审判者)非因讼方、控方的请求不得作主动的干预,换言之,在没有人要求你作出判断时,就没有判断权的存在,否则,其判断结论在法律上属于无效的。在司法实践中表现为“不告不理”的诉讼原则。这是一项古老的审判原则,意思是没有告诉,法院就不能自行审判,告诉是引发诉讼程序的先决条件。他要求法院只能依告诉而审判,不能主动挑起诉讼。这一原则是我国法院审理各类诉讼时一贯奉行的准则。通过上述的分析,我们不难看出,允许法院主动调查取证,与司法的被动性、“不告不理”这一原则相悖。例如,当合议庭认为证据不足或者对证据存疑,而由法院主动调取的证据,大多数情况下是公诉机关没有提交或者没有掌握的控诉证据,这些对被告人不利的证据可能超越了公诉方的诉讼请求,从而在被调取后形成新的诉请,使被告人按照公诉方的诉讼请求本该被判轻罪,而实际被判重罪,或者本该被判一罪,而实际被判数罪。在这里,法官扮演了双重的角色:既是案件的裁判者,又是案件的追诉者,整个庭审就变成了法官和检察官共同去追究罪犯的刑事责任,检察官没有告诉的,由法官进行补充,最后再由法官来决断。另一种情形下,如果人民法院在审判过程中主动调取的证据属于辩护证据,这就使得审判者自觉或不自觉地偏向被告方的利益,并且承担了一部分辩护职能。

事实上,当代的刑事诉讼中应当体现的是惩罚犯罪和保障人权的原则。两者的统一是合理协调社会利益与个人利益之间的关系。因为现代法治国家中的犯罪嫌疑人、被告人不再是仅仅处于被究的诉讼客体,而是一个作为诉讼的主体。作为诉讼主体其依法享有的基本权利必须得到尊重。法官作为诉讼的中立者与裁判者,有责任和义务保护他们的这些基本的权利,从而将人权保障的原则落到实处。因此,对法院的调查取证权作必要的限制是符合现代刑事司法精神的。

(三)与证据裁判原则相矛盾

证据裁判原则是证据法原则中的一个基本原则,它要求裁判依据的证据,必须是经过法庭调查和质证的证据。因此,我国刑事诉讼法的规定,证人证言必须在法庭上经过公诉人、被害人和被告人、辩护人双方询问、质证,听取各方证人的证言并且经过查证属实以后,才能作为定案的依据;经审判长许可,公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人可以对证据和案件情况发表意见并且可以相互辩论。毫无疑问,质证和辩论是证明主体相互审查核实证据的主要方法。认证是人民法院对证据的审查和认定,指的是审判人员在证明主体提出的证据的基础上,根据审判权、法律规定的知识和经验,对证据证明力的有无(即是否具有证据资格)和证明力的大小予以审核和认定的活动。证据法学之所以要这样规定,其主要原因在于,使参加到诉讼中的当事人具有了认识法官评判活动的可能性,更容易让当事人相信法官的认识来自于对证据的客观分析与评判,有利于增强整个社会对司法活动的认同感。

但是在对待由人民法院依职权调查收集到的证据问题上,如何运用证据裁判原则进行质证和认证呢?如果允许法院调查取证,无疑会使质证程序流于形式。因为被法院调取的材料,在被作为证据时,其本身就已经包含了一个法院对它的证据效力的肯定判断,换句话说,法院已经认可它作为诉讼中的相关证据,此时,再将它交给控辩双方质证,而质证的目的是要让裁判者肯定该证据的效力,以期将其作为定案的依据,这就形成一个逻辑上的矛盾,显得多此一举。质证程序已经失去了实际的意义,仅是形式上的走过场,只会拖延诉讼,浪费司法资源。法院对自行调取的证据进行认证时也存在不合理的地方。审判者对自己调取的证据的证明力有无和证明力大小,在庭审质证之前,已经有了预先的肯定判断。从实践上来看,人民法院在刑事诉讼中对自行依职权调查的证据,在庭审中法官都会对所调取的证据作一些说明或解释,加之在法官的内心中肯定有“我所调取的证据是无懈可击的”心理,一旦控、辩双方的一方对人民法院依职权调取的证明产生了合理的怀疑,那么庭审中的质证和认证,实质上就变成了控、辩双方或者其中一方与法官的辩论。从功利的角度出发,这种质疑和辩论,它更多表现为法官对质疑者是一种训斥,或者说是一种压制,这恰恰与现代诉讼中的民主原则所规定的精神是相违背的。前英国上诉法院院长格林勋爵对此作出过精辟的表述:法官如果亲自检验证人的证词,那他就是自甘介入争论,从而有可能让嚣尘上的争吵遮住明断的视线 。

相关思维导图模板

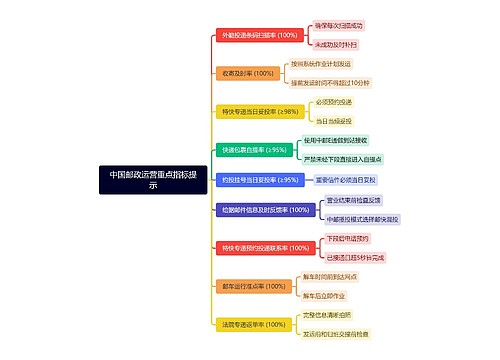

树图思维导图提供 中国邮政运营重点指标提示 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 中国邮政运营重点指标提示 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:549bb5cd0fb673b56a2dd461adc52fbd

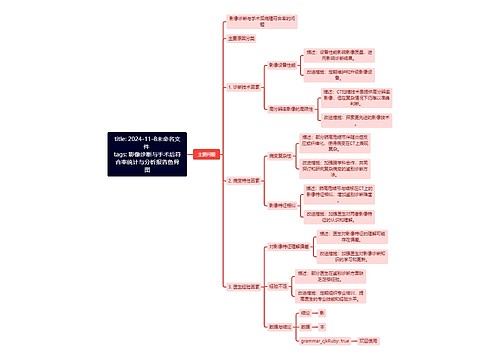

树图思维导图提供 title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f19c198bf7435acf7735ee5051a89d7b

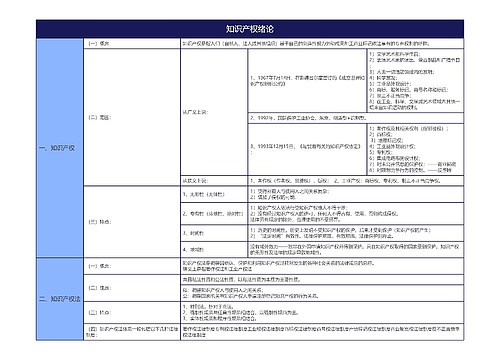

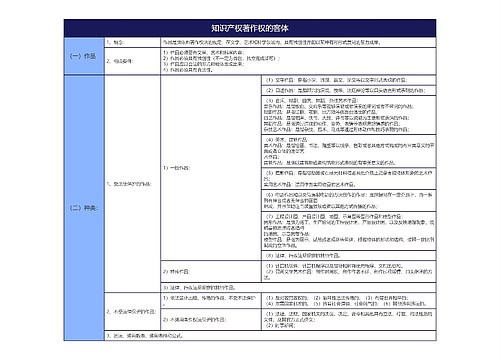

上海工商

上海工商