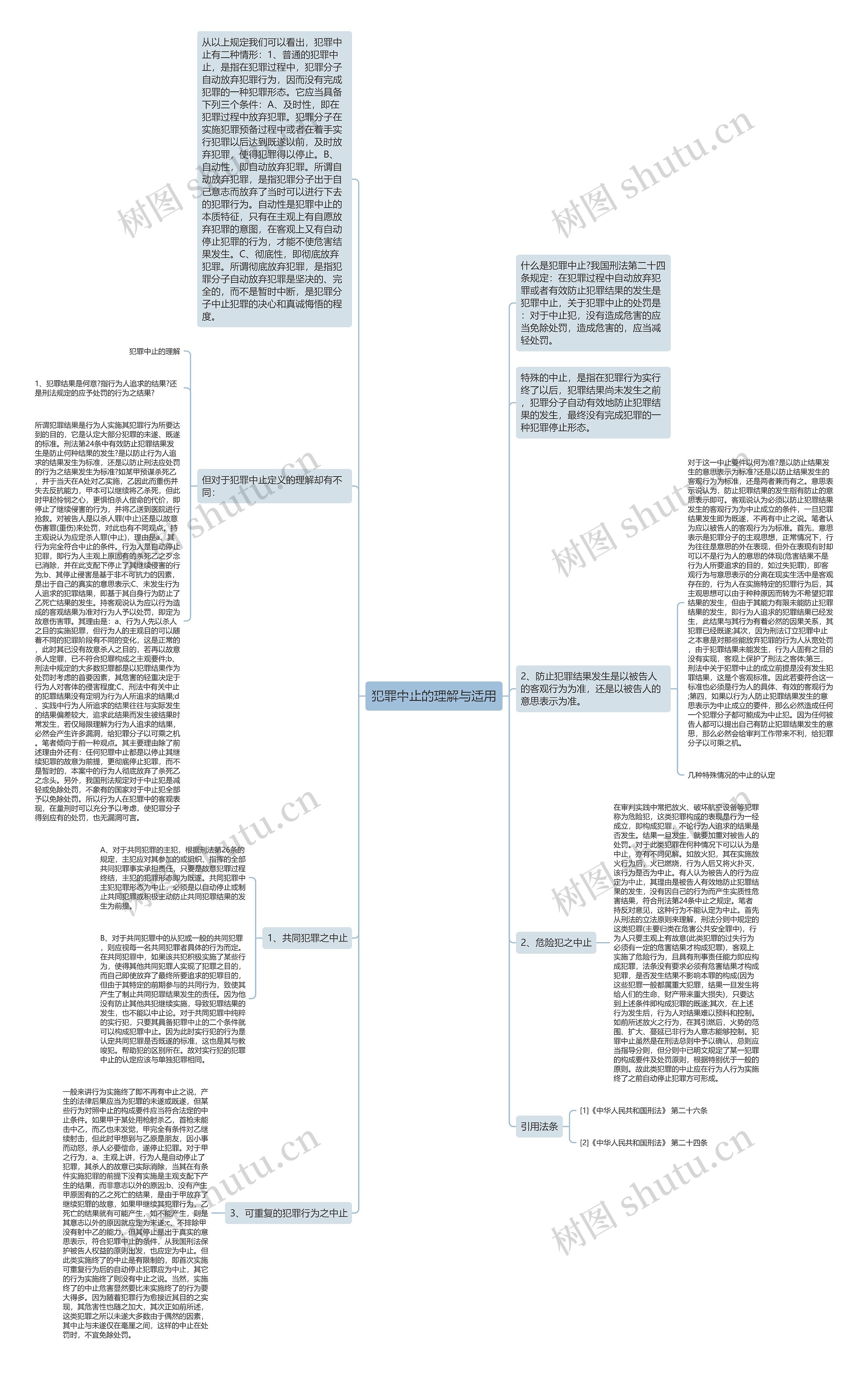

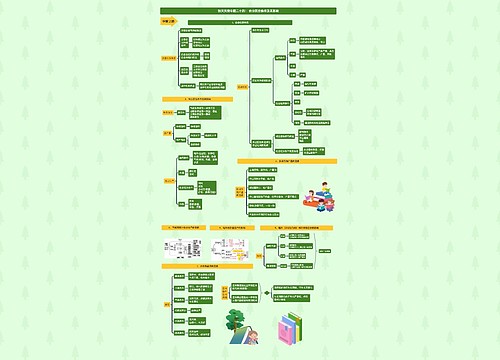

犯罪中止的理解与适用思维导图

因犯罪中止是犯罪分子自动停止犯罪或者有效防止犯罪结果的发生的一种犯罪形态,刑罚对于该种犯罪形态的处罚有特别从宽规定。因此,正确认定犯罪中止对于人民法院准确量刑有着特别重要的意义。审判实践中对于何种行为是犯罪中止,犯罪中止与其它犯罪形态的区别,特别是与犯罪未遂的区别有时在认识上会出现不同的意见,本文就正确理解犯罪中止略作探讨。

树图思维导图提供 犯罪中止的理解与适用 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 犯罪中止的理解与适用 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:69ef7258f69d8d2eaa31e2cef790c539

思维导图大纲

犯罪中止的理解与适用思维导图模板大纲

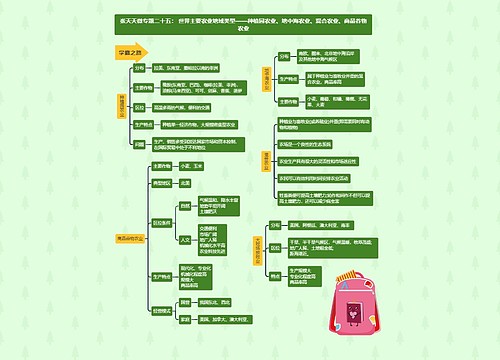

什么是犯罪中止?我国刑法第二十四条规定:在犯罪过程中自动放弃犯罪或者有效防止犯罪结果的发生是犯罪中止,关于犯罪中止的处罚是:对于中止犯,没有造成危害的应当免除处罚,造成危害的,应当减轻处罚。

从以上规定我们可以看出,犯罪中止有二种情形:1、普通的犯罪中止,是指在犯罪过程中,犯罪分子自动放弃犯罪行为,因而没有完成犯罪的一种犯罪形态。它应当具备下列三个条件:A、及时性,即在犯罪过程中放弃犯罪。犯罪分子在实施犯罪预备过程中或者在着手实行犯罪以后达到既遂以前,及时放弃犯罪,使得犯罪得以停止。B、自动性,即自动放弃犯罪。所谓自动放弃犯罪,是指犯罪分子出于自己意志而放弃了当时可以进行下去的犯罪行为。自动性是犯罪中止的本质特征,只有在主观上有自愿放弃犯罪的意图,在客观上又有自动停止犯罪的行为,才能不使危害结果发生。C、彻底性,即彻底放弃犯罪。所谓彻底放弃犯罪,是指犯罪分子自动放弃犯罪是坚决的、完全的,而不是暂时中断,是犯罪分子中止犯罪的决心和真诚悔悟的程度。

特殊的中止,是指在犯罪行为实行终了以后,犯罪结果尚未发生之前,犯罪分子自动有效地防止犯罪结果的发生,最终没有完成犯罪的一种犯罪停止形态。

但对于犯罪中止定义的理解却有不同:

犯罪中止的理解

1、犯罪结果是何意?指行为人追求的结果?还是刑法规定的应予处罚的行为之结果?

所谓犯罪结果是行为人实施其犯罪行为所要达到的目的,它是认定大部分犯罪的未遂、既遂的标准。刑法第24条中有效防止犯罪结果发生是防止何种结果的发生?是以防止行为人追求的结果发生为标准,还是以防止刑法应处罚的行为之结果发生为标准?如某甲预谋杀死乙,并于当天在A处对乙实施,乙因此而重伤并失去反抗能力,甲本可以继续将乙杀死,但此时甲起怜悯之心,更惧怕杀人偿命的代价,即停止了继续侵害的行为,并将乙送到医院进行抢救。对被告人是以杀人罪(中止)还是以故意伤害罪(重伤)来处罚,对此也有不同观点。持主观说认为应定杀人罪(中止),理由是a、其行为完全符合中止的条件。行为人是自动停止犯罪,即行为人主观上原固有的杀死乙之歹念已消除,并在此支配下停止了其继续侵害的行为;b、其停止侵害是基于非不可抗力的因素,是出于自己的真实的意思表示;C、未发生行为人追求的犯罪结果,即基于其自身行为防止了乙死亡结果的发生。持客观说认为应以行为造成的客观结果为准对行为人予以处罚,即定为故意伤害罪。其理由是:a、行为人先以杀人之目的实施犯罪,但行为人的主观目的可以随着不同的犯罪阶段有不同的变化,这是正常的,此时其已没有故意杀人之目的,若再以故意杀人定罪,已不符合犯罪构成之主观要件;b、刑法中规定的大多数犯罪都是以犯罪结果作为处罚时考虑的首要因素,其危害的轻重决定于行为人对客体的侵害程度;C、刑法中有关中止的犯罪结果没有定明为行为人所追求的结果;d、实践中行为人所追求的结果往往与实际发生的结果偏差较大,追求此结果而发生彼结果时常发生,若仅局限理解为行为人追求的结果,必然会产生许多漏洞,给犯罪分子以可乘之机。笔者倾向于前一种观点。其主要理由除了前述理由外还有:任何犯罪中止都是以停止其继续犯罪的故意为前提,更彻底停止犯罪,而不是暂时的,本案中的行为人彻底放弃了杀死乙之念头。另外,我国刑法规定对于中止犯是减轻或免除处罚,不象有的国家对于中止犯全部予以免除处罚。所以行为人在犯罪中的客观表现,在量刑时可以充分予以考虑,使犯罪分子得到应有的处罚,也无漏洞可言。

2、防止犯罪结果发生是以被告人的客观行为为准,还是以被告人的意思表示为准。

对于这一中止要件以何为准?是以防止结果发生的意思表示为标准?还是以防止结果发生的客观行为为标准,还是两者兼而有之。意思表示说认为,防止犯罪结果的发生指有防止的意思表示即可。客观说认为必须以防止犯罪结果发生的客观行为为中止成立的条件,一旦犯罪结果发生即为既遂,不再有中止之说。笔者认为应以被告人的客观行为为标准。首先,意思表示是犯罪分子的主观思想,正常情况下,行为往往是意思的外在表现,但外在表现有时却可以不是行为人的意思的体现(危害结果不是行为人所要追求的目的,如过失犯罪),即客观行为与意思表示的分离在现实生活中是客观存在的,行为人在实施特定的犯罪行为后,其主观思想可以由于种种原因而转为不希望犯罪结果的发生,但由于其能力有限未能防止犯罪结果的发生,即行为人追求的犯罪结果已经发生,此结果与其行为有着必然的因果关系,其犯罪已经既遂;其次,因为刑法订立犯罪中止之本意是对那些能放弃犯罪的行为人从宽处罚,由于犯罪结果未能发生,行为人固有之目的没有实现,客观上保护了刑法之客体;第三,刑法中关于犯罪中止的成立前提是没有发生犯罪结果,这是个客观标准。因此若要符合这一标准也必须是行为人的具体、有效的客观行为;第四,如果以行为人防止犯罪结果发生的意思表示为中止成立的要件,那么必然造成任何一个犯罪分子都可能成为中止犯。因为任何被告人都可以提出自己有防止犯罪结果发生的意思,那么必然会给审判工作带来不利,给犯罪分子以可乘之机。

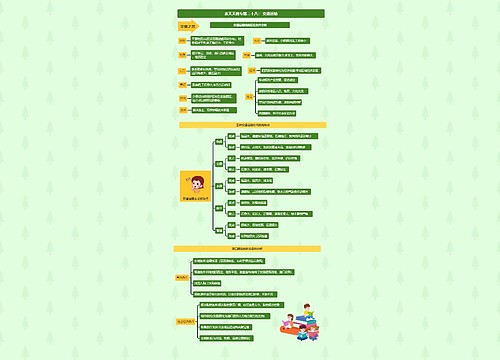

几种特殊情况的中止的认定

1、共同犯罪之中止

A、对于共同犯罪的主犯,根据刑法第26条的规定,主犯应对其参加的或组织、指挥的全部共同犯罪事实承担责任,只要是故意犯罪过程终结,主犯的犯罪形态即为既遂。共同犯罪中主犯犯罪形态为中止,必须是以自动停止或制止共同犯罪或积极主动防止共同犯罪结果的发生为前提。

B、对于共同犯罪中的从犯或一般的共同犯罪,则应视每一名共同犯罪者具体的行为而定。在共同犯罪中,如果该共犯积极实施了某些行为,使得其他共同犯罪人实现了犯罪之目的,而自己即使放弃了最终所要追求的犯罪目的,但由于其特定的前期参与的共同行为,致使其产生了制止共同犯罪结果发生的责任。因为他没有防止其他共犯继续实施,导致犯罪结果的发生,也不能以中止论。对于共同犯罪中纯粹的实行犯,只要其具备犯罪中止的二个条件就可以构成犯罪中止。因为此时实行犯的行为是认定共同犯罪是否既遂的标准,这也是其与教唆犯。帮助犯的区别所在。故对实行犯的犯罪中止的认定应该与单独犯罪相同。

2、危险犯之中止

在审判实践中常把放火、破坏航空设备等犯罪称为危险犯,这类犯罪构成的表现是行为一经成立,即构成犯罪,不论行为人追求的结果是否发生。结果一旦发生,就要加重对被告人的处罚。对于此类犯罪在何种情况下可以认为是中止,亦有不同见解。如放火犯,其在实施放火行为后,火已燃烧,行为人后又将火扑灭,该行为是否为中止。有人认为被告人的行为应定为中止,其理由是被告人有效地防止犯罪结果的发生,没有因自己的行为而产生实质性危害结果,符合刑法第24条中止之规定。笔者持反对意见,这种行为不能认定为中止。首先从刑法的立法原则来理解,刑法分则中规定的这类犯罪(主要归类在危害公共安全罪中),行为人只要主观上有故意(此类犯罪的过失行为必须有一定的危害结果才构成犯罪),客观上实施了危险行为,且具有刑事责任能力即应构成犯罪,法条没有要求必须有危害结果才构成犯罪,是否发生结果不影响本罪的构成(因为这些犯罪一般都属重大犯罪,结果一旦发生将给人们的生命、财产带来重大损失),只要达到上述条件即构成犯罪的既遂;其次,在上述行为发生后,行为人对结果难以预料和控制。如前所述放火之行为,在其引燃后,火势的范围、扩大、蔓延已非行为人意志能够控制。犯罪中止虽然是在刑法总则中予以确认,总则应当指导分则,但分则中已明文规定了某一犯罪的构成要件及处罚原则,根据特别优于一般的原则。故此类犯罪的中止应在行为人行为实施终了之前自动停止犯罪方可形成。

3、可重复的犯罪行为之中止

一般来讲行为实施终了即不再有中止之说,产生的法律后果应当为犯罪的未遂或既遂,但某些行为对照中止的构成要件应当符合法定的中止条件。如果甲于某处用枪射杀乙,首枪未能击中乙,而乙也未发觉,甲完全有条件对乙继续射击,但此时甲想到与乙原是朋友,因小事而动怒,杀人必要偿命,遂停止犯罪。对于甲之行为,a、主观上讲,行为人是自动停止了犯罪,其杀人的故意已实际消除,当其在有条件实施犯罪的前提下没有实施是主观支配下产生的结果,而非意志以外的原因;b、没有产生甲原固有的乙之死亡的结果,是由于甲放弃了继续犯罪的故意,如果甲继续其犯罪行为,乙死亡的结果就有可能产生,如不能产生,则是其意志以外的原因就应定为未遂;c、不排除甲没有射中乙的能力,但其停止是出于真实的意思表示,符合犯罪中止的条件,从我国刑法保护被告人权益的原则出发,也应定为中止。但此类实施终了的中止是有限制的,即首次实施可重复行为后的自动停止犯罪应为中止,其它的行为实施终了则没有中止之说。当然,实施终了的中止危害显然要比未实施终了的行为要大得多。因为随着犯罪行为愈接近其目的之实现,其危害性也随之加大,其次正如前所述,这类犯罪之所以未遂大多数由于偶然的因素,其中止与未遂仅在毫厘之间,这样的中止在处罚时,不宜免除处罚。

引用法条

[1]《中华人民共和国刑法》 第二十六条

[2]《中华人民共和国刑法》 第二十四条

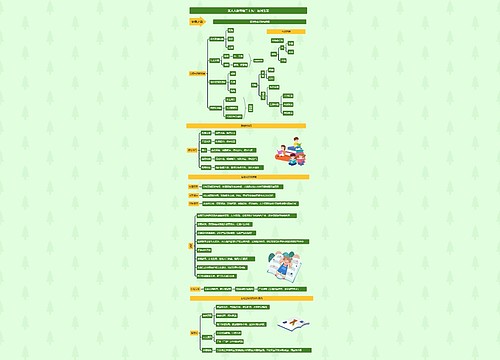

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商