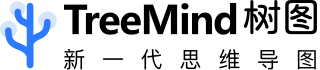

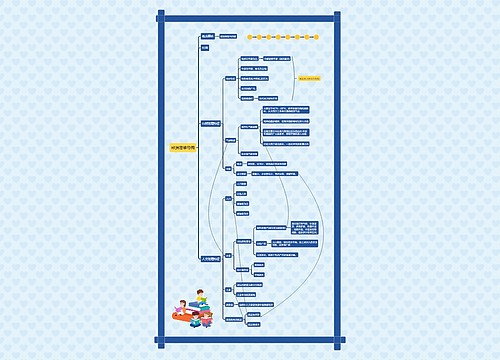

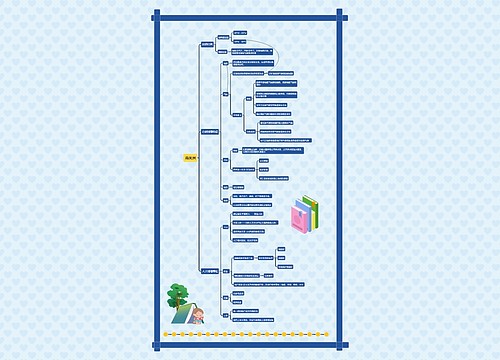

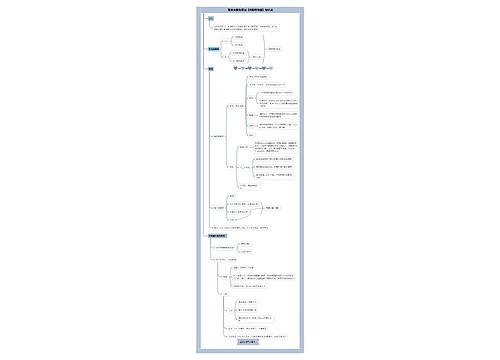

过失犯罪负刑事责任思维导图

近年来,随着经济、社会现代化进程中交通肇事、重大责任事故等案件的急剧上升,对过失犯罪进行深入研究的需要日益迫切。但我国目前在这方面的研究还跟不上形势。为了进一步引起重视,本文拟将国内外某些成果作些简略的、不成熟的比较分析。

树图思维导图提供 过失犯罪负刑事责任 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 过失犯罪负刑事责任 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:abaa82b05b6964d3e3c757d6c1db679d

思维导图大纲

过失犯罪负刑事责任思维导图模板大纲

【文章导航】

一、过失犯罪负刑事责任的根据

二、犯罪过失的意识因素和意志因素

三、与过失犯罪有联系的几种情况

四、预见可能性与“信赖的原则”

五、监督过失

六、过失犯罪的发展趋势及其刑法上的对策

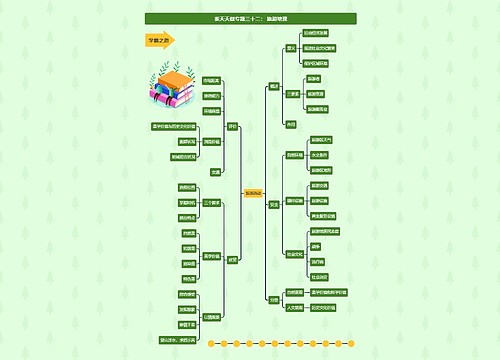

过失犯罪负刑事责任的根据

我国有个别刑法学者对此发表了专题论文。他们认为,过失犯罪负刑事责任的根据有二:一是主观根据,二是客观根据。研究主观根据,必须从人的意志入手,人的意志具有相对的自由,这就标志着人可以凭借着自己的认识,在客观条件许可的范围内自由地选择自己的行为。意志自由同时还标志着人在自己意志支配下行动时,不仅能够明了自己行为的实际内容,而且能够了解行为的结果及其社会意义。因此,产生了具有意志自由的人对自己行为的责任。在过失犯罪的情况下,行为人的意志似乎是不自由的,但这种不自由是以能够自由为前提的。即行为人本来能够获得意志自由,从而选择自己的行为,避免危害结果的发生,但他却在自己意志的支配下,对社会利益,人民安危疏忽大意或严重不负责任,从而导致了行为的盲目性,造成严重的危害后果。在这种不自由的现象后面包含着行为人的自由选择,对此,社会必须加以责难。此外,过失犯罪的行为人违反规章制度和社会共同的生活准则并因此而造成重大损失,这是让其承担刑事责任的客观基础(以下把这种学说称为“相对意志自由论”)。

在日本刑法理论中,过失责任论经历旧过失论、新过失论以及最新过失论三个发展阶段。目前,这几种学说仍在不断地进行论战。

旧过失论以行为人主观上违反预见(注意)义务为核心,将过失与故意共同作为责任要素或责任形式理解,而责任纯属主观范畴,它与行为的构成要件该当性以及违法性都无关。当然,这里的违反预见义务是以预见可能性为前提的。总之,旧过失论从主观的意志自由论出发,认定过失纯属有责性的范围。

新过失论认为,不是所有的违反注意义务都能成为过失责任的原因,只有违法的即为社会所不容许的违反注意义务才成为过失罪的原因。这种性质的违反注意义务,其本身就包含着具有构成要件该当性的违法性。于是,新过失论就将过失从有责性的范围转移到构成要件该当性和违法性上来。新过头论应二次大战后现代社会新变化的需要而产生。现代物质文明的急剧发展本身就孕育着侵害社会法益和公民个人法益的危险行为的增加。例如高速交通运输、大规模的土木建筑、科学试验等等,对这类行为不仅不能以有危险为理由而加以直接禁止,反而应积极鼓励。然而,对这种危险发生的程度却应当限制在能够为社会所忍受的范围。而这一范围通常是由法律、法令或规章制度来限定的,因此,只对违法(广义)的违反注意义务加以责难就是顺理成章的了。

将过失作为违法要素的新过失论是以回避结果义务为轴心而展开的,因此,过失责任的根据就在违反回避结果义务和回避的可能性方面。就理论前提而言,旧过失论的违反注意(预见)义务也好,新过失论的违反回避结果义务也好,都离不开“预见可能性”这一概念。而且新旧过失论都要求有具体的预见可能性,即对结果的发生和自己行为之间的基本因果过程要有预见可能性。但也有人对此表示异议,认为预见可能不一定要那么具体,只需有笼统的“不安感”、“危俱感”就足够了。这就叫做“危惧感说”,也称为“最新过失论”(新·新过失论)。这种最新过失论具有扩大过失责任范围的倾向。它是适应日本60、70年代经济高速发展、公害现象成为日益严重的社会问题而提出的。

以上各种过失犯罪理论,都是为了适应日本经济社会发展不同阶段的需要而产生的,它们的内容既有合理性,也有欠缺性。近来,旧过失论又有所抬头,多种过失论之间展开了激烈争论。

实际上,我国的“对意志自由论”在主观上强调行为人对待自己行为后果的心理态度,强调行为人要对自己的自由选择负责;在客观上强调行为人违反规章制度和人类共同生活的准则,这种将规范评价和道义评价相结合的观点。基本反映了对过失犯罪进行非难的实质。但责任和义务是紧联在一起的,过失责任的核心是注意义务和预见可能性问题。而“相对意志自由论”没有明确提到“违反义务”,甚至在论证中也未提到,这不能不说是个缺点。

犯罪过失的意识因素和意志因素

犯罪过失中是否具有意识因素和意志因素,这是个与责难根据有关的问题。我国刑法学界的通说认为,如同犯罪故意那样,犯罪意识和犯罪意志也是过失这一罪过形式不可缺少的两个要素。在疏忽大意过失的情况下,犯罪意识表现为应预见、能预见而没有预见危害结果发生的可能性,犯罪的意志在于疏忽大意。在过于自信的过失的情况下,犯罪意识表现为已经预见行为危害结果发生的可能性,犯罪意志在于轻信能够避免这一危害结果的发生,即行为人未按社会的要求,重视自己行为的危害性,而且对行为及其后果持轻视态度,这种应重视能重视而予以轻视的心理态度,正是行为人的意志错误所在。可见,过于自信的过失同样也具备犯罪意识与犯罪意志时,就说明行为人对待自己行为的后果具有受到刑法责难的心理态度,即具有罪过,而罪过就是构成犯罪、承担刑事责任的主观根据。

然而,在疏忽大意的罪过形式中,是否存在行为人对待其行为后果的心理态度这一问题上,英美刑法理论多持否定态度,且东欧国家的个别学者亦持异议。他们认为,在疏忽大意的情况下,不存在实在的心理态度,也就是说不存在行为人对待其行为的危害社会后果的心理态度,这些观点排除了玩忽大意过失的心理内容,难以符合罪过的获本理论,只要结合心理学研究的成果对其进行分析,就可以得出比较正确的结论。

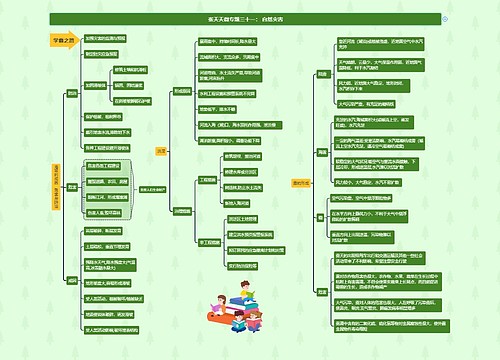

与过失犯罪有联系的几种情况

与过失犯罪有联系的几种情况,形式上与过失犯罪相似,却不能当作过失犯罪论处;某些情况,行为人主观上虽无过失,却要当作过失犯罪论处。

(一)苏联刑法界有人提出了“无知犯罪”、“意志疏忽”的概念。

所谓“无知犯罪”,是指一个人过于自信地进行某种需要专门知识、素养或个人品质的活动。但由于自己的无知,不能预见和防止而造成了危害社会后果的情况。“无知犯罪”没有预见危害社会的结果,故不同于过于自信的过失,也不同于疏忽大意的过失,因为它处于无知状态而不可能预见结果的发生;更不同于意外事件,因为它的不能预见是由于不可宽恕的原因造成的。“无知犯罪”在医疗事故、企业安全等责任事故案中比较容易发生。

所谓“意志疏忽”,是指行为人处于危险条件下,已经预见危害结果的发生,需要采取正确的决策防止危害社会的结果发生,而行为人虽然有义务并且有找到正确决策以制止这种结果发生的主观可能性,但他却没有找到这种决策或者没能实施。这种情况既不同于过于自信(行为人不抱有任何希望),也不同于疏忽大意(行为人已经预见结果发生)。“意志硫忽”的心理原因是慌张,行为人因慌张而手足无措,破坏了自己的行为。慌张一般是出于意志力不强,没有集中精力进行工作。这类案件多发生于交通肇事案中。

苏联刑法学者认为,“无知犯罪”和“意志疏忽”都是特殊形式的过失,仍应按过失犯罪处理。笔者认为,这种观点是妥当的,在科学技术迅速发展的条件下,一个缺乏职业训练和素养的人是难以胜任充满危险性的工作的,否则,他就应当对自己的轻率所造成的危害性后果负责。

(二)“无过失责任”。

它一般发生于英美刑法中,即在某种情况下,行为人对既没有过失,又没有犯意的违法行为,也要负刑事责任。无过失责任有严格责任(又称绝对责任)和代替责任二种。它们往往是一些违反工商业或交通管理规定的罪行。在现代社会中,违反工商业或交通管理规定的罪行日益增多,而其中确有一些既无“犯意”又难以证实‘过失’的罪行,如果一定要证明有“犯意”或“过失”,就势必使有关规定无法执行。这样,刑法上规定“无过失责任”的迫切性就越来越大。美国的《模范刑法典》中就有绝对责任的规定,但其只限适用于判处罚金的较轻的罪行。

(三)期待可能性与过失犯罪。

期待可能性概念是德、日等国刑法学者作为阻却或减轻过失责任的理由而提出来的,最初出现于1897年德国著名的“马车绕缰案”。实际上它亦适用于某些故意案件。对于这种超法规的阻却或减轻责任的理由,许多学者都持疑虑态度,主张对其适用范围严加限制。

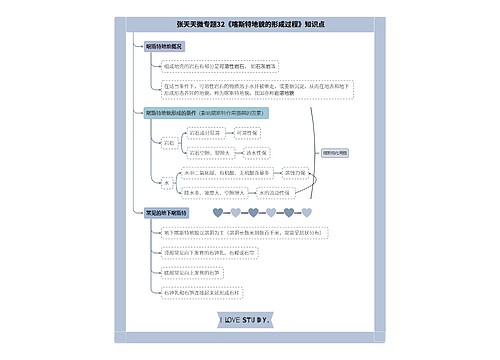

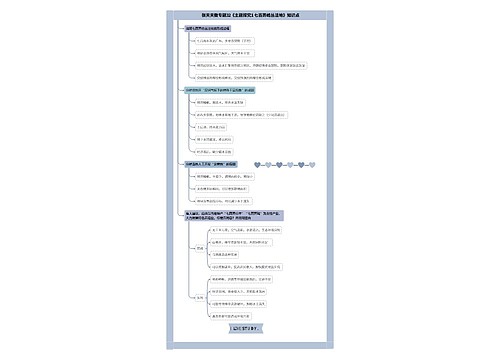

预见可能性与“信赖的原则”

“信赖原则”是日本等国刑法中的一个概念。为了认定刑法上的预见可能性,在交通事故等领域提出了一种具体标准,这就是“信赖的原则”,它是指与交通有关的人员(如司机)相信其他与交通有关的人员(如行人)会遵守交通规则和其他交通秩序,亦以这种判断指导自己的行为,(如绿灯时穿过十字路口)在这种情况下,如果由于其他与交通有关的人员(如行人)的不适当行为(如人行信号为红灯时迎着汽车乱穿马路)而导致发生了危害后果时,则与交通有关的人员(司机)对这种后果就可以不负刑事责任。应当注意,这里是“可以”而不是“应当”,即司机的不负责任是有条件的:如果当时司机有可能采取急刹车等回避措施,即存在期待可能性,则司机也有违反信赖原则的一面,就要负违反义务的责任,要负一定的、次要的过失的责任;如果当时司机不可能采取急刹车等措施,即在缺乏期待可能性的情况下,司机就无可非难,不发生违反信赖原则的问题,无须分担过失责任。信赖原则是基于人的相互责任心以及“社会的连带感”而产生的,它可以把预见可能性乃至“容许的危险性”等抽象的标准具体化。它既是一种阻却责任的原则,又是一种分担责任的原则。

依赖原则对交通肇事以外的其他过失也能适用。在企业活动、医疗小组等多种集体行为的过失中,其作用更明显。

监督过失

当企业或单位作为一个组织体而导致危害结果发生时,应当如何看待过失,应由该组织体当中的哪一个或几个具体人负责?这种情况往往发生在污染或毒化环境、重大责任事故案中,企业的整体行为是由许多个人行为构成的,它们之间具备有机联系,要从中找出某个人的责任的确不容易。

传统的做法就是从现场直接作业的人员中找出实施了违反规章制度或不适当行为从而直接导致危害后果的人,这种直接作业人员就要负直接的过失责任,并由此往上逆推,上层人员负间接责任。在中国叫做负领导责任,在国外叫做负管理或监管不力的责任,在通常情况下,上层人员是不会被追究刑事过失责任的。

然而,从实际情况看,因上层领导人、管理人和组织经营人员(以下将这些人统称为监督者)的行为而造成危害结果发生的情况也不少。这样,以“地位越高,离现场越远,就越没有责任”为由而免除监督者的责任就是不公正的。为了防止这种情况发生,日本等国的刑法学界有人提出了“监督过失”的理论。这种理论是令人注目的,但有一些界限需要划清。

(一)监督过失和一般过失的关系。

对此,有二种不同的意见。一种意见认为,监督过失和一般过失(如司机交通肇事的过失)基本上没有什么不同,它们都违反了具体的防止结果发生的义务。但它们也有某种程度的不同:监督过失必须与被监督者的不适当的行为联系在一起,在监督过失的行为人与被害人(或结果)之间还存在着一个被监督者的不当行为;一般过失中不存在特定的被监督对象,也无须有中介者。另一种意见认为,监督过失义务与一般过失不一样,履行监督、管理义务只是为了防止被监督者实施违反规章制度或实施违反规章制度或其他不适当的行为,它完全不同于直接违反具体的注意,从而导致危害后果发生的那种过失,监督过失只是一种象征意义上的,抽象的“过错”或“错误”。

(二)新旧过失论、信赖原则和监督过失,预见结果的义务对监督过失来讲,同样是重要的。

据日本等国刑法中的旧过失论,对危害结果就应当有具体的预见可能性,也就是说,监督者必须对自己懈怠了的监督义务,通过被监督者的不适当行为而发生危害结果的具体过程有预见可能性,这样,认定监督过失就比较困难。此外,根据信赖原则,基本上就可以否定对危害结果有预见可能性,否定监督者的过失责任,因为危害后果是由于被监督者违反了信赖原则,实施不适当行为而引起的。

但如果采取最新过失论(“危惧感说”),监督过失的理论即可起作用,这时,对危害结果的预见可能性只需以“危惧感”为前提。这样,在组织含有危险因素的业务活动时,如果监督者疏于注意义务,预先没有讲清防止危害结果发生的安全对策,那么,即使因被监督者(直接作业人员)的不适当行为或失误而发生了危害结果,监督者仍要负监督过失的责任。总之,无论是对监督过失,还是对一般过失,新旧过失论都尖锐地对立着。

当然,在具体认定过失责任时,仍应具体问题具体分析,要着眼于整体活动来分析个人责任,从一开始就要分析整体活动中每个人的行为,从最基层的作业人员开始一直到高层的管理组织人员。实际上他们都在不同程度上负有防止危险发生的义务。根据最新过失论以及个人在整体活动中的地位、作用,就可以确定监督过失的责任。

笔者认为,对监督过失有二个问题要明确:一是它在法律上的位置;二是如何认定其内容的特殊性。首先,就其法律位置而言,实际上,监督过失和一般过失是一样的。因为不论是日本刑法,还是中国刑法,在分则中都投有列出单独的条文来规定监督过失犯罪,所以,只要行为人被认定为犯有监督过失,目前就只能按各该本条论罪处刑,但不分具体情况一律这样做,不免失之过苛。故笔者建议,能否在刑法总则中既规定监督过失的法律概念又规定将其作为从轻、减轻或免除刑事责任的理由。其次,就监督过失的内容看,它的确有着不同于一般过失的特殊性。因为这里还掺杂着被监督者的不适当的行为。因此,那种将监督过失和一般过失完全等同起来的观点是不妥当的。

过失犯罪的发展趋势及其刑法上的对策

在科学技术日益进步、社会经济迅速现代化的条件下,过失犯罪的发展呈现出以下特点:1、发生率迅速增长。据统计,日本自1965年至1970年间业务过失和重过失致伤罪的发生率竟高达总犯罪率的27.7%;苏联60年代过失犯罪占总犯罪率的5%,70年代已上升为12%。2、内容和形式更趋复杂化、多样化;结果犯作为过失主要形式的特征愈益不显明。3、对社会的威胁日益严重,过失犯罪的危害程度因现代技术、设备的影响而明显加重。按错一个电钮,有时会造成上千万元财产损失、几十人死亡的后果。4、过失犯的轮廓愈益不明确,具体表现在行为主体的不明确和被害范周的不特定性。在工厂、矿山、百货大楼和宾馆的大规模火灾以及煤气爆炸、飞机失事等灾害性事故中,由于它们都以尖端技术和大规模或一定的组织为前提,所以,难以认定过失是由什么人、哪个具体行为引起的。同时,在这种大规模的灾害中,受害的范围和程度往往也难以确定。

针对过失犯罪的上述特点,不少国家的对法采取了一定措施:3、取消了对过失犯只能作为结果犯追究刑事责任的限制。如英、美、苏联、意大利等国的刑法都采取了这方面的措施。苏联刑法还规定过失犯罪有三种类型的构成要件:一是抽象危险的犯罪构成要件;二是有实际危险的犯罪构成要件;三是有实际危害结果的犯罪构成要件。2、增加对过失犯罪进行处罚的规定,如苏联刑法中关于过失犯罪的条文原来只有33条,但从1862年以来陆续增加了11条,占现有过失犯罪总比例的45%,其中新增危险状态构成的过失犯罪就有7条,占新增条文总数的63.6%,对一部分过失犯罪加重了刑罚,对另一部分过失行为则实行非刑事化的处理方法。加重刑罚的,如从60年代末期,日本刑法将业务上过失致死伤罪的法定刑从原来的“处3年以下监禁”提高为“处5年以下的惩役或监禁”;进行非刑事化处罚的则有美国的“模范刑法典”和匈牙利刑法。4、刑法理论界提出了“监督过失”、“代替责任”、“无过失责任”等种种观点,以便在纷繁复杂的现代现象中确定过失犯罪的责任人,加强同这类犯罪的斗争。

今后的总趋势应当是更加有区别地对待过失犯罪行为,一方面,面临着种类不断增加的过失犯罪,应当扩大过失行为刑事责任的范围,在刑事法律中补充过失犯罪的新的犯罪构成方面的规定。另一方面,必须努力做到罪刑相适应,体现惩罚的“最佳尺度”。过失犯罪的行为人主观上没有故意和恶意,只有过失,故对他们往往判处轻刑而不判重刑;对后果特别严重者,也只能适当加重而不能盲目加重处罚。否则,只能使刑法成为科技进步的障碍,并失去社会同情。同时,过失犯罪的非刑事化处罚问题也值得重视,某些国家已经出现了这一势头。

上海工商

上海工商