试析行为论与犯罪论关系论纲思维导图

【关键词】行为论 犯罪论 犯罪构成理论

树图思维导图提供 试析行为论与犯罪论关系论纲 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 试析行为论与犯罪论关系论纲 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:732352b2e338cb81b4cea56a408b37c8

思维导图大纲

试析行为论与犯罪论关系论纲思维导图模板大纲

【摘 要】从行为论与犯罪论的关系角度分析,中国的犯罪构成理论是作为行为论的犯罪论,由于行为论被包括在犯罪构成理论中因而不具有独立的体系性地位,从而导致中国的犯罪构成理论难以充分实现罪刑法定原则所要求的人权保障机能;而日本的犯罪论则是作为行为属性论的犯罪论,虽然犯罪论与行为论相互分离,但是由于现存的行为论难以实现它本应具有的理论和实践的机能,从而导致行为论的体系性地位低下。本文从中日犯罪论体系互补的立场出发,尝试对两国的行为论以及犯罪论体系进行了重构。

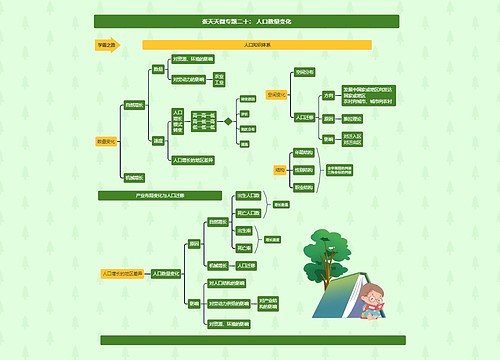

犯罪是行为,没有行为就没有犯罪,这就是刑法中的行为原则,坚持这一原则的不仅仅是客观主义论者,也包括主观主义论者。在刑法学中,关于行为的理论被称为行为理论或简称行为论,它是犯罪论体系的第一要素。对于目前刑法学中行为论的研究状况,借用德国刑法学家雅科布斯(Gunther Ja-kobs)的一句话是再恰当不过了,那就是“在过去的二十年间几乎没有对行为概念进行讨论。

在中国刑法学中,并不存在真正意义上的行为论,对于行为只是局限在把它作为犯罪构成的客观方面要件的要素之一来讨论的,而对于行为本身所独立具有的体系以及本质的意义并没有被论及;与此相对应,在日本刑法学中,行为论的地位也呈现出一种逐渐被边缘化的趋势中国和日本的犯罪论分别属于两种不同类型的犯罪论体系,但是却出现了一个相似的问题,即一方面都认为行为是犯罪的核心,具有不可替代的作用,而另一方面在实际的犯罪理论体系中行为论并没有受到应有的重视,这是基于相同的原因、还是各有原因?

在刑法学中,行为论的问题始终是和犯罪论问题纠缠在一起的,因此对于行为论的讨论要从行为论与犯罪论的关系人手。行为论与犯罪论的关系可以分为两个阶段即行为论与犯罪论一体的阶段与犯罪论逐渐从行为论中分离出来的阶段。对于第一阶段即行为论与犯罪论一体化的阶段来说,这一阶段的特征是在刑法学中不区分行为论与犯罪论,两者是一体的关系,以黑格尔学派(以Kostlin和Berner为代表)以及黑格尔学派以前的犯罪理论为代表。对于第二阶段即犯罪论从行为论中分离出来的阶段来说,这一阶段的特征是犯罪论逐渐从行为论中分离出来,行为论因此被边缘化了,而犯罪论则沿着行为属性论的方向不断深入发展的过程,以贝林(Be-ling)的古典犯罪论体系以及此后的犯罪理论为代表。于是,在行为论与犯罪论之间就存在两种关系形态:

第一,行为论就是犯罪论的关系形态。在这种关系形态中,行为论中包含了犯罪认定所需要的所有要素,于是,行为是否存在的判断同时也是犯罪成立与否的判断。

第二,犯罪论从行为论中分离的关系形态。在这种关系形态中,犯罪论逐渐从行为论中分离出来,犯罪论以行为的属性(类型性即构成要件该当性、违法性、有责性和可罚性等)为中心展开,也就是说犯罪论成了行为属性论,而行为论则成了“裸的行为论”。

与以上划分的关系形态相对应,行为论的问题又可以分化为以下两个小问题:在第一种关系形态中,由于行为论本身就是犯罪论,因此是否有必要分离出独立的行为论?在第二种关系形态中,由于犯罪论脱离行为论成为行为的属性论,行为论已经是独立存在的,那么这个独立存在的行为论为什么不被重视?为了解答这两个问题有必要分别对中国和日本的犯罪论体系进行考察。

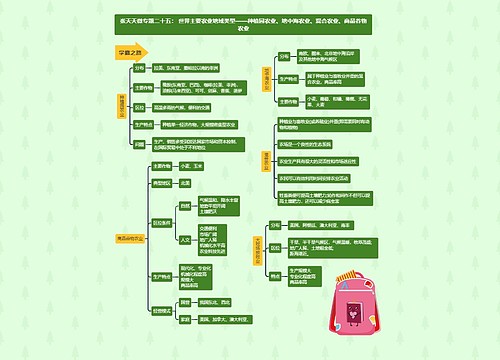

一、作为行为论的中国犯罪构成理论

一般认为,在中国刑法学中,犯罪构成就是依照刑法的规定,决定某一具体行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必需的一切客观和主观要件的有机统一。(1)犯罪构成是一系列主客观要件的有机统一。这些要件可以划分为犯罪客体要件、客观方面要件、犯罪主体要件、主观方面要件等,这些要件的有机统一就形成了某种罪的犯罪构成。(2)任何一种犯罪都可以通过许多事实特征来说明,但并非每一个事实特征都是犯罪构成的要件,只有那些对行为的社会危害性及其程度具有决定意义而为该行为成立犯罪所必需的那些事实特征才是犯罪构成的要件。(3)行为成立犯罪所必须具备的诸要件,是由刑法加以规定或者包含。换言之,决定行为成立犯罪的要件必须是法律规定的事实特征。

说某种行为构成犯罪,就是说它具备了刑法所规定的或者所包含的所有构成要件。根据刑法,任何一个犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件,即犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面的构成要件。

由上可见,在中国刑法学中,行为论与犯罪论的关系属于第一种关系形态即犯罪构成理论本身就是行为论的形态,那么,在这种形态中是否有必要分离出独立的行为论?

笔者认为我国的犯罪构成理论,从行为论和犯罪论的关系上具有以下特征,这些特征决定了有必要区分行为论与犯罪论。

第一,中国犯罪构成理论的出发点是行为。中国的犯罪构成理论是从行为开始的,由于这个行为是前法律的存在,因此在行为与犯罪构成要件理论之间就需要罪刑法定原则来连接,但是最初无论是苏联还是中国都是不承认罪刑法定原则的,这就导致中国的犯罪构成理论不是建构在罪刑法定原则的基础上,因此难以实现犯罪理论的人权保障机能。也就是说,中国的犯罪构成理论是以行为基础,但不是以罪刑法定原则为中介,因此,中国的犯罪构成理论难以实现人权保障的机能。

第二,中国的犯罪构成理论是以行为构成为基础来构建的。正如行为可以划分为行为的主体、行为的客体、行为的主观方面和行为的客观方面等几个要素一样,与此相对应,犯罪构成也同样可以划分为犯罪主体要件、犯罪客体要件、犯罪主观方面要件和犯罪客观方面要件。由于行为构成与犯罪构成是辩证统一的存在,因而在中国的犯罪构成理论中进行行为存在判断的同时也在法律|教育/网进行行为性质的判断即犯罪成立与否的判断,行为只要并且只有符合犯罪构成才能构成犯罪。这样,犯罪构成理论就成了行为成立和犯罪成立的共同标准,但是,对于行为的判断是事实判断即行为是否存在的判断,而对于犯罪的判断则是价值判断即行为是否成立犯罪的判断,如果犯罪构成理论是集事实判断与价值判断于一体,那么就混淆了两类不同性质的判断。

第四,中国的犯罪构成理论是以辩证法为基础构建的。马克思的辩证法是一种非常高明的哲学思考方法,对于行为和犯罪的把握也是全面的,但是笔者认为不能将这种哲学思考的方法直接就适用于刑法学的研究,因为犯罪论是一个对操作性要求很强的理论体系,而作为哲学思考方法的辩证法却是很难“操作”的,很容易陷入主观、直觉主义的境地。

综上,在中国刑法学中由于混淆了行为论与犯罪论的关系,也就是混淆了评价对象与评价过程,因而导致了行为论与犯罪论的机能都无法得以实现。为了解决这个问题就有必要分离作为行为存在论的行为论和作为行为属性论的犯罪论,换言之,在中国刑法学中确立独立存在的行为论是必要的。

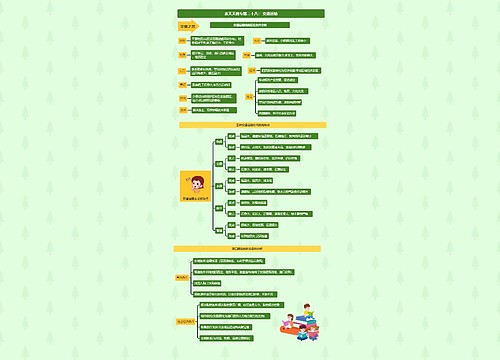

二、作为行为属性论的日本犯罪论体系

在日本刑法学中,行为论与犯罪论的关系属于第二种形态即行为论与犯罪论是分别独立存在的。行为论的问题主要是在两个层面上展开的:第一,行为论与犯罪论的关系问题;第二,刑法中行为的本质问题。第一个问题其实和上述中国的行为论问题有相似之处,因此我们主要从第二个问题人手,对本质论意义上的行为论进行考察,从中找寻独立存在的行为论不被重视的原因。在日本刑法学中,行为论经历了从因果行为论、社会行为论、目的行为论到人格行为论的发展过程。

因果行为论(kausale Handlungslehre)(又称为自然主义行为论)认为行为是基于意思而被惹起的因果的、物理的外界变动。这种行为论的特征主要表现为:第一,有意性。第二,知觉可能性(有体性)。在因果行为论又可以分为两个分支:第一,自然主义的因果行为论,如日本的平野龙一就是持这种观点,因为只有这样才可以将作为保安处分对象的行为也包括在行为概念之中,第二,有意的行为论,这种因果行为论是德国和日本的因果行为论的通说。

社会行为论(soziale Handlungslehre)是19世纪30年代由德国的埃伯哈特。施密特(Eberhard Schmidt)提出,主要是从人的行为在社会中具有什么意义的角度来理解行为。该理论认为为了使不作为在行为概念中具有适当的位置就不能从因果的、物理的意义上来理解行为而必须从社会的意义上来把握行为。根据对意思支配可能性的理解不同,社会行为论又可以分为两个分支:第一,为了将忘却犯也包括进行为概念中,承认意思支配可能性是行为概念的要素,第二,为了将物理强制下的动作和下意识的反应等从行为概念中排除,不承认意思支配可能性是行为概念的要素。

目的行为论(finale Handlungslehre)主要是从人的行为是追求目的活动的角度来理解行为。这个行为理论认为应该将人类行为的本质理解为是追求目的的活动,因此意思内容被不可避免地包括在行为中,目的就是行为的核心。

人格行为论(personliche Handlungslehre)主要从行为是人格的主体现实化的角度来理解行为,认为行为是能够表现行为人人格的主体现实化的身体动静。

其实以上的这些行为论都是围绕着行为的本质展开的,这些行为论按照德国刑法学家迈霍菲尔( W. Maihofer)的说法应该实现以下的几个机能,即行为概念应该具有的基本要素机能(Grun-delement ) ,联系机能(Verbindungselement)和限界机能(Grenzfunktion) .笔者认为在上述的行为论的三个机能中,难以区分基本要素的机能与结合要素的机能,这两种机能的划分只具有理论上的意义而不具有实践的意义,因此,应该把这两种机能合并为统一要素的机能即理论上作为犯罪论体系构建基础的机能;与此相对,行为的限界机能却是实现人权保障的实践的、现实的机能。也就是说,行为论应该具有两个层面的机能:第一层面是理论层面的机能即作为犯罪论体系构建基础的机能,第二层面是实践层面的机能即实现人权保障的机能。上述四种行为论都无法完全实现行为论应该具有的理论和实践这两个层面的机能:一方面,无法实现行为论的理论的机能即作为犯罪论体系基础的机能,也就是上述的作为基本要素或者结合要素的机能;另一方面,无法实现行为论的实践的机能即人权保障的机能,也就是上述的作为限界的机能。

笔者认为现在日本刑法学中行为论的体系地位低下、无人问津,其原因之一就是现存的行为论无法实现它作为行为论应该具有的理论与实践两个层面的机能,这也是行为论本身的根本缺陷。现在日本刑法学理论中支配的见解是将行为作为构成要件要素来看待的,这种见解试图把行为论本来应该具有但却无法实现的人权保障机能通过构成要件来实现,通过构成要件论来回避行为论问题。但是,法律|教育/网需要注意的是这种回避并没有能够真正地解决问题,因为想要通过构成要件来实现人权保障的机能其实是无法实现的。如前所述,构成要件理论的发展史其实是构成要件理论的崩坏史,构成要件理论之所以崩坏就是因为它无法实现人权保障机能,构成要件是依据罪刑法定原则对法条文解释的结果而不是罪刑法定原则实现的前提,也就是说,罪刑法定原则的实现或者人权保障的实现依靠的是刑法条文而并非构成要件。因此,在日本刑法学中为了实现行为论的人权保障机能有必要重新考察行为论的问题。

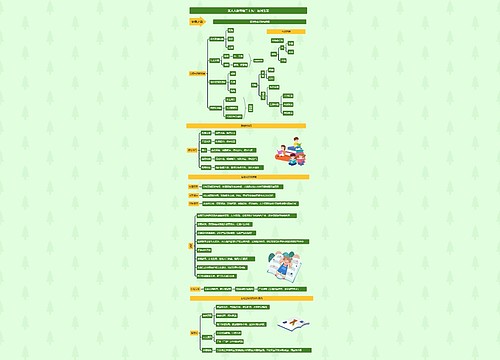

三、中日行为论问题与犯罪论体系的机构

通过以上分析,我们发现在中国刑法学中,行为论与犯罪论是一体化的存在,这种形式与实质相结合的综合性的犯罪构成理论难以实现罪刑法定原则所要求的人权保障机能,因此,为了实现犯罪构成理论的人权保障机能,行为论要解决的是如何分离行为论与犯罪论,使行为存在论与行为属性论相互独立的间题;而在日本刑法学中,虽然行为论与犯罪论是相互独立的存在,但是行为论难以实现它本应具有的理论和实践功能,因此行为论要解决的是如何建构能够实现两个层面机能的行为理论的问题。对于这两个问题,笔者尝试从中日犯罪论体系互补的角度来进行解决。

第一,相对于中国犯罪构成理论以前法律的行为为出发点,日本的犯罪论体系是以法律为出发点的,当然日本刑法学中以法律为出发点的犯罪论体系(如后所述)也有它的不足之处,但是这种犯罪论体系却恰恰克服了中国犯罪构成理论不是以法律为出发点的根本缺陷。

第三,日本的犯罪论体系是对行为进行横向分析的理论体系。与中国的犯罪构成理论不同,日本的犯罪论体系首先就将行为作为总体看待,然后对行为的各个属性进行有层次的分析和评价。也就是说,首先将行为的存在与行为的属性相分离,即行为论与犯罪论分离,然后将行为的属性论又分为构成要件、违法性和有责性等几个层次。这种横向的对行为进行分析的方法恰恰可以和中国犯罪构成理论的纵向的、综合的方法形成互补。

第四,日本犯罪论体系是一个实证的、机能的犯,罪论体系。首先,日本的犯罪论体系是一个实证的理论体系,日本的犯罪论体系是在刑法规定的基础上为了实现罪刑法定原则、法益保护原则以及责任原则的机能而构建起来的理论体系,这个犯罪论体系按照从客观到主观、从行为到行为人、从形式到实质的层层推进的逻辑来构建,每一个阶段或者环节都有明确的任务与目标。其次,这个犯罪论体系是以刑事司法实践为基础和目的的理论体系,因此,这个犯罪论体系具有很强的可操作性,并且犯罪论体系的发展也都是为了更好地实现其可操作性而展开,这也恰恰是以辩证法为基础的中国犯罪构成理论最缺乏的。

基于以上的考察,笔者认为,对于中国刑法学中行为论问题的解决,完全可以通过借鉴日本的犯罪论体系对中国犯罪构成理论的修正来进行。那么,对于日本刑法学中的行为论问题应该如何解决呢?在日本刑法学中现存的四种行为论具有一个共同的特点,即都是从行为的一个侧面来把握行为。也就是说,因果行为论是从客观的和因果性的侧面来把握行为,社会行为论是从外部的和社会性来把握行为,目的的行为论是从主观的和目的性来把握行为,而人格行为论则是从主体的和人格体现性上来把握行为,由于它们都是从行为的一个侧面来把握作为多面性存在的行为,在这“一”与“多”之间就造成了四种行为论都难以实现行为论应该具有的机能。从根本上来说这是一个方法论上的问题,正是这种不足导致了行为论的机能无法得以实现。

也许纯粹是偶然,中国犯罪构成理论中对犯罪行为从四大要件来把握的方法恰恰与日本刑法学中现存的四种行为论对行为的把握具有对应关系,即犯罪构成理论中的主体要件与人格行为论都是从主体方面来把握行为的,主观要件与目的的行为论都是从主观方面来把握行为的,客观要件与因果行为论都是从客观方面来把握行为的,最后客体要件与社会行为论都是从外部性方面来把握行为的。也就是说,中国犯罪构成理论对于行为的把握是综合了以上四种行为理论的四个侧面,因此,借鉴中国的犯罪构成理论在日本刑法学中重建行为论就并非无稽之谈了。另外,在日本刑法学中,以构成要件为中心的犯罪论体系是二战后以小野清一郎和拢川幸辰为代表的学者们从德国引入了构成要件理论之后才确立起来的。而在此之前的刑法学中,犯罪论并不是以构成要件为中心,也就是说,犯罪论并不一定非要以构成要件为中心来构建,而是具有多种构建的可能性。为了克服上述的构成要件理论本身的缺 陷,重构以行为为基础的犯罪论也是一个非常具有 可行性的选择项。

对于日本的犯罪论体系来说,很多学者也认为它存在过于分散的缺陷,如果能够在犯罪论体系的分析之前或者之后存在一个统一的基础或者统一的评价就可以弥补这个缺陷。(这样的观点可参见〔日〕齐藤金作译《方于又·犯罪论刃研究》,早稻田大学比较法研究所纪要1960年第12号。)现在,有学者主张在构成要件该当性、违法性和有责性之后再综合进行一次统一的、综合的可罚性的评价,以此来对三阶层犯罪论体系的分析的内容进行总结。(参见仁日)中野次雄:《刑法总论概要》(第三版补订版),成文堂1997年。)这种观点是一种在犯罪论体系之后进行综合考察的观点,而笔者认为,从行为论与犯罪论的关系来说,日本刑法学可以借鉴中国犯罪构成理论从行为的四大要件来把握行为的方法,在犯罪论之前建构综合的行为论,以此作为犯罪论体系的分析基础。

行为本来是一个多面的存在,这个多面的存在表现为抛开了它的任何一个侧面都会导致对行为的错误认识,如何把握这个多面的存在是作为犯罪论基础的行为论所必须要解决的问题。因此,应当像中国犯罪构成理论那样从行为四大要件人手,即通过行为主体、行为主观方面、行为客观方面和行为客体等方面的认识来实现对行为的全方位、多角度的把握。

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商