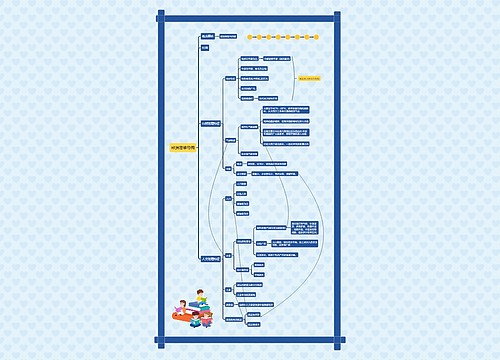

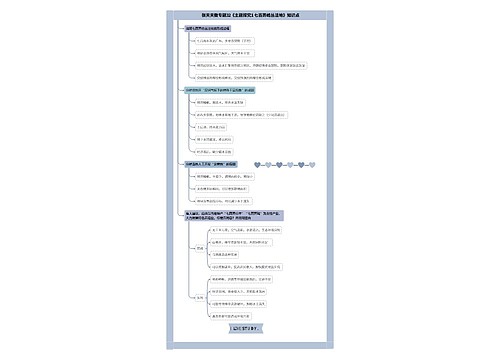

法律的目的性思维导图

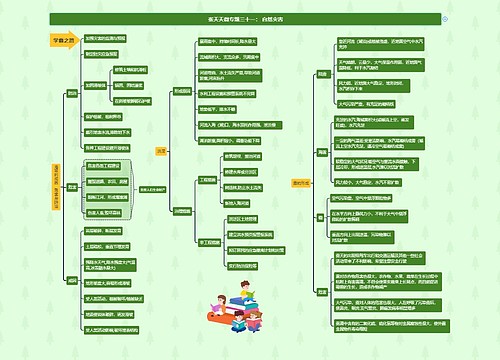

法律的目的性,学习方法上的意义在于:我们学习每一个法律制度、法律规则,不仅要理解和掌握每一个法律规范的构成要件、适用范围和法律效果,不仅要正确理解和正确解释所使用的概念,还要准确把握这一法律规则、法律制度的目的。一定要弄清楚:立法者设立这一法律规范的目的何在?在解释、研究每一个规范和制度时,一定不要忘记它的目的。王泽鉴先生说,任何法律均有其规范意义和目的,解释法律时必须想到:立法者为何设此规定,其目的何在?可见,掌握每一个规范和制度的目的,是学习、研究、解释、运用这一规范和制度的关键。

树图思维导图提供 法律的目的性 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 法律的目的性 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:277feef11b951f34a3c5ecd78a32d3b5

思维导图大纲

法律的目的性思维导图模板大纲

因法律的目的性,而有目的解释方法。所谓目的解释方法,指法官在解释法律条文时可以用法律条文的立法目的作为解释的根据,当采用文义解释及其他解释方法,得出两个不同的解释意见而难以判断哪一个解释意见正确时,应当采纳其中最符合立法目的的解释意见。即当存在不同的理解、解释时,以该规范和制度的立法目的,作为判断标准。

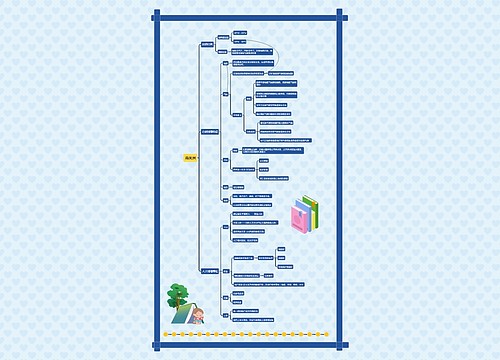

例如,王泽鉴先生解释台湾民法第798条所称“自落”一语的意义:“民法所以设此规定,系鉴于果实落于邻地,已侵害他人所有权,并为维持睦邻及社会平和关系,勿为细物争吵,故将落地之果实‘视为’属于邻地。准此以言,关于‘自落’,应从宽解释,凡非基于邻地所有人的行为致果实掉落的,均属之。如甲驾车不慎撞到乙之果树,致果实落于丙地,仍应为‘自落’,乙不得向丙请求返还。”(《法律思维与民法实例》第284页)

还可以最高人民法院关于合同法第二百八十六条的解释为例。该条规定:“发包人未按照约定支付价款的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以申请法院将该工程依法拍卖并优先受偿。”此承包人的优先受偿权,能否优先于银行的抵押权?学者间有不同意见。因此,应当探求本条立法目的。建设工程合同的特殊性在于:所完成建设工程的所有权归发包人,承包人不能享受双务合同的同时履行抗辩权,致承包人与发包人之间失去平衡,承包人处于极不利地位,因而发生拖欠工程款的严重社会问题。合同法设立第二百八十六条的目的,在于补救承包人的不利地位,谋求发包人与承包人之间的利益平衡。同时考虑到,工程价款一般不超过整个建设工程价值的20%,银行在发放抵押贷款时,可通过预估工程价款以保护自己的利益,设立承包人法定抵押权,并不会对银行合法利益造成损害。最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(法释2002第16号)解释说:“合同法第二百八十六条所规定的承包人的优先受偿权,应当优先于该建设工程上的银行抵押权。”显然是以该条立法目的作为判断标准,系采用目的解释方法。

又如,合同法第七十三条规定的债权人代位权,关于代位权行使结果之归属,有不同解释意见:第一种意见认为,应当判给原告即行使代位权的债权人,由其优先受偿;第二种意见认为,应当判归债务人,再由债务人的全体债权人按债权额比例分配。两种解释意见,均有其理由。考虑到合同法制定当时的背景,存在严重的所谓“三角债”,已经影响到市场经济的正常发展,合同法设立第七十三条的目的,是要刺激债权人的积极性,促使债权人主动行使代位权,以解开“三角债”的死结。假如行使代位权的结果,先归属于债务人,再由其全体债权人按债权额比例分配,则债权人无须行使代位权亦可坐享其利益,而积极行使代位权的债权人必将得不偿失,这必然挫伤债权人行使代位权的积极性,而导致该条立法目的落空。有鉴于此,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》采第一种解释意见:行使代位权的结果,直接由行使代位权的债权人优先受偿。此系目的解释方法之成功运用。

再如,关于消费者权益保护法第四十九条的适用,有不同的解释意见。而只要把握该条目的,即不难获得正确解释意见。消法第四十九条的立法目的,在于制裁假冒伪劣、缺斤短两行为,不是针对一般质量问题。偏离这个目的,就会导致混乱,致与合同法瑕疵担保制度、侵权法产品责任制度等发生混淆。瑕疵担保制度的目的,在于解决一般产品质量问题;产品责任制度的目的,在于解决缺陷产品致人损害问题。对有欺诈行为的经营者的制裁,也要“罚当其过”,消费者的合法利益要保护,经营者的合法利益也要保护,因为保护包括经营者在内的一切自然人和法人的合法利益,是整个法律制度的目的。不能片面强调保护消费者利益,损害经营者的合法权益。

近年有两起请求精神损害赔偿的案件,一审法院判决与二审法院判决截然不同,在新闻媒体上引发激烈的争论。南京的一家超市对一位女大学生顾客进行搜身的案件,一审判决被告超市向受害人支付精神损害赔偿金25万元。上诉到二审法院,被二审法院改判为2万元。深圳的一起案件,遭受性强暴的受害人,在加害人被追究刑事责任之后,另行提起民事诉讼,请求精神损害赔偿,一审判决精神损害赔偿金5万元。上诉到二审法院,二审法院判决撤销原判,驳回受害人的诉讼请求。如何看待、评价这两起案件的一、二审判决?究竟哪一审判决具有妥当性?

我们只要从法律的目的性出发,把握精神损害赔偿制度的目的,就不难得出正确的判断。因为人格是无价的,精神是无价的,痛苦也是无价的,难以用财产金额予以计算。现代民法之所以承认并规定精神损害赔偿制度,并不是要(也不可能)填补受害人的损害,其立法目的,只在于对受害人给予某种抚慰。判决加害人向受害人支付一笔精神损害赔偿金,可以对受害人起到某种抚慰、安慰的作用。南京的案件,一审法院只注意到人格、精神是无价的,未注意到精神损害赔偿制度的目的。二审法院认为,一审判决25万元赔偿金,超出了这一制度的目的,二审法院撤销原判,改判2万元赔偿金,大致符合精神损害赔偿制度的目的。

深圳的案件,关键在于被告已经被判处刑罚,受害人可否另行请求精神损害赔偿?一审法院的回答是肯定的,二审法院的回答是否定的。二审法院认为,既然精神损害赔偿制度的目的,是对受害人的抚慰,本案被告已经被依法判处有期徒刑,此刑罚制裁已经达到了对受害人抚慰的目的,因此撤销了一审判决。可见,法律的目的,不仅是法院解释法律的标准,也是评价和判断法院判决是否妥当的标准。须注意,某一赔偿金额是否足以达到对受害人给予抚慰的目的,或者对加害人的刑事制裁是否已经达到抚慰受害人的目的,不能以受害人的主观感受为准,而应以社会一般人的生活经验判断。

中国社会科学院法学研究所研究员、博士生导师 梁慧星

引用法条

[1]《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》 第七十三条

[2]《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(一)》 第四十九条

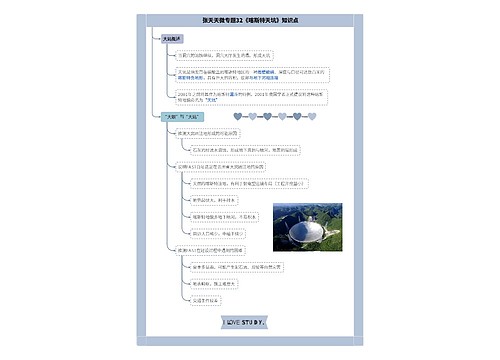

相关思维导图模板

树图思维导图提供 有关有关道德法律的经典语句的经典语句 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 有关有关道德法律的经典语句的经典语句 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b7ae392fb0160ded82258321c361b4bf

树图思维导图提供 初中生法律的听后感作文(热门9篇) 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 初中生法律的听后感作文(热门9篇) 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:721e5418f01ec2737677aa4fdb890de6

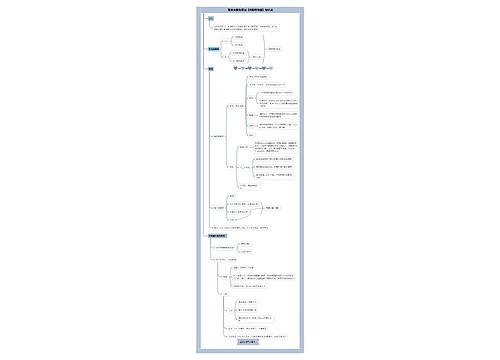

上海工商

上海工商