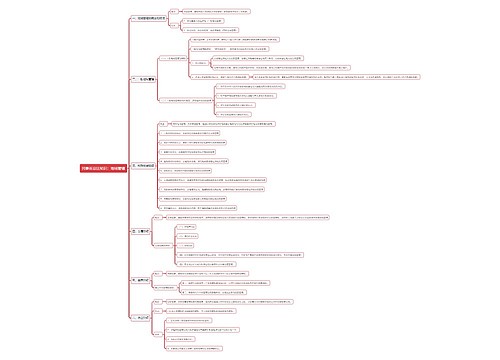

票据侵权损害赔偿纠纷处理的法律分析思维导图

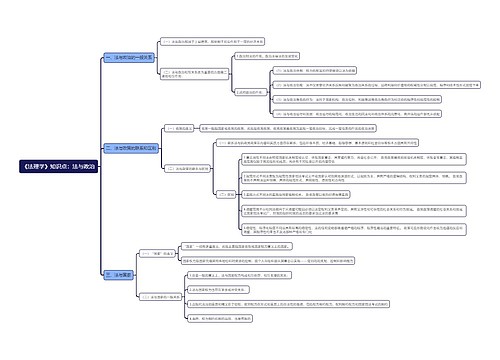

正确处理本起典型的票据侵权损害赔偿纠纷,应注意和处理好以下四个法律问题。一、合理界定银行善良管理的谨慎注意义务;二、对银行“应当发现”而“未识别出”责任的证据补救;三、恰当评判本案支票签发、转让的行为效力;四、准确理解司法解释第六十九之立法本意。

树图思维导图提供 票据侵权损害赔偿纠纷处理的法律分析 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 票据侵权损害赔偿纠纷处理的法律分析 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a92438eb4da8f8719b1893101403972a

思维导图大纲

票据侵权损害赔偿纠纷处理的法律分析思维导图模板大纲

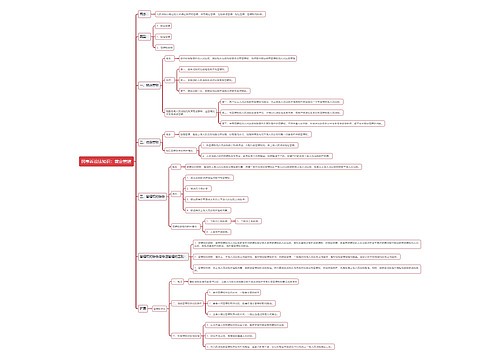

案情

2005 年4月20日,C回收公司收购了案外人的X属废品,对方要求“开张支票以便向单位交帐”,经办人马X如便找到存在业务往来且尚欠本单位15万余元的A实业公司商议:本单位交纳现X400元,由A实业公司开具一张400元的现X支票。A实业公司应允,立据收取现X400元,同时签发了一张收款人为自己的BH/02l3740239号《中国工商银现X支票(鄂)》交与C回收公司。C回收公司当即将支票交与给出售X属废品的案外人。同年4月22日, 案外人持将大小写X额变造为49400元的支票前往A实业公司开户银行——B行江南支行所属体育路分理处提示付款。体育路分理处工作人员发现支票用途一栏填写为“费用”,便告知说A实业公司与银行签有委托合同,“费用”科目的现X支取限额为20000元,要求重开支票。次日,案外人仍持该号再次变造为 “工资费”的支票前来取款,体育路分理处工作人员仍系前一日的接待人员,但未能识别出以上三处刮擦、涂改痕迹,支付了现X49400元。同年4月25日,A实业公司在与体育路分理处对帐时,发现帐面不当减少X额49000元,便与体育路分理处交涉并同时向公安机关报案。因案外提示付款人下落不明,该案未能侦破。

A实业公司认为B行江南支行未尽善良管理人的审查义务,诉请法院判令其赔偿损失49000元。B行江南支行抗辩称其以善意且符合规定的正常操作程序审查支票的填写事项及A实业公司的预留银行印鉴,如数支付了49400元,请求依法驳回A实业公司的诉讼请求。审判

一审法院审理认为,本案所涉支票被涂改后属于变造票据,根据《票据法》第九条之规定,变造后的票据为无效票据。B行江南支行作为X融服务机构,应当遵循客观标准,以善意管理人的注意审查票据。而其在规定的审查内容内未能审查出票据已被变造,应当推定其有过错。依照《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十九条:付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证而错误付款,属于《票据法》第五十七条规定的“重大过失”,给持票人造成损失的,应当依法承担民事责任。故其对该票据以善意且符合规定的操作程序进行了审查之抗辩理由不能成立,依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条之规定,判决B行江南支行赔偿A实业公司损失人民币49000元,并负担受理费和其它诉讼费计2955元。

B行江南支行不服判决上诉称,B行江南支行已支付A实业公司现X49400元,并无过错,故不应承担民事责任;A实业公司在给案外人出票时双方并无真实的交易关系,且以自己为收款人开出支票,其应对过错承担责任。

二审法院审理认为,B行江南支行未能发现无须借助其它设备和仪器便可发现的支票多处变造瑕疵,向他人支付变造X额,未尽到善良管理人的审查义务,属于《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十九所规定的重大过失,其对因此给A实业公司造成的经济损失应承担赔偿责任。A实业公司因应C回收公司的要求,以收回对价的方式开具400元的现X支票,属于广义的交易行为,符合《票据法》第十条之规定,且A实业公司以自己为收款人开出支票符合《票据法》第八十六条之规定,不存在过错责任。据此驳回上诉,维持原判。

评析

正确处理本起典型的票据侵权损害赔偿纠纷,应注意和处理好以下四个法律问题。

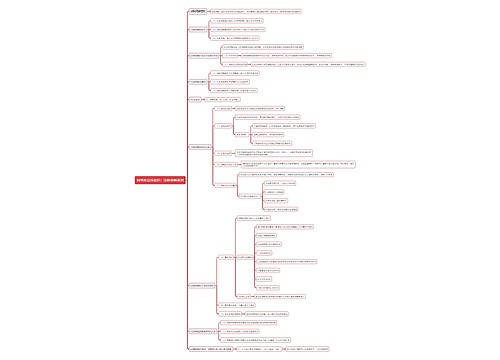

一、合理界定银行善良管理的谨慎注意义务

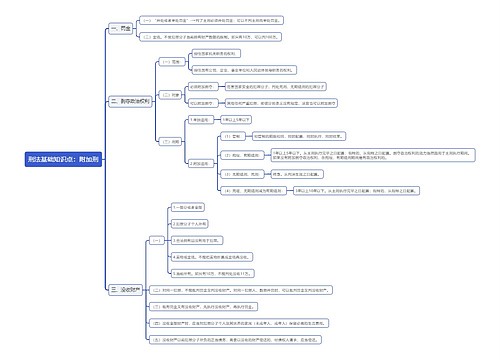

笔者认为,对银行善良管理的谨慎注意义务应合理界定,而不应无限扩张。判断银行是否尽到善良管理的义务的客观标准应当是:是否按照正常的操作规程、对规定的审查事项、用通常的技术手段、以专业人员的职业能力、以充分谨慎的态度对票据履行了审查、鉴别之责。善良管理是一个主观概念,没有具体、客观的标准,仍难判断银行是否尽到善良管理的义务。依照以上标准,银行对票据的审查:

(1)在程序上要符合《票据法》、《支付结算办法》等法律和规范性文件的要求,符合各专业银行制定的业务操作规程。

(2)审查的事项应符合票据法及相应规范性文件确定的指标。根据《票据法》及银行内部的操作规程,银行对票据的审查识别限于形式审查,审查项目相对固定,如必记事项是否填全,背书是否连续,出票人的印鉴是否相符,墨迹颜色是否合规、字迹是否清晰、身份证件是否齐全真实等,而不能任意增加审查项目。在本案审理中,有观点认为:支票变造文字“肆万玖仟肆佰元”和“工资费用”的字体和笔迹与支票签发上时间单位名称等文字明显不同,银行未能质疑和把关,属于疏忽。笔者对此持不同意见:一是尽管我国法律不承认空白支票,但根据《票据法》第八十五、八十六条之规定,支票上的X额等事项是可以授权补记的,这为现实交易中大量存在“一票两字”的情形提供了合法基础,且法律和银行内部的操作规程均未要求支票上的字体或字迹同一,也即字体、字迹的同一不属于支票形式审查的内容。本案二审判决认为,支票不得涂改,错写应当作废重填,而案外持票人两次持变造支票向银行提示兑付的支票为同一号码,经办的银行工作人员亦为同一人,银行工作人员未能根据第一次号码发现第二次兑付的支票属于变造,亦属过失。这种要求银行工作人员记住票据号码的要求显属牵强。因为支票因错填作废的情形时常发生,而利用恶意变造的情形只是偶尔发生,故银行工作人员没有义务记住大量作废支票的号码以防范其二次再用;且银行工作人员时常调整和变动,两次经办业务的不一定是同一人,而设立登记制度则提升了银行防范义务的等级,故对票据号码的审查也不能作为正常业务情况下形式审查的事项。

(3)审查票据的技术手段应达到通常要求。或借助仪器或肉眼直接观察,在未作科技设备鉴定的情况下,用肉眼直接观察亦属尽善良义务的正常方式和手段。当前,我国各商业银行对票据的识别,在一般情况下,主要是凭肉眼观察。

(5)审查票据的谨慎应高于社会上普通人注意程度。银行对票据交易安全负有管理之责,其在审查票据时应尽最大善意,高度警觉和充分防范票据的变造和伪造。

如果银行对票据的审查达到了以上标准,则可认定银行尽了善良管理人的义务。如果因技术上的原因或正常识别能力的限制,即使在客观上“未能识别出”票据的变造而不当付款,也不能简单地认定银行未尽管理管理人的注意义务,也不能认定其存在“重大过错。

以上分析水到渠成的引出一个新的结论:合理界定付款银行善良管理的注意义务, 应将其“重大过失”的责任应建立在“应当发现”而因疏忽“未能识别出”的客观基础上,未能识别出票据的变造不能直接作为付款银行重大过失的责任依据,也即构成重大过失的前提理所当然地应排除付款人自身无法识别出的情形。现代科学技术的畸形应用使得票据变造技术精良,以致常人在正常光线下用肉眼无法正确识别出票据变造的瑕疵,而须在紫外线光下或借助其它技术手段才能鉴别。我们不能苛求银行所尽善良管理的义务建立在借助现代科学仪器识别的基础上,像使用验钞机鉴别假币那样来鉴定票据的真伪。因为票据的鉴定与钞票识别的技术难度不一样:钞票是采用特种材料、高新技术由中央银行统一印制的,可借助事先编制统一的技术识别程序来鉴别,而票据虽然样式统一,但有的票据是由各省、自治区、直辖市区人民银行分行制作且由出票人填写,难于采用统一的技术标准进行审查。如果苛求银行承担这种高成本、低效率的防范义务明显超出了法律所设定的义务范围,对银行不公平。至少在法律未做出具体规定的情况下,不能按这种技术标准要求确定银行承担此类义务。在当前商业银行通行的形式审查和肉眼识别方式下,我们只能要求银行工作人员利用专业工作水平和肉眼观察的方式来尽善良管理的义务。“法律不要求不可能之事”。银行虽然应有较高谨慎义务和识别能力,但不能在超出银行工作人员正常生理机能的情况下提升其善良管理的义务等级。其对票据伪造、变造的识别只能以普通人的正常目光为基础,从票据的形式上判断其是否存在重大过失。如果某票据的伪造和变造为普通人凭借肉眼观察无法发现和识别,而需依赖科学设备和仪器才能做出判断,则超出了银行“应当发现”的范畴,则不能认为银行存在重大过失。

当然,随着科技的发展和X融服务功能的扩展,银行也应当针对恶意骗取增多狡诈的情势,完善票据审查事项的管理规章,加大票据识别的科技含量和力度,不断提高票据的防伪鉴别能力,以充分保障客户存款的安全。但在银行内部作出具有一定的法律效力的统一规定之前,尚不能随意提升银行善良管理的义务等级,把未来的理想防范措施直接作为判断银行过错程度的依据。

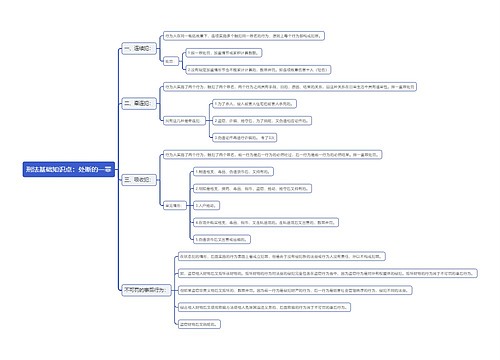

二、对银行“应当发现”而“未识别出”责任的证据补救

因对银行善良管理注意义务的理解偏差,审判实践中则常常忽视票据审查的正确标准,不论变造票据的瑕疵是否凭肉眼可以发现,凡只要“未能识别出”,则认定银行存在未尽善良管理义务的重大过失,而在诉讼证据上,忽视对变造票据是否属于“应当发现”的收集和判断,忽视构筑认定重大过失构成的“证据桥梁”,直接将认定票据变造的证据作为付款银行重大过失的证据。这是不当的。

本案认定支票被涂改、变造的关键证据是公安机关的刑事司法鉴定书。司法鉴定书说明其检验的技术手段是“在放大镜下观察”、“利用CVL-380II型文件物证检验仪中红外远波观察”。这表明,公安机关认定该支票被涂改的方法或手段是借助于现代科学仪器和设备,而不是凭人体自身的视觉功能。从证据效力看,鉴定结论仅仅只能证明支票变造的事实,而不能结论银行工作人员是否应当用肉眼发现而未识别的“重大过失”。鉴定结论——支票被涂改与证明对象——银行过失间并不存在证据上的关联效力。按前述原则,我们既然不能要求付款银行用“放大镜”和“中红外远波”来识别票据的真伪,那么假定付款银行——B行江南支行的工作人员已按照正常操作程序,充分善意并竭尽全力进行了审查,而因技术上的原因或正常识别能力的限制,即使“未能识别出”支票变造而不当付款,也不构成重大过失。因此,认定付款银行的“应当发现”而“未识别出”的重大过失责任还需证据补救,用证据证明该票据的变造属于“应当发现”的情形。否则,就不能结论付款银行重大过错的存在。

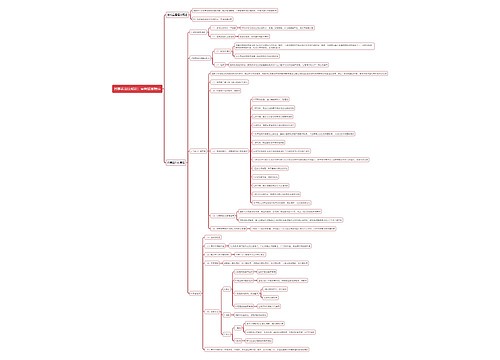

三、恰当评判本案支票签发、转让的行为效力

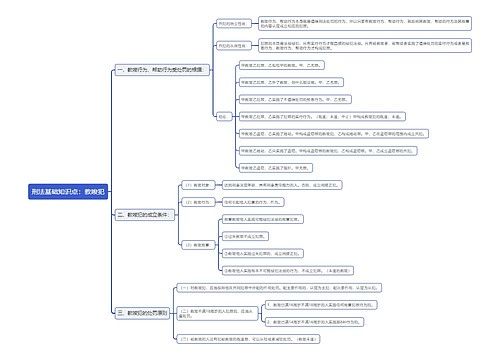

四、准确理解司法解释第六十九之立法本意

本案一、二审法院均引用了《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十九条。该条规定:“付款人或者代理付款人未能识别出仿造、变更的票据或者自身证件而错误付款,属于《票据法》第五十七条规定的“重大过失”,给持票人造成损失的,应当依法承担民事责任。” 准确理解和正确适用该条司法解释应注意两点:

一是走出客观归责的认识误区。从该条文义表述看,只要是对票据的变造“未能识别出”,就构成了“重大过失”,而不讲 “应当发现”的前提条件。应当承认该司法解释的条文表述不够严谨,未在“未能识别出”之前加上“应当发现”的前提条件予以限制。这导致了在审判实务中的认识误区和机械适用:只要付款银行未能识别出票据的变造而不当付款就一律推定其存在“重大过失”判决其承担责任,而忽视对未能识出的原因分析。这种不公平的 “客观归责”,显然违背了《票据法》第五十七条的立法本义。从最高人民法院的几位学者所发表的学术著作饋来看,构成重大过失的前提理所当然不应包括付款人上无法识别出的客观情形,只有在正常条件下“应当发现”票据的变造而因主观疏忽未能识别才构成重大过失。因此,在审判实务中一定要准确领悟该条的立法本义,重视对付款银行过失构成条件的分析和证据上的补救,避免实体处理不公和裁判文书的说理僵化。

综上所述,本案在二审中,法官调取变造支票的原件进行观察判断,悉知该变造的支票确实存在三处可用肉眼观察发现的刮擦及笔迹改动痕迹,且变造痕迹或行为在一个善良管理人给予谨慎注意后是完全可以发现或识别出的。而B行江南支行工作人员应当发现而未能识别出支票X额及用途被变造,因重大过失而付款,其付款行为不发生应有的效力。判令B行江南支行承担赔偿责任的实体处理上是正确的。但关联证据的收取不够及裁判文书的说理不足表现出审判中对付款银行重大过失认定的构成条件尚未准确把握,对司法解释的本义尚不完全理解。这是在今后在审理这类案件中应关注的一个重要问题。

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 辊压断带分析 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 辊压断带分析 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:55fdf0827fa2a220b0b4047d75df5032

上海工商

上海工商