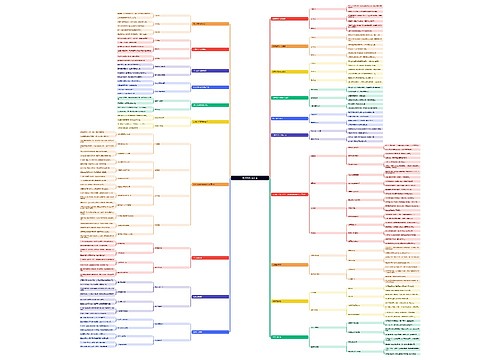

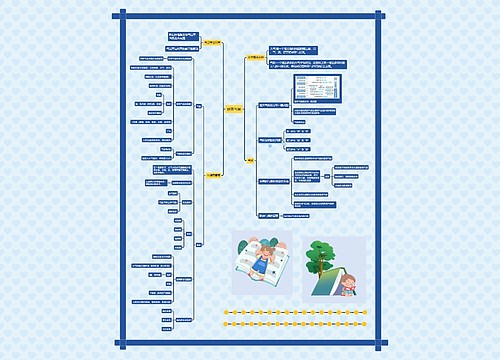

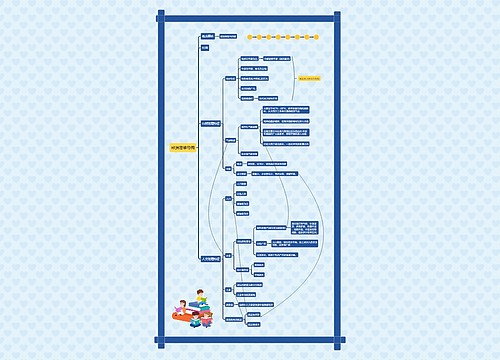

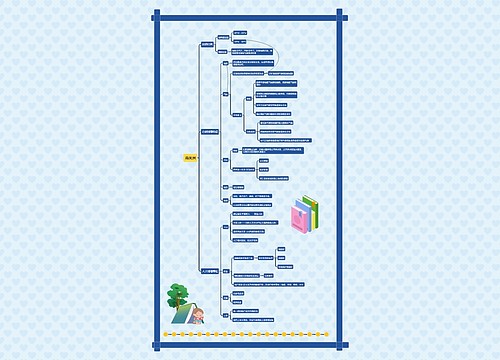

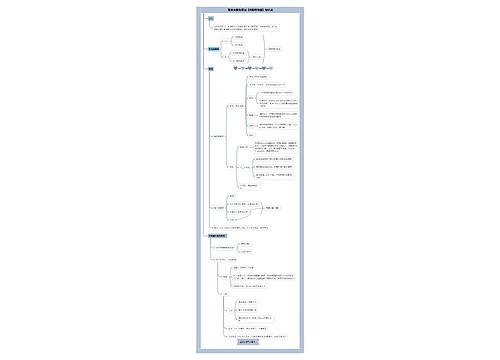

精神损害赔偿责任司法解释思维导图

精神损害赔偿一般出现在侵权诉讼中,同时需要符合两个必备的条件,一是人身权益受到侵害,二是受到“严重精神损害”,我国还专门出台了精神损害赔偿责任司法解释,那么在法律上对于精神损害赔偿的规定是如何的呢?下面就跟着树图网小编一起来了解下精神损害赔偿责任司法解释。

树图思维导图提供 精神损害赔偿责任司法解释 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 精神损害赔偿责任司法解释 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1601fbfc51c888d8035a5a55e7fd44b4

思维导图大纲

精神损害赔偿责任司法解释思维导图模板大纲

一、精神损害赔偿责任司法解释

损害赔偿中的精神损害赔偿一直是比较难以确定的,精神损害赔偿的范围、项目、数额以及赔偿方式等都是比较难以明确化的。这一点不想人身损害和财产损害赔偿,都有具体的项目、范围是可以进行量化处理的。但是精神损害的事实是存在的,精神损害需要赔偿的法律需求也是合理的,为了解决精神损害赔偿的相关问题,最高人民法院发布了“关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释”,本文就为您提供了关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释的全文供您阅读。

最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释

(2001年2月26日最高人民法院审判委员会第1161次会议通过法释〔2001〕7号)

为在审理民事侵权案件中正确确定精神损害赔偿责任,根据《中华人民共和国民法通则》等有关法律规定,结合审判实践经验,对有关问题作如下解释:

第一条

自然人因下列人格权利遭受非法侵害,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理:

(一)生命权、健康权、身体权;

(二)姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权;

(三)人格尊严权、人身自由权。

违反社会公共利益、社会公德侵害他人隐私或者其他人格利益,受害人以侵权为由向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。

第二条

非法使被监护人脱离监护,导致亲子关系或者近亲属间的亲属关系遭受严重损害,监护人向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。

第三条

自然人死亡后,其近亲属因下列侵权行为遭受精神痛苦,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理:

(一)以侮辱、诽谤、贬损、丑化或者违反社会公共利益、社会公德的其他方式,侵害死者姓名、肖像、名誉、荣誉;

(二)非法披露、利用死者隐私,或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害死者隐私;

(三)非法利用、损害遗体、遗骨,或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害遗体、遗骨。

第四条

具有人格象征意义的特定纪念物品,因侵权行为而永久性灭失或者毁损,物品所有人以侵权为由,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。

第五条

法人或者其他组织以人格权利遭受侵害为由,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院不予受理。

第六条

当事人在侵权诉讼中没有提出赔偿精神损害的诉讼请求,诉讼终结后又基于同一侵权事实另行起诉请求赔偿精神损害的,人民法院不予受理。

第七条

自然人因侵权行为致死,或者自然人死亡后其人格或者遗体遭受侵害,死者的配偶、父母和子女向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,列其配偶、父母和子女为原告;没有配偶、父母和子女的,可以由其他近亲属提起诉讼,列其他近亲属为原告。

第八条

因侵权致人精神损害,但未造成严重后果,受害人请求赔偿精神损害的,一般不予支持,人民法院可以根据情形判令侵权人停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉。

因侵权致人精神损害,造成严重后果的,人民法院除判令侵权人承担停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉等民事责任外,可以根据受害人一方的请求判令其赔偿相应的精神损害抚慰金。

第九条

精神损害抚慰金包括以下方式:

(一)致人残疾的,为残疾赔偿金;

(二)致人死亡的,为死亡赔偿金;

(三)其他损害情形的精神抚慰金。

第十条

精神损害的赔偿数额根据以下因素确定:

(一)侵权人的过错程度,法律另有规定的除外;

(二)侵害的手段、场合、行为方式等具体情节;

(三)侵权行为所造成的后果;

(四)侵权人的获利情况;

(五)侵权人承担责任的经济能力;

(六)受诉法院所在地平均生活水平。

法律、行政法规对残疾赔偿金、死亡赔偿金等有明确规定的,适用法律、行政法规的规定。

第十一条

受害人对损害事实和损害后果的发生有过错的,可以根据其过错程度减轻或者免除侵权人的精神损害赔偿责任。

第十二条

在本解释公布施行之前已经生效施行的司法解释,其内容有与本解释不一致的,以本解释为准。

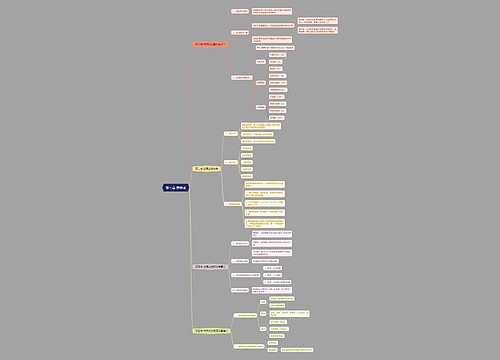

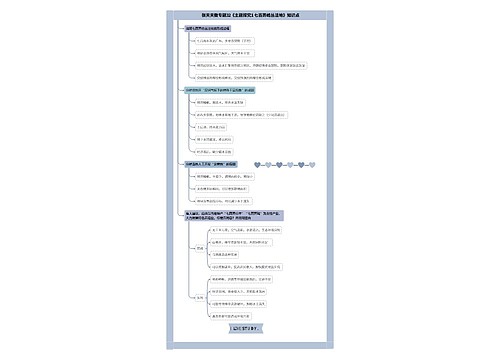

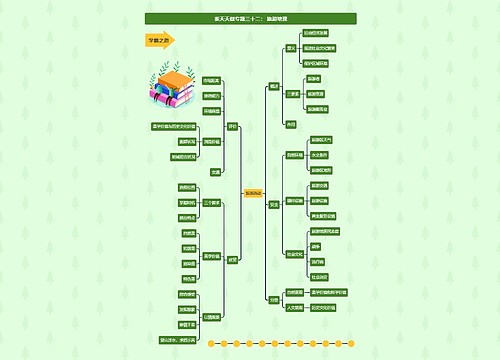

二、精神损害赔偿的赔偿范围

中国于1986年颁布的《民法通则》和2001年3月最高人民法院颁布的《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》(以下简称《精神赔偿解释》)中规定的精神损害赔偿范围如下:

1、自然人因下列人格权遭受非法侵害向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,法院应依法予以受理:(1)生命权、健康权、身体权;(2)姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权;(3)人格尊严权、人身自由权。

违反社会公共利益,社会公德侵害他人隐私或其他人格利益,受害人以侵权为由向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院在依法予以受理。

2、非法使被监护人脱离监护,导致亲子关系或者近亲属间的亲属关系遭受严重损害,监护人向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应依法予以受理。

3、自然人死亡后,其近亲属因下列侵权行为遭受精神痛苦,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应依法予以受理:(1)以侮辱、诽谤、贬损、丑化或者违反社会公共利益、社会公德的其他方式,侵害死者姓名、肖像、名誉、荣誉;(2)非法披露、利用死者隐私、或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害死者隐私;(3)非法利用、损害遗体、遗骨,或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害遗体、遗骨。

4、具有人格象征意义的特定纪念物品,因侵权行为而永久性灭失或被毁损,物品所有人以侵权为由,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。

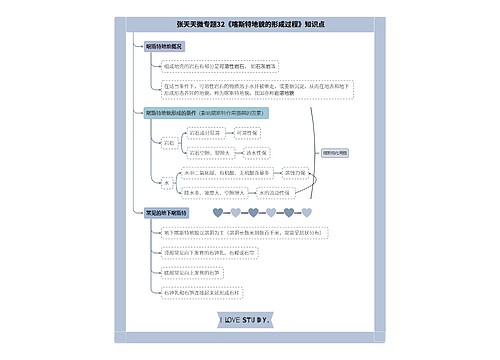

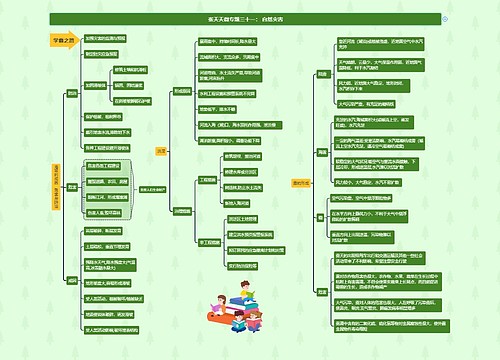

三、我国精神损害赔偿责任的构成要件

精神损害赔偿责任与财产损害赔偿责任,两者同属侵权损害赔偿,从民法理论上划分,它虽然属于一种特殊的民事侵权行为,但与一般侵权赔偿一样,具有四个构成要件:

(一)必须有违法的侵权行为。

行为人的侵害行为必须违法,这是精神损害承担民事赔偿责任的基本要件。这与其他损害赔偿是相同的,但精神损害行为有其本身的特点:精神损害行为只能是作为的违法行为,不可能有不作为的违法行为;精神损害行为指向的内容必须是特定的,即依据最高人民法院《解释》规定,损害行为直接指向的对象是自然人的人格权和身份权益;损害行为指向的主体必须是特定的具体的,即直接的受害人(指自然人)。

(二)要有违法损害自然人人格和身份权益的侵权事实。

这是精神损害赔偿的前提条件。违法性的判断标准,一是直接侵害法定权利,二是以违反社会公共利益或社会公德(公序良俗)的方式侵害合法的人格利益。这里的损害事实,就是指有损害后果,即因人格权益等有关民事权益遭受损害,造成受害人“非财产上损失”-包括精神痛苦和肉体痛苦。只有损害后果的存在,侵害人才承担赔偿责任,这与其他损害赔偿是一致的。但二者又有区别:其他损害赔偿的损害事实仅指财产上的损失,可用金钱计算,故赔偿的数额也易确定;而精神损害是一种非财产损害,无法用金钱计算。

(三)违法行为与损害事实之间必须存在因果关系。

《民法通则》和最高人民法院的《解释》规定行为人对其侵害行为所造成的精神损害负赔偿责任,必须存在因果关系。如果精神损害事实的发生与侵权行为无因果关系,行为人就不承担赔偿责任。只有侵权事实和损害后果之间存因果关系,侵权行为人才能承担赔偿责任。

(四)侵权行为人主观上须有过错。

引用法条

[1]《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》

[2]《中华人民共和国民法通则》 第一条

[3]《中华人民共和国民法通则》 第二条

[4]《中华人民共和国民法通则》 第三条

[5]《中华人民共和国民法通则》 第四条

[6]《中华人民共和国民法通则》 第五条

[7]《中华人民共和国民法通则》 第六条

[8]《中华人民共和国民法通则》 第七条

[9]《中华人民共和国民法通则》 第八条

[10]《中华人民共和国民法通则》 第九条

[11]《中华人民共和国民法通则》

[12]《中华人民共和国民法通则》

[13]《中华人民共和国民法通则》

上海工商

上海工商