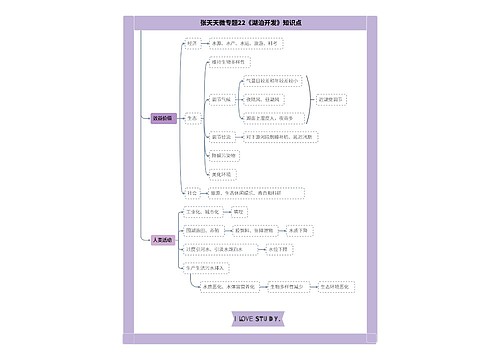

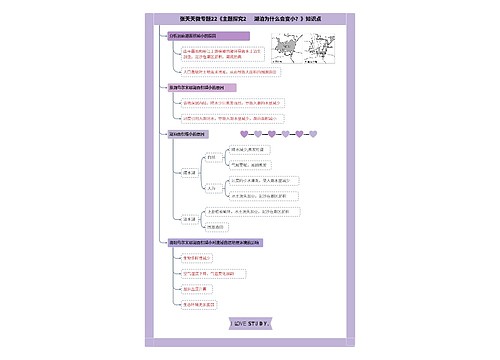

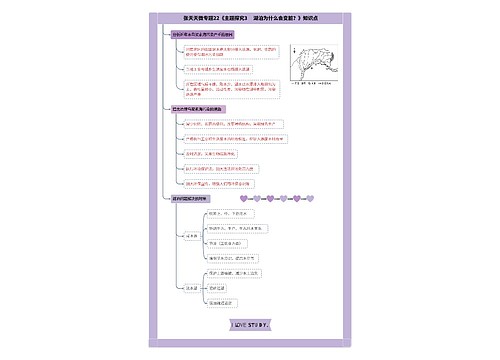

分析违约精神损害赔偿的法理思维导图

内容提要:责任竞合理论不能充分保护守约方的精神利益。本文以精神损害赔偿的价值取向为基点,以违约责任、侵权责任与精神损害赔偿的关系为主线,以合同法与侵权法融合的趋势为背景,探讨了精神损害赔偿与违约责任的关系,认为我国民法宜将精神损害赔偿纳入违约责任。

树图思维导图提供 分析违约精神损害赔偿的法理 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 分析违约精神损害赔偿的法理 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1c772c7ffee550c253006954bbe5ab62

思维导图大纲

分析违约精神损害赔偿的法理思维导图模板大纲

关键词:违约责任 侵权责任 责任竞合 精神损害赔偿

我国仿效大陆法系,在民事责任领域里坚持违约责任与侵权责任的二元划分。通说认为,违约责任的赔偿范围不包括精神损害,精神损害赔偿由侵权责任来解决。对违约导致的精神损害是否应予以赔偿,我国现行立法也没有做出明确规定。这使得在违约导致的精神损害案件中,有些法官沿袭大陆法系办案逻辑,机械执法。他们对违约受害人遭受的精神损害熟视无睹,法律正义的天平被束之高阁。在人的精神利益越来越受到尊重的现代文明社会里,这显然有违人们对法的感情。本文从法理的维度,分析了违约责任、侵权责任与精神损害赔偿的关系,探讨了合同法与侵权法融合的趋势,认为宜将精神损害赔偿纳入违约责任。

一、精神损害赔偿的价值取向

对精神损害的物质赔偿问题,各国立法一直持谨慎的态度。最初,基于对人格商品化和引发滥诉的担忧、以及精神损害难以量化的考虑,法律拒绝给予精神损害以物质赔偿。但随着人类自我意识的进一步觉醒、自我价值的发现,人格利益在人类价值体系中的地位日益提升,出现了给精神损害以物质赔偿的迫切需要。由于社会变迁,思想观念也已发生变化,人们认为金钱赔偿非但不足减损人格价值,反而可以提高其被尊敬性,精神损害的赔偿数额的确定,籍法官自由裁量权也可合理解决。在此基础上,法律认可了精神损害的物质赔偿。

正因为如此,扩大精神损害慰抚金请求权已成为近代法律发展的趋势。 在德国,通过合宪性解释创设一般人格权以及判例扩大慰抚金的适用范围,加强了对精神利益的保护。诚然,在合同领域一般的商事交易中,精神损害不是违约的自然和极端可能(probable)的结果,违约方通常也不可能知道导致此种损害的事实。 但是,违约导致对方当事人的精神损害也不是没有的。那么,当精神损害确已发生时,法律是否应无视它的存在呢?比如,甲委托乙运送其亲属的遗体,在运输途中乙不慎将遗体丢失,甲遭受的精神痛苦可想而知,对此乙不予相应的赔偿合理吗?显然,无视精神损害的存在与现代法的精神是相违背的。在这里,只有将精神损害赔偿纳入违约责任中才能更好地体现法律对人的关怀。

二、责任竞合理论调整违约精神损害赔偿的局限

(一)责任竞合调整违约精神损害赔偿的不足

我国《合同法》第122条规定:“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身、财产权益的,受损害方有权依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”这是我国关于责任竞合的最新立法。如江平先生所述:“在侵权责任与违约责任出现竞合时,对某一权利的损害,一般只允许当事人选择一种请求权来实施权利的救济。但这并不时说对同一违约行为而引起的各种权利的损害受害人只能在违约责任与侵权责任之间选择一种,实际上受害人可以同时运用追究违约责任和追究侵权责任这两种请求权。……如果因违约行为导致物质损害和精神损害,对于物质损害当事人可以要求违约方承担违约责任,而对于精神损害当事人可以依法追究违约方的侵权责任而使自己的精神得到抚慰。” 虽然这种观点仍将精神损害纳入侵权行为法调整,不过还是在一定程度上保护了当事人的精神利益。但是,笔者认为,仅仅利用责任竞合理论来对受害人进行保护是不完全的。违约责任与侵权责任在归责原则、举证责任、义务内容、诉讼时效、构成要件和免责条件、责任形式、责任范围、诉讼管辖方面都存在差异,选择违约之诉或侵权之诉会极大地影响当事人的权利义务。本文只探讨其中几个方面。

其次,违约责任与侵权责任在举证责任方面也存有区别。这与归责原则是相联系的。法谚有云:“举证之所在,败诉之所在。” 举证的成败直接关系到当事人能否胜诉。在我国合同法规定的合同之诉中,受害人通常不负举证责任,而违约方必须证明其没有过错;否则,将推定他有过错。而在一般侵权责任中,受害人通常要对加害人的过错负举证责任。虽然在特殊的侵权责任中,应由加害人反证自己没有过错,但这毕竟只是特殊现象。所以,选择违约之诉会减轻受害人的举证责任。

第三,诉讼时效的差异。从我国民法通则的规定来看,因侵权行为所产生的损害赔偿请求权一般适用二年的时效规定;但因身体受伤害而产生的损害赔偿请求权,其诉讼时效为一年。而依合同法,因违约行为产生的损害赔偿请求权,诉讼时效通常为两年。可见,违约责任可以对当事人遭受的精神损害提供更长期限的保护。

第四,诉讼管辖不同。根据我国民事诉讼法规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或合同履行地人民法院管辖;合同双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。而依侵权行为法提起的诉讼,由被告住所地或侵权行为地人民法院管辖。由此可以看出,违约之诉可以使当事人在更广范围内选择方便起诉的人民法院。

从前文的分析中我们可以看出,在责任竞合的场合下,依侵权之诉来保护违约对方当事人所遭受的精神损害是不充分的,也不是最佳的选择。而且,现行法律对加害给付条件下是否允许受害人选择请求权,如何保障请求权的正当行使等还缺乏明确的规定。 所以,笔者认为,即使在责任竞合的场合下,受害人也可依违约之诉提起精神损害赔偿。这种在合同法中肯定精神损害赔偿的方式更有利于保障民事主体的精神利益,而且立法上简明、诉讼上简便,便于当事人理解、操作。

(二)非责任竞合下的“真空地带”

依据我国现有法律,当某一违约行为造成了精神损害但未构成侵权时,受害人将无法通过责任竞合来提起侵权之诉,并进而获得精神损害赔偿。李海健等9人诉广州羊城旅游公司在旅游活动中违约减少旅游景点赔偿纠纷案便反映了这一立法现状的缺陷。该案中,原告利用春节假期,参加被告组织的南岳衡山四日游。被告在其刊登的广告上称景点有八处。然而开始游览后,不但景点仅三处而且住宿条件极为恶劣(男女8人混住一屋)。在事先未告知的情形下,被告导游未随团让原告自行返回。于是,原告诉诸法院要求返还全程旅游费赔礼道歉,并赔偿精神损失费及重游未观赏五个景点的误工费。 从案情中可以看出,原告本希望利用春节通过旅游获得休闲、娱乐及享受,由于被告的违约,合同根本目的未能实现,原告不仅未能尽兴游玩,反而遭受了极大的不便与痛苦。法院本应判决被告一并赔偿原告遭受的精神损害。然而,法院只支持了原告赔偿经济损失的请求,因为法官认为被告的违约虽然给原告带来了精神上的不愉快,但并不构成民法通则上的精神损害,所以对原告精神损害赔偿的请求不予支持。这清楚地表明,在该案的法官眼里,只有侵犯了法律明确规定的人格权才可能发生精神损害赔偿。

这种在英美法系、大陆法系里被给予合同救济的“目的合同”在我国竟然没有得到法院支持。这不能不说是我国法律的“真空地带”。任何法律皆有漏洞,系今日判例学说公认之事实。 德国法学大儒萨维尼亦指出,法律自制定公布之时起,即逐渐与时代脱节。因社会生活不断发展变化而法律条文有限,欲以一次立法而解决所有法律问题,实属不能。随着社会的不断发展,社会现实会不断地提出各种各样需要在法律上加以解决的问题。违约引发的精神损害赔偿就是一个随着社会的不断发展而日益明显的问题。制定合同法时对此没做出明确的规定不应成为今天我们明知存在“真空地带”而不予填补的理由。因此,笔者认为我国应承认因违约产生的精神损害赔偿。否则,法律对违约方的违法行为的否定评价将大打折扣,结果将助长其违约侵害对方精神利益的嚣张气焰,并打开引发道德风险的大门。比如,摄影社图利,于约定时间不到婚礼现场摄影,反而去另一婚礼现场为允诺更高价的另一对新人摄影。摄影社之所以敢于违约,是因为它知道根据现行法律,它违约后只赔偿对方的财产损失,它是有利可图的。在市场经济下,这种现象并不少见。人们的精神权利沦落到这种地步,难道不发人深省吗?法律能无动于衷,袖手旁观吗?

(一)精神损害赔偿与违约责任和侵权责任的联系

损害赔偿是民法的基本救济方式,是民法的核心。王泽鉴先生认为:“损害赔偿之债在实务上最为重要,万流归宗,民法上之问题,实以此为核心。”损害赔偿之债于各种债之类型均得发生。 因此,损害赔偿责任远较侵权责任和违约责任的其他救济责任重要,是两种责任共有的救济形式。从损害赔偿的本质来看,损害赔偿的目的在于填补所发生的损害,回复到应有状况(即损害未发生时应有状况), 损害赔偿目的的实现似不应因侵权责任和违约责任的不同而有所限制。

精神损害赔偿是损害赔偿的属概念,它与财产损害赔偿一样,同属损害赔偿法调整,共同遵守“有损害即有赔偿”的原则。其真正内涵是对精神权利和权益的不利益状态的赔偿。也就是说,存在精神损失就存在赔偿的可能性,而不管这种损失是由何种不法行为所造成。精神损害赔偿与侵权并没有必然的联系,它是作为一种独立的民事责任形式而存在的。既然侵权责任包括了对精神损害的赔偿,为什么违约责任就不能包括呢? 因此,传统学说认为精神损害赔偿仅限于侵权损害赔偿似有疑问。

笔者认为,精神损害赔偿的独立性和客观性决定了精神损害赔偿不仅仅在侵权责任存在,也在违约责任中存在。民法的目的是调整平等主体之间的民事法律关系,而作为这种法律关系的精神损害赔偿理应在民法中规定。侵权法应进行规定,合同法中也应进行规定。

(二)对违约与侵权在精神损害损害赔偿上竞合的质疑

根据违约责任与侵权责任的二元划分,精神损害赔偿属侵权责任范畴。因而在涉及违约是否存在精神损害赔偿的问题时,通说认为精神损害属于侵权行为法的保护领域,如存在违约与侵权的竞合,当事人可以选择请求权;如果选择了违约之诉,则不能请求精神损害赔偿。笔者认为这一传统理论存在以下疑点:

1.对客体的质疑。依传统民法理论,违约责任属财产责任,而精神损害赔偿属非财产责任。因此,违约的传统责任与精神损害赔偿保护的客体是不同的,一是立足于财产权,一是立足于非财产权,这两个权利虽不能相互吸收的,但可以并存。如果违约行为导致了精神损害,而司法仅救济财产损害,那只是从财产权益上保护了受害方,并没有对受害人的人身权保护。这与违约损害的完全赔偿是背道而驰的,也与民法的发展趋势相悖。

综上分析,笔者认为在违约责任领域,违约的财产责任与非财产责任是责任的聚合,可不适用竞合制度。首先,精神损害赔偿属损害赔偿的范畴,并不局限于侵权法责任体系之内。其次,从民事责任聚合的本质上看,其实质上是民事责任的并合,是行为人由于实施了某种违反民事义务的行为,将依法承担多种形式的民事责任,受害人亦将实现多项请求权。 在特定违约行为中,违约人既侵害了他人的财产权,又侵害了他人的精神权利,受害人当然享有精神损害赔偿请求权。当然按传统理论认为,违约与侵权存在竞合的问题,其实质是因为违约的财产责任与侵权的财产责任是合同法与侵权行为法所保护的共同部分,产生请求权的竞合。但违约导致的精神损害与违约的财产责任是两个完全不同的责任,故应导致责任的聚合而不是竞合。

(三)违约责任与侵权责任二元划分的尴尬境地

1.在民法上,权利与义务的主体处于两种秩序之中:作为他律的法律和作为自律的合同。因此,某种权利或利益,依据法律应受保护,若受侵害即可获得赔偿时,如果将此权利或利益置于合同之下,而违约之结果造成该权利或利益损害,则在理论上应当承认对此亦可请求赔偿。 现有一例可供说明:出租车司机某甲与某乙成立旅客运输合同,行车至斑马线附近时,甲见行人稀少,为抢时间而闯红灯,不慎撞上在横过马路的行人某丙,甲紧急刹车,乙被重重撞在车上。后乙、丙被送医院抢治,但因骨骼伤势过重,乙的左手、丙的右脚终成残疾。此案中,司机甲违反交通规则,造成行人丙的人身伤害,已构成侵权行为,那么,对丙所造成的精神损害,当然应予赔偿。但是,对于乘客乙而言,因其与甲成立合同关系,甲负有将其安全运送至目的地的义务,所以,其人身伤害乃是甲的违约行为所造成。依目前盛行的观念,除非可以将甲的行为解释为对乙的侵权行为,否则,乙不可能就其人身伤害获得精神损害赔偿。同样是对人身伤害造成的精神损害,行人丙可获赔偿,乘客乙就不能获得赔偿,这种结论显然是尴尬、荒谬的。因此,笔者认为,对于违约所造成的精神损害,违约方应当承担赔偿责任。

3.对于民事主体而言,财产利益和精神利益平行并列,不能认为哪项利益更重要,哪项利益更次要。但是如果财产利益的损失,无论是由于侵权行为还是违约行为所引起的,都应当赔偿;而精神利用的损失,只能是由于侵权行为所引起的才可以赔偿,那么人们必将从中得出这种结论:在民法上,财产利益重要些,精神利益次要些,因为财产损害在任何情况下均可请求赔偿,而精神损害则只能在侵权行为发生时才可能获得赔偿。笔者认为这种结论是不可接受的。

4.意思自治是民法的基本原则。当事人在订立合同时享有合同自由,对该自由的一般限制是不得违反法律的强制或禁止性规定,不得违背公共秩序及善良风俗。换言之,只要不违反法律的强制或禁止性规定,不违背公共秩序及善良风俗,当事人得自由约定合同的一切内容。如果当事人在合同中约定,一方违反约定的义务时,必须赔偿另一方因此遭受的精神损害,那么根据合同自由的原则,该项既不违反法律的强制或禁止性规定,又不违背公共秩序及善良风俗的约定,应认为有效。在这种情况下,如果还坚持认为违约造成的精神损害不可请求赔偿,则显得有害于民法的意思自治原则。

四、从合同法与侵权法的融合看违约引发的精神损害赔偿

随着现实生活的发展,违约责任与侵权责任的差异正日益模糊,从而使得这种差异没有以前那么重要了。近现代以来,我们发现原属于侵权行为法调整的非财产损害逐渐纳入了合同关系之中。对于此问题的研究必然引起对合同法与侵权行为法关系的全面检讨,非我目前能力所及,因此笔者仅十分肤浅地从精神利益财产化、合同法与侵权法的共性和合同关系的扩张来探讨将精神损害赔偿纳入契约法调整的趋向。

(一)精神利益财产化

随着市场经济的发展,精神权益逐渐财产化。财产损害和非财产损害的界限并非泾渭分明。相反,随着发达的交换关系、频繁的契约活动和社会观念的变化,二者的界限渐渐模糊。在近代工业化时代,商品交换经济的迅速发展,大量的劳动力涌向市场,进入交换领域,成为商品,人身权通过劳动力商品价值的物化作用,成为“变相的财产权”,“即在物质资料再生产领域中充当活动着的劳动力”。 因此,人身权与财产权的联系也越来越紧密了。德国判例和学说创设的非财产损害的“商业化”,便是佐证。

(二)合同法与侵权法的共性

原属于侵权法调整的合同关系中的非财产损害嬗变为由契约法调整,必须跨越合同法和侵权法之间的鸿沟。跨越此间鸿沟的“桥梁”便是合同法与侵权法的共性。这个共性就是违约行为与侵权行为都是侵害他人权利的不法行为。

更进一步说,“债务不履行,不妨称为侵权行为一种。” 从契约的目的来看,契约是一方当事人和另一方当事人的权益的交换,一方当事人支付对价,有权请求另一方当事人交付相应的权益,因而因债务的不履行,债权人的履行利益受到损害,是一种侵权行为,如缔约过失、加害给付等致使信赖利益和固有利益的损害,其侵权行为的性质就比较明显。因此债务不履行也是一种侵权行为,而且是一种特殊的侵权行为,“不得侵犯他人的权利一般义务,因当事人在合同设立特别义务而得以强化和具体化。” 因而,在本质上,债务履行与侵权行为是一致的。

(三)合同关系的扩张

人类早期社会偏重于用侵权行为法来调整横向关系。契约的违反,也被视为侵权行为。至罗马法时期以降,随着社会交换活动的发展,契约关系逐渐扩张,与侵权行为法并峙,乃至侵蚀侵权行为法。近现代以来,若干原属于侵权行为法的法律关系,例如缔约过失,加害给付亦被视为契约关系,受契约法的约束。契约关系对第三人的保护效力如德国、美国等国确立“附保护第三人作用的契约”制度和“利益第三人担保责任”制度,同时将特定契约关系的保护效力,扩张适用于特定范围的第三人。近现代的合同法,不少国家对于合同不履行而产生的非财产损害,亦有由侵权法向合同法的嬗变。与契约关系密切联系的合同当事人的人身关系以及其他非财产利益,随着交换活动的发达和合同关系的扩张,被纳入契约法的调整范围。许多德国学者称之为“侵权法向合同法的位移”。 本文主张合同法的非财产损害用契约法方法解决。在近现代民法中,这与缔约过失制度、加害给付以及德、美等国契约关系对第三人的保护效力的规定等无不由侵权行为法调整变为由契约法调整同出一源。因此,将与契约关联的非财产损害纳入契约法是民法发展的趋势。

结 语

引用法条

[1]《中华人民共和国合同法》 第一百二十二条

相关思维导图模板

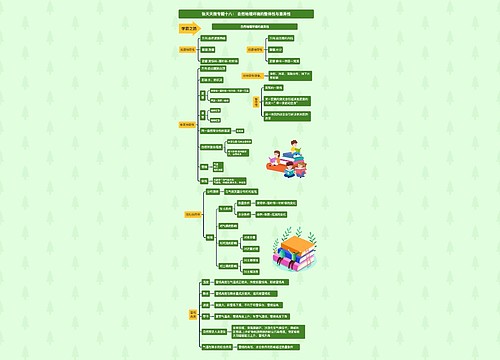

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商