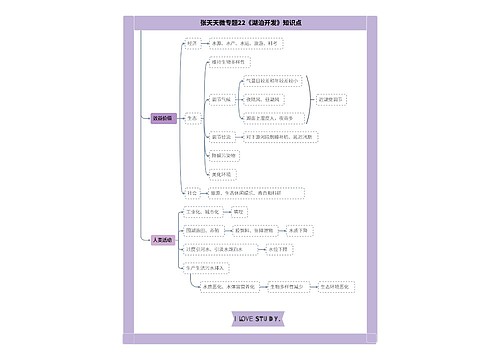

试论著作权的性质思维导图

关键词: 著作权/人身权/财产权

树图思维导图提供 试论著作权的性质 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 试论著作权的性质 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:2c0bc9634f134b06b9cc035fdbbbaed9

思维导图大纲

试论著作权的性质思维导图模板大纲

内容提要: 我国传统著作权理论认为, 著作权的性质包括财产权和人身权。笔者通过对著作权中所谓“人身权”的理论分析, 认为著作权的性质是由它的客体特征或者调整对象决定的, 著作权关系是财产关系, 著作权的客体是统一的无形财产——作品。基于著作权客体的财产性和统一性, 以作品这一“财产”而非以“人身”为客体的著作权, 其内含或性质只能是财产权, 所谓的“著作人身权”在性质上根本就不是人身权, 而是财产权或财产权的一项权能, 都统一于著作权并归于财产权的范畴。

所谓著作权的性质, 简言之, 即著作权到底是什么权利。这里有两个方面的问题: 一方面是著作权的归属, 另一方面是著作权的内含。我国《民法通则》把著作权纳入知识产权, 归属为民事权利。这一点无须探讨。关于著作权的内含, 也就是著作权是单一的财产权, 还是具有双重性, 兼具财产权和人身权, 是财产权和人身权“两权一体”的问题。在版权法最早产生的英美法系国家, 版权属于无形财产, 是既可以转让, 也可以在作者死亡时被继承的一种财产权。有关著作权保护的国际公约中, 也没有“著作人身权”的提法, 甚至根本不规定我们所谓的“人身权”。我国《著作权法》第10 条指出, 著作权包括人身权和财产权, 但并没有明确其所列著作权中哪些是“人身权”。对此, 理论界普遍认为, 著作权法规定的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权属于著作权中的人身权, 即著作权是财产权和人身权的“两权一体”, 并已成通说。然而, 对这一涉及著作权乃至知识产权的“权利属性”的基本理论问题, 实际上值得探讨说明。笔者不敢苟同, 认为著作权的内含或性质是财产权, 所谓的“著作人身权”在性质上根本就不是人身权, 而是财产权或财产权的一项权能, “两权一体”说不能成立。现就此不揣冒昧, 作以论述。为了阐明问题, 我们应当首先明确“人身权”的定义。在民法上, 人身权是和民事主体的人身不可分离而又没有直接财产内容的权利。人身权的最基本特征, 是“它与特定人身的不可分离性”, 法律表现为不可转移性和不可约定性。这一特征, 是权利本身的性质所决定的, 无论如何都无法分离, 而不是由制度所规定的, 事实上可以分离。对人身权的这一基本观点, 是笔者论述著作权性质的一个理论基础。有了这一基础, 再论述著作权的性质, 标准就明确得多, 问题就清楚得多。

下面, 让我们逐一分析所谓的“著作人身权”。

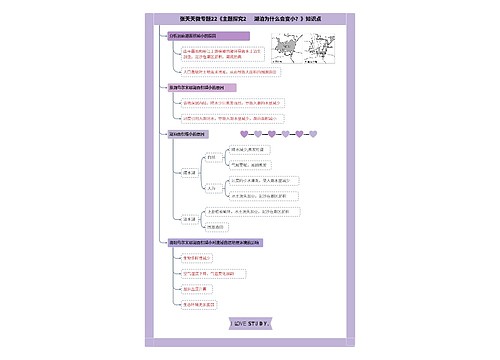

一、发表权

也就是决定作品是否公之与众的权利。所谓公之于众, 就是公开让不特定的多数人知晓。狭义理解的发表, 应为在刊物上登载。发表权的性质到底是什么? 对此, 尽管人们普遍认为它是人身权, 但实际都并没真正说明它为什么是人身权。

考察发表权, 发表是对作品的传播, 发表权实际上是著作权人支配其作品——无形财产的权利, 是一种特定的财产支配权, 是著作财产权中一项只有一次的使用作品的权利, 是从使用权中分离出来的著作财产权的一项权能, 属于作品使用权的范畴。发表权包括决定作品是否发表、在何时何地发表、以何种形式发表等项内容。由于著作权基于创作并完成作品而产生, 作者可以发表其作品, 也可以不发表其作品, 作品是否发表, 关系的只是作品本身的存在方式, 而并不影响作品或著作权的存在。同时, 作品是否能够发表, 并不简单取决于作者的单方意志, 并不是著作权人想以什么方式发表其作品就能够发表, 实际能够享有和行使发表权。

对于狭义理解的在刊物登载上的发表, 发表权只有在订立“出版合同”时才产生, 作品的发表或发表权是作者或著作权人与出版者意思表示一致的结果,发表权属于合同权利, 是一种债权。就此而言, 发表权不是作者必然需要和行使的权利, 也并不必然构成作者权或著作权, 而属于“出版合同关系”的内容。

发表权在决定是否发表作品上, 有决定发表权和决定不发表权, 但如果没有决定发表权, 决定不发表权也就没有任何权利意义。事实上, 著作权法是否确认发表权, 都不影响作者的实体权利。作者只要享有作品使用权, 就可以发表其作品, 并充分实现其作品权利。发表权的行使, 是一个比较复杂的问题。实践中, 不是所有的国家著作权法都承认和保护发表权,《伯尔尼公约》也没有保护发表权的规定, 这并不限制著作权及其法律保护。

就权利本身来说, 发表权是“著作权人权”, 而不是“作者权”, 是完全可以与作者的特定人身相分离的权利: (1) 职务作品的发表权归属于作者所在单位;(2) 受委托创作的作品, 著作权和发表权的归属由合同约定; (3) 法人和非法人单位的作品可以由承受人行使发表权;(4) 作者身份不明的作品, 作品原件的合法持有人行使发表权; (5) 作者生前未发表的作品, 作者未明确表示不发表的, 由继承人、受遗赠人或作品原件的合法所有人行使发表权;(6) 内容涉及第三者的作品, 是否可以发表应取得该第三人同意; (7) 作者许可他人决定是否发表其作品并不违法, 法律也无法禁止, 等等。这些权利事实都充分证明, 发表权是著作权人权, 而不是作者权; 是财产权, 而不是人身权。

可以说, 行使发表权, 是著作权人最终实现财产利益的一个前提。发表权根本不存在与某一特定人身不可分离的属性, 发表权完全可以与特定的人身相分离, 是一个不可改变的事实, 著作权法也予以确认。作品财产到底由谁发表, 由谁行使“发表权”, 最终归于立法的各种合理选择和规定, 发表权本身并不具有与某一特定人身不可分离的人身权属性, 不属于人身权范畴, 而属于著作财产权的一项权能或内容。

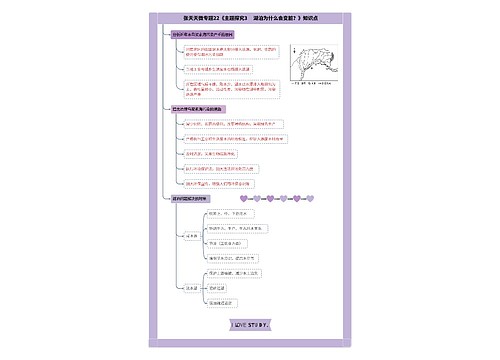

二、署名权

即表明作者身份, 在作品上署名的权利。署名权是确认作者的权利, 是标记作品财产创作归属的权利, 是记载作品财产所有人的权利。署名权包括署名权和不署名权; 署真名权和署假名权。理论上, 署名应当反映作者与作品之间的内在联系, 作品应当由作者署名, 这样最为合理。所以, 我国著作权法规定,署名权属于作者。但是, 法定属于作者的权利, 不一定是非由作者行使的权利, 更不一定是与作者特定人身不可分离的人身权。

我国署名权法规定, “如无相反证明, 在作品上署名的公民、法人或非法人单位为作者” ——“无相反证明”的“相反证明”就是: 署名的未必就是作者——法律并不禁止、也无法禁止“非作者”在作品上署名成为作者——署名与作者之间并没有必然的人身联系。事实上, 作者可以不在自己的作品上署名, 而署名的未毕就是真正的作者, 署名权可以与作者特定的人身相分离, 这是一个法律所不能防止和避免的事实——法律只能对作品署名问题作出规定, 但不能最终决定作品的署名。可见, 与发表权一样, 署名权归属于作者, 只是法律的规定, 而不是决定于事实本身——当然, 这一规定是合理的, 这是立法应遵循的原则, 但署名权本身却并非与作者特定的人身不可分离。再者, 既然署名权包括不署名权和署假名权, 那么仅此一点, 署名权还有什么“人身权”意义?

根据我国著作权法规定, 受委托创作的作品, 著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定, 如果合同约定由委托方享有的, 那么作品的署名权就属于委托方, 在作品上合法署名的就不是作者——可以约定由非作者享有的权利怎么能是“人身权”? 又根据我国著作权法规定, 由法人或者非法人单位主持, 代表法人或者非法人单位意志创作, 并由法人或者非法人单位承担责任的作品, 法人或者非法人单位视为作者——自然人创作的作品转归法人或者非法人单位所有, 由法人或者非法人单位署名和享有署名权——在作品上合法署名的作者同样不是真正的作者, 署名权还哪有什么人身权性质?

就署名权自身而言, 署名权作为标记作品归属的权利, 只是记载著作财产权或作品财产创作者即作者的形式。对于未传播或发表的作品, 署名本身并没有任何权利意义。对于传播或发表的作品, 署名权在著作权中也不是一项独立的权利, 而实际上是著作财产权的附属内容或者一项权能, 其本身并不能决定著作权的性质。有形财产因其有形而以“占有”标明所有, 无形财产因其无形则以“标记”确定归属, 不论是占有还是标记, 都是记载权利的形式, 只是表现的记载形式不同而已, 此外并无特殊的法律意义。

三、修改权

对于修改权, 我国《著作权法》的定义是: “修改或者授权他人修改作品的权利。”这一定义本身就说明, 修改权不是和作者的特定人身不可分离的一种权利, 它完全可以由作者以外的不特定人来行使, 不属于人身权。修改权也是对作品这一无形财产的特定支配权, 是著作财产权。与所下定义一致, 我国著作权法具体规定的修改权, 既可以由作者或者著作权人本人行使, 也可以由作者或者著作权人以外的第三人行使: (1) 图书出版者经作者许可, 可以对作品进行修改、删节;(2) 报社、杂志社可以对作品作文字性修改、删节, 经作者同意也可以修改作品内容;(3)许可他人以各种方式使用作品等于同意他人对作品作必要的修改; (4) 职务作品的修改权由作者所在单位享有;(5) 受委托创作的作品, 著作权和修改权由合同约定其归属; (6) 法人和非法人单位作品的修改权可以转归承受人;(7) 作者身份不明的作品由作品原件的合法持有人行使修改权; (8) 作者死亡后著作权中的修改权由作者的继承人或者受遗赠人保护;(9)已经出售的美术作品的修改必须征得原件所有人的同意; (10) 作者或著作权人可以授权他人修改作品,等等。这些都是财产权的特征表现。

实践中,修改权是一个非常复杂的问题,它因作品出版发表与否、是何种创作形式、原件物权是否转移等因素而在存在上表现出很大的不同,一般笼统地讲“修改权”并不能确切说明。例如,对于未发表的作品,修改与创作之间的界限是无法严格区别和界定的。对作品的修改,是修改的作品没有完成,修改作品,是对作品的加工创作过程——修改就是创作,修改本身毫无特定权利意义。对于已经出版发表的作品,“修改权”的行使和存在也是一个复杂的问题,同样不是人身权。总之,在著作权中,“修改权”的实质,是对作品财产的创作权和支配权,属于财产权范畴。

四、保护作品完整权

也就是保护作品不受歪曲、篡改的权利。所谓保护作品完整权, 实际上是保护“作品财产”完整权,是对他人侵犯自己作品财产的禁止权, 即禁止他人歪曲、篡改其作品的财产权。同上述所谓各项“著作人身权”一样, 保护作品完整权, 同样不是和作者特定的人身不可分离的权利, 也完全可以由作者以外的不特定人来行使。我国著作权法所规定的保护作品完整权, 也不是人身权。《著作权法》第20 条规定, 作者的保护作品完整权的保护期不受限制。但是, 作者本身的生命是有期限的。《著作权法实施条例》第20 条规定, 作者死亡后, 其著作权中的保护作品完整权由作者的继承人、受遗赠人或者著作权主管部门保护。由这些主体保护, 实际上也就是由这些主体行使“保护作品完整权”。这就说明, 保护作品完整权的主体是因继承或承受事实的发生而不断变更的。我国著作权法所规定的保护作品完整权本身也并不是与作者特定人身相联系的人身权。同时, 著作权人享有保护作品完整权, 不等于他人不能对其作品进行修改, 依法对他人作品的修改, 并不在保护作品完整权的禁止之列。与上述各项著作权不同的是, 保护作品完整权具有财产请求权的性质, 既不适于和其它著作权并列,也与人身权无关。

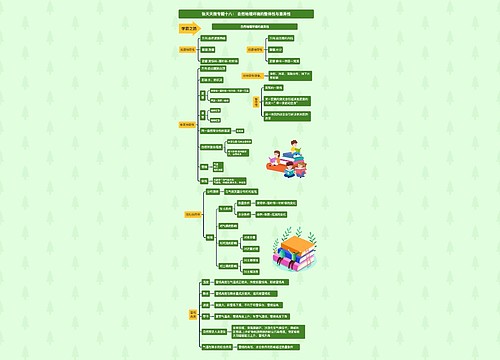

事实上, “两权一体”说简单地确定“著作人身权”, 既没有真正弄清这些著作权的本质属性, 也没有正确理解人身权的真实含义。在著作权中, 发表权与复制权、修改权与改编权??真的就有人身权与财产权的质的区别吗? 其实不然。所谓著作权中的人身权, 至多不过是应当由作者或著作权人“本人”享有和行使的权利, 本无“著作人身权”属性, 反与“著作财产权”质同。“著作人身权”只是一个主观臆断和随心虚拟的结果, 既无理论价值, 也无实际意义。“著作人身权”的理论观点, 有悖于基本的法理和法律的本身, 不能自圆其说, 经不起理论分析。

有人为解释“著作人身权”, 甚至去区别“民法中的人身权”和“著作权法中的人身权”, 区别更是廖误得很。看到民法中的人身权与著作权法中的“人身权”不同是对的, 因为后者本身就不是人身权。著作权法中的“人身权”与民法中的人身权的一切不同, 就在于它是财产权, 所以这些“人身权”可以与权利主体相分离、可以在作者死后由继承人行使的特征, 就可以不再区别和解释。

这里必须说明一个问题, 那就是权利的“人身归属”, 并不等于权利的“人身性”。人们所谓的“著作人身权”, 其实不过是应当归属于一定“人身”的权利。事实上, 任何权利都是“主体”的权利, 都归属于或者应当归属于一定“人”或“人身”, 从这一意义上讲, 任何权利都可以说是“人身权”, 而这一意义上的“人身权”, 也就没有了人身权的界定意义。

与上述问题相联系的是所谡“著作人身权”的身份属性问题。诚然, 这些权利确和一定的“身份”相关。然而, 权利作为法律关系的内容, 作为“人”的权利, 都和一定的身份相关, 并反映一定的身份关系, 是一定身份关系的法律表现。可是, 这种权利的“身份性”和民法中不能与特定人身相分离的“身份权”, 在性质和内含上是根本不同的, 必须在法律上加以区别才能正确理解其含义。

对于“著作人身权”,又有“精神权利”之说。应当说,这些权利对于作者或者著作权人,在具有财产意义的同时,确实在具有一定的“精神意义”,这或者是它们的一个特征并构成与其他著作权利的一个区别。因此,称其为“精神权利”,作为对这些权利主观认识的一个方面,倒也反映一定的客观事实。笔者并不否定“精神权利”的提法,但认为“精神权利”的内含并不等同于“人身权利”。当然,“精神权利”这一提法本身的科学性和准确性,也并非不值得探讨。

根本性的问题是,著作权关系是财产关系,著作权或者著作权中的各项权能,客体都是统一的作为财产的作品——以“财产”而非以“人身”为客体,著作权只能是财产权而非人身权。权利的性质是由它的客体特征或者调整对象决定的。基于著作权客体的财产性和统一性,只有财产权的定性,才符合著作权的本质。著作权是一个完整、统一的民事权利,著作权中的任何权利,都是著作权的权能或内容,都设定于同一财产客体即作品,都统一于著作权并归于财产权的范畴,其既不是“两权”一体,也不可能两权“一体”。

当然, 所谓“著作人身权”与其他著作权能, 也确有一定的区别。一般来说, 它们决定作品财产创作事实, 随作品事实的存在而存在, 并以此维护作品的财产价值, 可姑且谓之“作品创作权”, 其一般不能受时间限制, 也不具有可继承转移意义。与此相联系的, 是由此所决定的“作品使用权”, 它的享有和行使则具有直接的财产收益性, 其保护受到时间限制,也可以依法继承甚至转让。对此, 本文不予系统论述。

著作权法保护作者的著作权, 本身就是对作者人格的一种肯定, 没有必要非弄出个“作者人身权”才算是抬高了作者的身价地位——这是一种糟糕的想法。在我国著作权法理论中, “两权一体”说已经是具有定势的思维习惯和成为习惯的心理积淀——积非成是, 但不可为是。

从《伯尔尼公约》来看, 该公约第6 条之2 指出:“不受作者经济权利的影响, 甚至在上述经济权利转让之后, 作者仍保有要求其作品作者身份的权利, 并有权反对对其作品任何有损其声誉的歪曲、割裂或其他更改, 或其他损害行为”; 第11 条之2 也提到了“作者的精神权利”, 同时公约的规定中也有关于诸如“署名”等方面的内容, 但并没有明确把它们作为“著作权”提出来。通观整个公约, 是把著作权作为财产权加以保护的, 所谓的身份或精神权利问题, 是被作为保护著作财产权所需要的附属内容提及的。可是, 我国著作权法在著作权内容的认识和确定上, 则与公约不同, 它明确地把著作权划分为人身权和财产权, 从而使所谓的“人身权”成为决定著作权性质的因素, 并重点突出强调所谓的人身权, 事实上勿视作者的财产权及其保护, 勿视作品的财产性和著作权的商品性, 是更多地反映和保留了计划经济条件下人们的著作权观念及其对著作权的理解和认识。(大连海事大学法学院·王利民)

出处:《财经问题研究》1999年第7期

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商