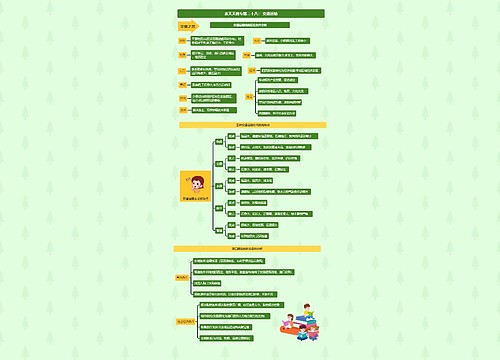

诉讼与诉讼外纠纷解决机制关系新论思维导图

在我国,建立多元化纠纷解决机制已成共识,实务中人民调解、仲裁等诉讼外纠纷解决机制发挥着重要作用。然而,如何正确处理诉讼与诉讼外纠纷解决机制之间的关系,建构“预防和解决民事纠纷的民事程序法”[1]一直是困扰着理论和实践工作者的难题。当前,人们在对“诉讼万能论”进行反思的同时却不自觉地走向另一个极端,即片面强调诉讼外纠纷解决机制的功能,诉讼外纠纷解决程序过度扩张,忽视了诉讼在纠纷解决体系中的地位,诉讼作为“最后一道防线”的作用被限制。因此,从理论上对我国诉讼与诉讼外纠纷解决机制关系进行深入研究显得尤为重要。本

树图思维导图提供 诉讼与诉讼外纠纷解决机制关系新论 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 诉讼与诉讼外纠纷解决机制关系新论 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f6470c4822f5edbba89ed26ad48891c1

思维导图大纲

诉讼与诉讼外纠纷解决机制关系新论思维导图模板大纲

一、日美学说概况

在日本和美国,关于诉讼与诉讼外纠纷解决机制在民事诉讼解决体系中的地位的讨论已颇具规模,并形成相关学说。

日本作为“裁判与ADR并行的协动主义国家”[2],关于诉讼与诉讼外纠纷解决机制的关系问题备受关注,学术界形成中心说、并列配置说和法的支配说等几种不同的学说。

中心说也叫顶点说,首先由小岛武司教授提出。中心说首先以实体法在纠纷解决过程中的适用程度为标准将不同的纠纷解决方式分为两类,一类是诉讼,一类是诉讼外纠纷解决方式。根据该说,在纠纷解决制度中,法律尤其是实体法保证了纠纷解决结果的正当性。由于诉讼依据法律规定对纠纷进行解决,充分实现当事人的实体权利,因此诉讼结果应当成为纠纷解决结果的理想标准,诉讼应当作为整个纠纷解决体系的核心;其他的纠纷解决方式不同程度地实现法律赋予当事人的权利,因此属于次要地位。在纠纷解决体系中,诉讼对诉讼外纠纷解决机制有波及效力,诉讼外纠纷解决方式对诉讼则有向心效应。[3]

针对中心说“以解决标准为基轴的诉讼中心”的观点,井上治典教授提出的“并列配置说”则认为,诉讼只是众多纠纷解决方式中的一种;由于诉讼外纠纷解决机制和裁判都是为当事人间进行理性对话以及按照主动性、选择性和自律性解决纠纷提供了场所,所以从尊重当事人程序选择的角度来看,无论裁判还是调停、仲裁,各种纠纷解决程序之间是相互渗透、并列配置的。并列配置说强调各种纠纷解决程序之间的渗透性,主张诉讼与诉讼外纠纷解决机制之间的界限是模糊的,两者之间的间壁正在流动化,诉讼程序自身也包含了诉讼外纠纷解决程序的成分。“并列配置说”也称为“判决和解融合的一元论”。[4]

与日本多种学说并存的情况不同,虽然美国学者对ADR的议论颇多,其中,调解的功能更是得到人们的极大关注,但是在关于诉讼与诉讼外纠纷解决关系问题上,理论界则略显“单调”,主要是停留在赞成调解和反对调解的对立观点的争论之上[6],前者以葛兰特(MarcGa-lanter)为代表。他指出:“所有这些方法[7]与传统的方法合在一起构成了美国的‘解决争端过程的生态学’(ecologyofdisputeprocessing)。正规的法庭审判只是人们用来追求正义的许多方法的一种。而所有其他的方法是在人们反对正规化的法律制度垄断解决争端的斗争中产生的。而院外解决方法与法院判决的最大不同,从‘生态学’角度,就在于保持‘社会平衡’,即争执者的全面持久的关系。”[8]这种“生态学”观点与日本的“并列配置说”的共同特点是强调各种纠纷解决方式并不存在主次之分。

持反对意见的学者则表示对过分强调使用调解、忽视审判功能可能导致不良影响的担忧。这些学者认为,在一个倾向和解的模式中,受损失的是当事人和公众;随着调解变得更为普遍,一个真正的危险是高质量服务的缺失,对和解的支持可能危及法院在创设先例方面的效率。[9]今天的美国,曾经在调解再生运动中发挥了点火作用的近邻调解中心,由于得不到人们积极地利用,已经出现了与所在地域脱离,而依赖法院移送案件并逐渐被纳入法院的纠纷处理系统的倾向。[10]

综合日、美两国理论界诸观点,不难看出,在关于诉讼与诉讼外纠纷解决机制关系的问题上,学界的主要分歧是如何看待两者在民事纠纷解决程序体系中的关系。对此,主要有两种观点,一种是将诉讼视为该体系的中心,中心说或法的支配说是这种观点的代表,诉讼与诉讼外纠纷解决这两种纠纷解决机制在程序保障、法政策形成等方面存在着质的区别,因此诉讼应当是民事纠纷解决程序体系中的“司令部”;而并列配置说以及葛兰特的“解决争端过程的生态学”则主张诉讼与诉讼外纠纷解决在民事程序体系中地位是平行的,应当对诉讼与诉讼外纠纷解决两者的界限作“模糊化”处理——强调两者都是纠纷解决方式,因此反对所谓“诉讼中心”的观点。

二、我国的“防线说”

根据上文对国外关于诉讼与诉讼外纠纷解决关系的两种学说的分析,由于“防线说”主张“司法最终救济原则”,诉讼对于其他纠纷解决方式具有支持和监督的作用,民事纠纷解决机制作用发挥取决于诉讼制度功能的实现,因此,“防线说”当属前述第一种观点,即主张诉讼是民事纠纷解决程序体系的中心。但是,如何认识“防线说”与中心说、法的支配说的区别?笔者认为,与中心说和法的支配说相比,“防线说”的显著特点在于以“司法最终救济原则”构建民事纠纷解决程序,强调诉讼与诉讼外纠纷解决方式的衔接——诉讼应当从实体和程序两个方面支持和监督诉讼外纠纷解决方式。而中心说虽然认为诉讼应当是民事纠纷解决程序的中心,但是其理由是:“在ADR中,法律作为可行的准则并不必然意味着法律所赋予的权利都会变成现实”;“法律在诉讼和ADR中都得到了实现,只是程度不同”。[12]因此,虽然中心说、法的支配说以及“防线说”均承认诉讼的中心地位,但是,无论中心说还是法的支配说都没有对诉讼与诉讼外纠纷解决衔接问题进行阐述,它们的缺陷是割裂了诉讼与诉讼外纠纷解决方式的关系,尤其是忽视了诉讼对于诉讼外纠纷解决结果效力的监督作用。我国的“防线说”科学合理地指出诉讼支撑其他纠纷解决方式的功能,一方面强调了诉讼的中心地位,同时又主张诉讼与诉讼外纠纷解决方式在实体和程序两个层面的关联性。

三、我国诉讼外纠纷解决机制运行评析

从目前我国理论和实践情况来看,虽然人们普遍认同人民调解作为民事纠纷解决体系的“第一道防线”的地位,而诉讼作为“最后一道防线”的地位却常常被淹没在人们对诉讼外纠纷解决机制盲目推崇的狂热中,主要表现在诉讼外纠纷解决强制化的趋势日益明显。诉讼外纠纷解决强制化的实质是诉讼外纠纷解决程序过度扩张,“剥夺”了诉讼机制作用发挥的机会。这样,诉讼与诉讼外纠纷解决地位关系上呈现出“并列配置”的态势:一方面,研究者对诉讼外纠纷解决机制的替代性作用进行深入探讨,特别是在介绍、研究国外ADR运动后指出我国诉讼外纠纷解决机制发展之不足,认为人民调解作为我国传统的诉讼外纠纷解决机制应当发挥更大的作用。另一方面,在实践中,随着2006年《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》的出台,诉讼外纠纷解决机制发展出现转折,最高人民法院在2004年颁布的《关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》(以下简称“《调解规定》”)“委托调解”、“协助调解”大量运用,人民调解作为诉讼外纠纷解决机制的传统迎来了复兴契机。在我国,以人民调解为代表的诉讼外纠纷解决机制开始走向“扩张”的道路。

人民调解程序过度扩张首先表现在人民调解的权力化与司法化趋向。根据我国《宪法》,人民调解委员会是群众自治性组织,是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织。2002年最高人民法院、司法部《关于进一步加强新时期人民调解工作的意见》则将乡镇、街道的司法调解中心逐步规范到人民调解的工作范畴。2002年司法部颁布的《人民调解若干规定》甚至将人民调解委员会的主管范围扩大至公民和法人、公民和其他组织之间的民事纠纷。[13]与此同时,人民调解借助于《调解规定》实现了性质的嬗变,人民调解不再是纯粹的群众自治性组织,呈现出权力化和司法化的趋势。

第一,作为非正式的纠纷解决方式,纠纷当事人的力量对比关系和外部权威对纠纷解决能起到很大的作用。但是,事实上,如果说在简单的民事纠纷中,当事人之间还可以保持相当的纠纷解决力量的话,那么如果调解程序过度扩张时,则可能出现因当事人双方力量对比不均衡而导致调解结果缺乏公正。同时,由于寄予外部权威发挥作用,因此,如果发展到极端,则可能出现调解人员恣意妄为的弊端。调解程序作为纠纷解决方式必然要求其能为当事人提供与纠纷程度相对应的纠纷解决服务,而在我国,人民调解制度建设相对落后,如缺少制度运作经费、人民调解员素质不高等,因此,对于人民调解制度本身能否提供与其扩张趋势相适应的纠纷解决服务,笔者持怀疑态度。

第二,调解追求当事人的合意,在合意的形成中,如果含有非法的选择,就会开辟法律与传统价值和现实状况相妥协的道路。在我国,人们权利意识,尤其是利用程序实现法律赋予的权利的意识淡薄。我国并非没有程序,问题是现有程序太薄弱,而且没有经历过现代意义上的合理化的过程。[15]因此,过度强调调解,调解程序无限扩张甚至滥用,无疑不利于人们程序意识的加强以及程序制度的构建。在国外,“替代性的纠纷解决论”流行的原因是因为它考虑到了当事人和社会全体的成本,又满足了实现正义的要求。“替代性纠纷解决论”的基本出发点,是关于民事诉讼的法令、制度、法律职业已经有了一定程度的完备的基础,对当事人而言,对社会全体而言,诉讼的成本都已经是很高了。将国外的法治发展状况强制嫁接到我国,其后果无疑是本末倒置,诉讼外纠纷解决程序过度扩张,诉讼制度的作用必然受到极大的限制。

第三,调解的滥用不利于纠纷公平解决。调解程序的过度扩张,非但没有减少解纷的总成本,反而增加了纠纷,从而丧失了诉讼外纠纷解决机制所具有的简易性、迅捷性等优势。调解形成的合意之所以不稳定,原因在于调解合意形成通常以法律的不严格遵守为前提。因此在调解过程中,本应成为双方当事人接受和遵守的法律成为调解过程中当事人讨价还价的对象。而且,由于我国调解制度化程度不高,程序合理性不受重视,这样导致权利人的权利往往得不到合理的实现,“凑合调解”或者“折中调解”等“和稀泥”式的调解将不利于权利、义务的正确分配,这样纠纷就得不到公平解决,纠纷没有减少,反而增加。目前,人们十分强调调解方式解决纠纷的优势,但是对于调解结果是否有利于权利人问题却置若罔闻,这种现象应当得到及时制止,因为纠纷的真正解决首先应当保证当事人权利的合理实现,否则诉讼外纠纷解决机制的存在依据将不复存在。

四、诉讼的作用

诉讼和诉讼外纠纷解决机制在多元化纠纷解决程序体系中的地位不同。根据防线说,作为民事纠纷解决体系中心的民事诉讼发挥着两方面的作用:一是纠纷解决;二是支撑、维持其他纠纷解决方式。

虽然民事主体在发生冲突时总是先选择成本较低、能平息主体对立情绪的非诉讼手段,只有在双方利益冲突的裂度较高、排除难度较大或冲突事实较复杂的情况下,当事人才会诉诸昂贵、费时、正式的诉讼程序,但是我们认为,这并不妨碍诉讼程序在民事纠纷解决程序中的基础地位,原因在于:第一,诉讼外纠纷解决机制由于缺乏必要的保障当事人平等对话的强制手段,因此当双方当事人地位不平等的情况下,往往造成弱势一方当事人的权利难以得到实现。第二,民事诉讼具有根据纠纷性质的不同而提供相应的程序救济的功能,具有一定的灵活性。第三,随着社会发展,民事诉讼的功能发生一定的变化,从传统的以维护私人利益的民事诉讼发展到保护集团性利益或扩散性利益的现代型民事诉讼。现代型诉讼满足了人们对由于社会发展产生的特殊纠纷的特殊解决需求,它的政策形成功能以及程序保障功能是其他诉讼外纠纷解决机制所无法提供的。

其次,民事诉讼作为民事权利的最后一道防线,具有支撑、维持其他纠纷解决方式的作用。具体来说包括:第一,出于对诉讼成本以及民事诉讼公正裁判结果的预测,当事人才会根据需要选择诉讼外纠纷解决机制,从这个角度而言,民事诉讼制度赋予诉讼外纠纷解决方式更大的活力。[17]第二,民事诉讼制度保障诉讼外纠纷解决结果相应法律效力的实现。民事诉讼的这种保障作用是多方面的,如诉讼外纠纷解决引起诉讼时效中断、诉讼对诉讼外纠纷解决结果的审查、承认和执行。

然而,与人民调解的大量使用及其受理范围的扩大趋势相比,诉讼的缺陷却日益凸现,诉讼中心地位的作用并未得到发挥,人们不得不采用诉讼外纠纷解决机制回避诉讼,因为当事人通过诉讼解决纠纷不仅面临着可能的司法腐败、烦琐的程序、高额的诉讼成本以及难以避免的执行难等。对此,有必要对我国目前的民事纠纷解决体系以及诉讼制度存在的问题进行反思。我们认为,在巩固诉讼“最后一道防线”地位的同时,发展诉讼外纠纷解决机制是完善我国多元化纠纷解决体系的重要内容。为此,我们首先应当在理念上重视诉讼外纠纷解决方式,正确认识诉讼外纠纷解决方式的特征及其相对优势。在制度设计上,应当规范已有的诉讼外纠纷解决方式,以保证纠纷的真正解决而非简单地平息纠纷。其次,应当大力发展新型的诉讼外纠纷解决途径,如律师参与非诉调解、行业纠纷解决机构等。最后,实现诉讼与诉讼外纠纷解决机制的衔接。诉讼作为“最后一道防线”如果能够充分发挥其监督和维持诉讼外纠纷解决机制的作用,民事纠纷解决体系才得以顺利运行。对此,有必要从诉讼外纠纷解决机制在诉讼证据形成、证据效力、纠纷解决结果的效力确定等方面有所突破,充分发挥诉讼外纠纷解决机制在解决纠纷方面的作用。

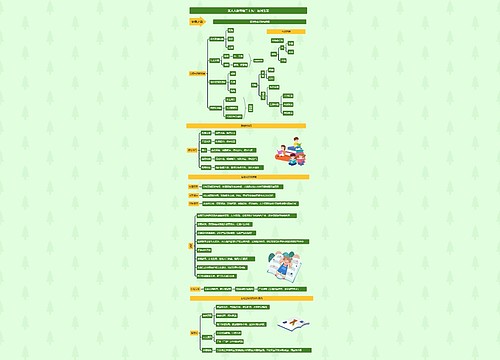

相关思维导图模板

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

树图思维导图提供 第六章 群体传播与组织传播_副本 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 第六章 群体传播与组织传播_副本 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49

上海工商

上海工商