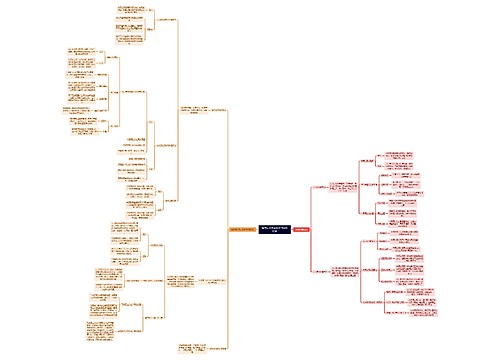

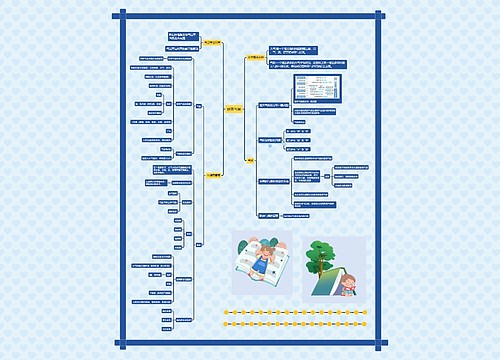

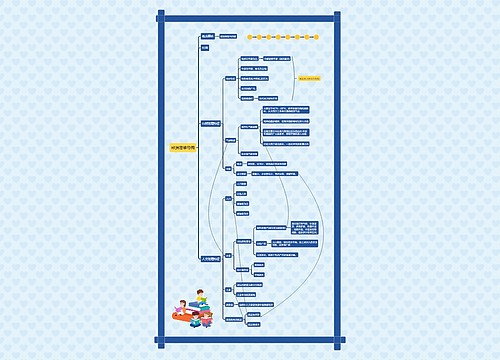

社区矫正行刑方式观探微思维导图

内容摘要:在我国,将社区矫正视为与监禁矫正相对的行刑方式,是一种比较普遍的观点,但是从长远看,这种观点是非常有害的。因而有必要对其进行反思。社区矫正性质应定位为:在社区中实行的,采用社会工作方法对矫正对象进行的矫正活动。

树图思维导图提供 社区矫正行刑方式观探微 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 社区矫正行刑方式观探微 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:777a8bfbf0eb27dfb07f9ce9e33baf53

思维导图大纲

社区矫正行刑方式观探微思维导图模板大纲

关键词:非监禁刑 社区矫正 行刑方式 社会工作

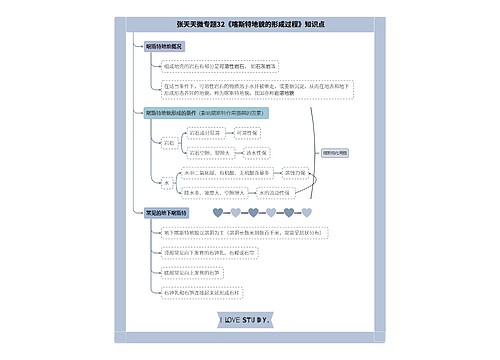

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于开展社区矫正试点工作的通知》中,对社区矫正的概念进行了界定——社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式,是指将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关,在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下,在判决或裁定规定的期限内,矫正其犯罪意识和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。这是目前最权威的概念。有人认为,这个概念是一个表述比较准确、内容比较全面,并且考虑了国际社会的做法和中国的实际情况,比较恰当地体现了社区矫正措施的主要内容和基本特点。[1] 但是,该概念关于社区矫正是一种行刑方式的观点,却值得商榷。

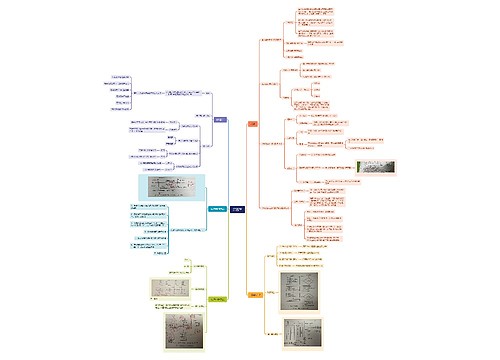

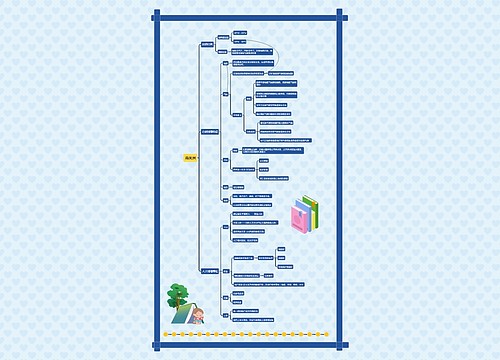

一、 “行刑”与“矫正” 概念混同,是社区矫正行刑观产生的直接原因

按照罪犯是否被监禁来划分,“刑”可以分为“监禁刑”和“非监禁刑”。目前从我国刑法体系看,非监禁刑有死刑(立即执行)、管制、剥夺政治权利、罚金、没收财产、驱逐出境。而暂予监外执行,只是监禁刑的一种

从我国目前的社区矫正工作试点情况看,社区矫正对象并非都是行刑对象,例如,宣告缓刑和裁定假释对象就不属行刑对象。

再看被裁定假释的。从字面上去理解,假释就是“假的释放”。假释是指对罪犯附条件提前释放的一种刑罚制度。从功能上看,假释具有减刑的一切功能。[9]根据刑法第八十五条的规定,罪犯被假释后,公安机关只具有监督权,不具有行刑权。另外,根据刑法第五十八条的规定:“附加剥夺政治权利的刑期,从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算;剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。”该法条很明确地指出,执行主刑与不执行主刑的界限——假释之日。既然主刑不执行了,那么不附加剥夺政治权利的罪犯,从假释之日起就不应该属于刑罚执行的对象了。不过,假释和缓刑一样,法律也保留了在特定情况下对其执行刑罚的可能性。因此,假释同样是相对于实际执行来说的。

《联合国非拘禁措施最低限度标准规则(东京规则)》规定,“采用非监禁措施应成为向非刑罚化和非刑罪化方向努力的一部分,而不得干预或延误此目的进行的努力。”[10]其目的也是防止将非监禁措施行刑化,毫无疑问,将社区矫正行刑化的观念恰恰“干预或延误”了非监禁措施非刑罚化的努力。

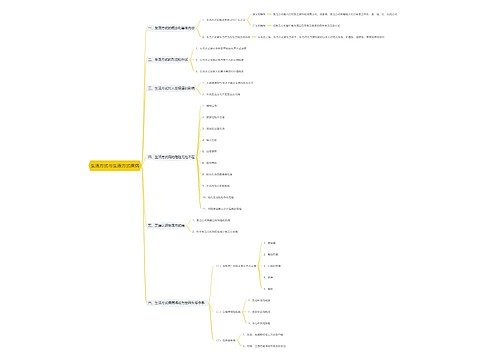

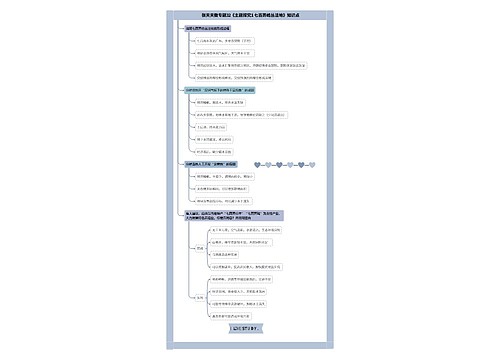

二、没有真正领悟社区矫正的内涵,导致社区矫正性质定位欠科学

社区矫正对于我国来说,无疑属于“泊来品”,我们本应对外国社区矫正工作进行全面而客观地考察,尤其是对它的概念内涵要有科学地把握,不能简单地把“社区矫正”这个新名词作为对 “五种对象”的监督管理教育的代名词,更不能将在本质上与监狱工作不作区分。因而,我们有必要对中外社区矫正概念,特别是我国和美国的社区矫正概念进行比较分析。

让我们先来了解一下美国的社区矫正概念。

社区矫正的观念是一种理性的思维。首先,从广义上说,要弄清通常与犯罪有关联的主要因素。例如,与教育程度、滥用毒品、职业情况等有什么关系。其次,社区项目的设立,也是紧紧围绕这些主要因素的构成来建构的。再次,无论是缓刑罪犯还是假释罪犯,都被安置在这些设施中,而其中许多情况下是来自法庭或者假释委员会的特殊指令。也就是说,他们应受处遇的类型和数量都是明确的。最后,社区矫正的期望结果将是确定的。通过完成对矫正项目的实施,罪犯将不再有继续犯罪的行为,这样也就减少了犯罪。

更重要的是,为了保证矫正的有效性,必须对社区矫正设施进行评估和测量,要确定其对罪犯(例如再犯率)和社会(例如犯罪率)到底有多大的影响。社区矫正设施的成功,唯一取决于组织的控制策略和项目被执行的方式。进一步讲,这个领域的从业人员必须对他们提供的服务负责。在一定程度上,社区矫正意味着,聘用高素质的职员,进行服务行为的评估,还要取得成果。

社区矫正设施的百分百有效当然是最理想的,尽管从研究结果看,有的州实现了。但是,要想全国都做到,恐怕要花费许多年去研究。然而,这毕竟可以说明罪犯在这种处遇方式中得益。相反地,联邦统计数据表明,监狱内的罪犯绝大多数都是多次犯罪者,超过60%的缓刑和假释犯很可能重新犯罪。因而,当今社会急需社区矫正。[11]

该概念没有采取绝对化的定义方式阐述,而是用商讨的语气,给别人以充分的话语权。这是社会科学的特点决定的,这有利于社会科学的不断创新和发展。相反,概念过于权威,是件很可怕的事情。由此我们方能理解,为什么美国各州社区矫正方式不是“大一统”。[12]它还明确了社区矫正的目标——“旨在允许犯了罪的人进行重新改善自我(re-integrate themselves) ,并为其提供相应的机会,使其不致再危害公共秩序和安全。”把“重新改善自我”放在首要的位置,“提供机会”只是辅助的作用。它还解释了什么样的思维是“理性的思维”,并且指出社区矫正的具体项目和技术方案。

这个概念给我们的印象是,社区矫正的确不同于监禁矫正,但它又不是与监禁矫正相对的方式。实际上,在美国等一些国家的监禁矫正也贯穿着同样的“理性思维”。不同的是工作方法,社区矫正由于地域环境的优势,更利于借助社会工作的方法来矫正罪犯。

对某省的社区矫正试点工作调研中发现,社区矫正工作所用的表簿册与监狱所使用的表簿册如出一辙。社区矫正工作人员竟然会把 “生病”的矫正对象抬到公益劳动现场,看别的矫正对象劳动,令其体验劳动的意义。为什么会出现这么多怪现象?与目前的社区矫正概念灌输给我们的理念有无关系呢?

在设计社区矫正时,我们更多地强调行刑观。这是重刑主义在作崇,也反映出一种对矫正对象的敌视态度。社区内的罪犯是危险分子,当然必须使用相当于监禁的手段才行。我们民族向来缺少人文精神,人们总认为罪犯是“恶人”,要以恶制恶,这才是对“善人”的善。然而他们中一些人或者说绝大多数人只是做了恶事的“善人”,同我们无异。况且,对于他们的犯罪,我们的政府、我们社区的每一个成员有没有责任呢?我们对他的犯罪当然有直接或间接的责任,那么我们就有责任帮助他“重新改善自我”。在一些发达国家,越来越多的人开始理解到,作为刑事政策基础的人道主义,并不是具有同情心的个别人的理想主义的事情,而是整个社会对犯罪所负的责任问题,对违法者的关心并不是恩惠和怜悯,而是福利国家具有强制性的任务。[13]

我们在对他们矫正时,所采用的是社会工作方法。社会工作三大基本方法是:个案工作、团体工作、社区工作。[14]

首先,社区矫正与社会个案工作。社区矫正归根到底是对活生生的个人进行矫正,对每一个对象的矫正都属于个案,都不可避免地运用社会个案工作方法。鲍尔(Swithun Bower)在他1994年发表的《社会个案工作的性质和定义》一文中认为:“社会个案工作是一种艺术,这种艺术是以人类有关的科学知识和专业技能为依据,而对人提供协助,协助个人发挥其潜能,以促进个人适应其全部或部分之环境”[15]汉密尔顿则认为,社会个案工作是客观地处理实务,提供咨询,用以激发和保持案主心理能力的方式,“也就是说,在服务进行时,必须主动地让案主参与解决其所面临的困难”。[16]社区矫正工作中对个体对象的矫正,正是属于社会个案工作的范畴。

再次,社区矫正与社区工作。社区工作与社会团体工作有其关联的一面,如果将社区看成是一个大的社团也未尝不可。但是,二者也是有区别的。社会团体工作是以个人、家庭和团体为服务对象,而社区工作以整个社区及生活在社区中的居民为服务对象。社区工作的内容和方法更多地是从宏观的角度出发,来解决个案工作和社会团体工作所不易解决的问题。社区矫正对象被置于社区中,他的个人发展前景,取决于社区自身建设的优劣。社区矫正自然就成为社区工作的必要组成部分。社区矫正的目标是通过社区建设来改善矫正对象与其他社区成员的关系,培养居民自助、互助和自决精神,不断增进社区的凝聚力和居民的归属感。

综上所述,在我们还不能为社区矫正提出科学概念时,暂且表述为,社区矫正不是行刑方式,而是综合运用个案工作、团体工作、社区工作等社会工作方法,协助矫正对象这一特殊群体“重新自我改善”的社会活动。其作用是:联合所有的社会力量,帮助被矫正对象恢复家庭联系,获得就业和受教育的机会,找到自己在社会上的合适位置,进而从根本上减少重新犯罪的危险。[18]

三、过分强调国家强制力作用,是社区矫正行刑观产生的社会因素

长期以来,我们在国家治理中,特别是在对待罪犯的态度上,更倾向于国家强制力的发挥甚至是非法扩张,因而经常忽视社区的影响力,忽视被矫正对象自我修正能力。从社区矫正工作依托社区,助人自助的特点看,这项工作涉及到三方——国家、社区和罪犯,这三方缺一不可。而后两者的态度和行动是社区矫正工作能否顺利开展的关键。

刑罚无疑是国家代表社会对犯罪作出的最严厉的正式反应,而来自社会道德的谴责、被害人和社区的反应、亲友的疏离、舆论的批评、社会政治、经济和文化的压力,等等,则是社会对犯罪作出的非正式反应方式。[19]因而,把社区矫正作为行刑方式,就会倾向于单向强制,即国家动用强制力,或者社区以国家强制力的名义惩罚管理罪犯。如果将其作为一种社会工作方法,那么自然要讲求双向互动。这里的双向是“社区与罪犯”,作为强制力的国家公权力部分,此时只是一种消极力量,以旁观者的姿态出现。只有在社区矫正不成功时,才可能介入。

外因往往要通过内因起作用。因而,在社区矫正工作中,显然被矫正对象的自我改善、自我修正是决定性因素。矫正对象自觉自愿地参加矫正项目,这也正是对他们实施社区矫正的前提条件。而行刑却不要求自觉自愿的态度,不管你愿不愿意、自不自觉,都必须接受强制的惩罚和矫正。如果将社区矫正看成是行刑的方式,显然是对罪犯自我改善和修正的能力进行怀疑甚至是一定程度的否定。这当然不利于社区矫正工作的开展。

四、社区陷于尴尬,社会工作不协调,是社区矫正行刑观的必然结果。

倘将社区矫正定位于行刑方式,那么社区就成了行刑的场所——第二个监狱,没有围墙的监狱。既然我们可以说罪犯在社区服刑,当然也可以说其他社区成员生活在“监狱”中。监狱为了防止出现交叉感染,缺少亲和力,社区却理应成为具有亲和力与吸引力的地方。如果将社区视为监狱,其亲和力与吸引力就会有所减弱。社区成员(矫正对象也在其中)间容易产生戒备和猜疑的心理,这种社区矫正不是促进社区的发展而是阻碍了社区的健康发展。美国学者对此有过反思。他们认为:“社区最终有可能把我们生活在其中的社区变成一个‘惩罚城市’。”[24]如果社区矫正是一种引导罪犯重新改善自我,使罪犯不致再犯罪的手段和方法,那么反对的人自然就会减少。同时还有一个难以解决的问题是,社区矫正的行刑主体到底是谁?如果是司法机关,那么与监狱矫正区别不大。如果是广大群众,无疑使社区居民的“法感情”走入歧途。耶林曾说,如果普通的人不去同情犯罪者,而是愿意去帮助警察和官吏,相反只有犯罪者本人同情自己,这绝不是健康的“法感情”。[25]这种尴尬的局面归根到底都是由没有将社区矫正科学定位造成,或者说是将社区矫正行刑化的产物。社区矫正的宗旨是促进社区建设,保障社区安全,但是社区矫正行刑观却将社区推向十分不利的境地,这不能不令我们深思。

相关思维导图模板

树图思维导图提供 如何从大历史观学习中国历史 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 如何从大历史观学习中国历史 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5a22832470b2860422e8670dd763724d

树图思维导图提供 第五章 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 第五章 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6f6a0d03f765faada73875b1cd64cad0

上海工商

上海工商