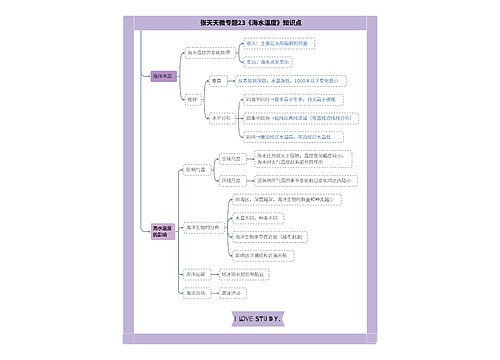

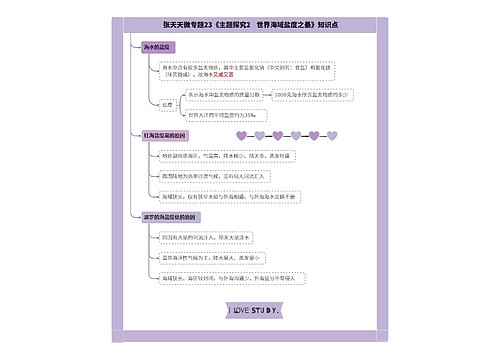

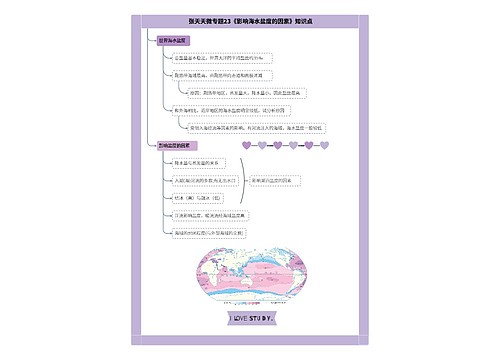

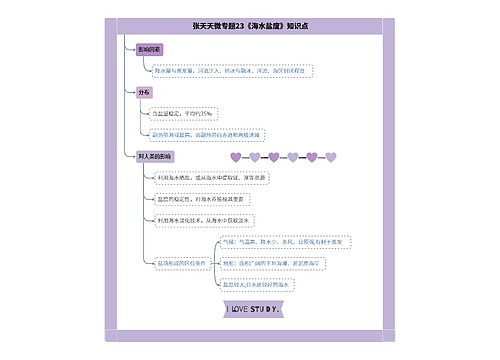

本体论的知识化和本体论的相对性(1)思维导图

西方哲学走向相对主义有各方面的表现,其中最重要的表现之一就是本体论的相对性观念逐渐流行,成为主导的趋向。这样一种变化与语言转向有直接的关系,总结这一变化对了解西方哲学的科学主义传统的发展和演变,把握其中的实质内容是十分必要的。本文首先分析本体论知识化的内容及其在本体论发展中的意义,然后我们论述本体论的相对性观念的产生及其对本体论研究的影响,最后我们将说明这一过程的实质和意义。

树图思维导图提供 本体论的知识化和本体论的相对性(1) 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 本体论的知识化和本体论的相对性(1) 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:91acd9792bdbb680d5f74d8aadfd1f85

思维导图大纲

本体论的知识化和本体论的相对性(1)思维导图模板大纲

本体论的知识化这一变化是从科学主义对康德的本体论观念的批判开始的。一方面它表达了对康德的先验主观性的不满,另一方面它把本体论变成了逻辑语义学的学说。为了说明本体论的知识化这一变革的全部意义,我们首先看一看康德的本体论思想。本体论关系到事物和世界的存在和本质,因此,对事物或世界的反思的把握怎样,本体论的形式也就怎样。在康德看来,世界是在意识的界限内,被反思意识把握为表象的东西。换句话说,世界在本质上就是意识,而不是意识之外的存在者。康德这个思想来自于他真正面对了休谟提出的疑难问题。休谟认识到,对人有意义的唯一世界不在意识之外,而在意识的界限之内。所以康德认为,以往的哲学全部建立在独断的基础上,解决休谟问题的真正出路就是先把事物和世界看作意识,看作意识活动的产物,进一步研究事物和世界如何为意识所创造,这才是真正的哲学问题。所以,康德把世界的基础看作是人的自我意识,而不是外在于人的意识的任何东西。世界的真正基础是人本学的。所谓人为自然立法是说在意识自身的限度内,理性为意识的表象立法,而不是为外在于人的东西立法。这样来看,世界的最终基础应当是人本学的。

本体论的知识化是反康德的。弗雷格是新的本体论观念的第一人。他认为,把世界的基础看作是自我意识就会犯心理主义的错误,使人们对客观知识和实在世界的信念成为无根据的意见。他认为,世界的基础应与人的心理活动无关,而只与客观有效的语言有关。弗雷格引起的这一变革,既改变了世界观和本体论的含义,也改变了两者的关系。康德把事物和世界看作意识,而弗雷格则看作语言。世界是语词言说的东西——事物的总和,事物的存在并无一个语词之外的形而上学的存在者,它仅仅是语词有其所指、有其意义的有意义性。有意义的语词是言说事物的,而事物不过是语言界限内的语词本身,语言就包括了一切。一个语词或语句能够有意义,仅仅由于它在语词和语句的关联中就是有意义的,没有任何语言之外的因素能够改变语句的意义和所指。那么,是什么东西使得语言成为客观有效的呢?弗雷格认为是逻辑。

本体论问题在弗雷格那里成了语言学问题,到了逻辑经验主义哲学,这种新的本体论有了相对成熟和有系统的理论,并在理论上有了重要的进展。逻辑语义学成了科学主义的经典模式。逻辑经验主义认为,一切事物都是为语言所言说之物。但语言所言说的东西必须有意义,我们不能说无意义的话。决定着语词能否有所说,以及所说是什么的东西是语义规则。事物是由语义规则决定的,而不是由语言之外的东西决定的。既然决定语言所说的东西是语义规则,那么本体论的任务实际上是解决语言形式的有意义性问题,语言形式的有意义性标准就成了本体论的基本内容了。什么事物存在等于说什么语词有意义,可否证实它。

逻辑语义学把本体论与世界观、知识论、方法论统一在一起。本体论是科学知识的本体论,是科学方法的本体论。逻辑经验主义认为,世界是由严格的科学语言表达的东西,特别是以物理学为标准的科学语言所表达的东西。也就是说,在规范的科学语言表达的世界之外,再无合适的理由把其他东西叫做世界了。由科学语言所表达的东西就是有意义的科学语言本身,此外再无别的东西。这样的世界是由语义规则决定的,使得表达有意义的逻辑规则或语义规则决定着表达的性质,也就决定着世界的性质。语义规则是使得语言必然如此、世界必然如此的东西,也就是本体论。世界观和本体论在语义学上达到了统一。在这里,本体论和世界观都属于知识论的范畴,本体论以知识表达的形式规则为内容,世界观以合规则表达的语言的意义为内容。同时,语义规则又是一种分析的方法论根据,分析应按照语义规则的要求进行,所以,语义规则的研究也是方法论的研究。由此可知,逻辑经验主义把全部与本体论有关的所有方面都进行了知识论的改造。我们就把从康德的自我意识的人本学到科学主义的语义学本体论这样一个转变叫做本体论的知识化。

本体论的知识化是现代科学主义倡导的第一次总体性的转折。这一思潮在以后的发展中走向了相对主义,本体论研究出现了由绝对化向相对主义的变化。库恩哲学打破了逻辑主义的统治;奎因等人引入了本体论的相对性的观念;普特南等人把本体论的相对性观念纳入到了文化学的解释之中,实现了从语义学到文化学的变革,这是科学主义哲学的又一次重要的转折。

奎因把自己的本体论新观念叫做本体论承诺。奎因认为,一切本体论问题的产生都是基于语言的本体论承诺特性。所谓本体论承诺是说,每一种语言都有它自己的形式特性。如数的语言、神话的语言、物理学语言、生物学语言等,不同语言都有不同的构成特性。当一种语言的构成方式确定了,那么这种构成方式就限定着我们能够用这种语言说什么东西,以及我们怎样谈论这些东西。语言对我们能够说什么和怎样说的这种限定作用就是语言的本体论承诺。本体论承诺是到处都存在的语言现象,有语言就有本体论承诺。奎因认为,语言不是逻辑的王国,而是一个特定人群中能够进行有效谈论的东西,是由有效的谈论所决定的约定俗成的话语系统。人一开口就已经处于某个语言系统之中了。从原则上说,有什么语言,就有什么事物;语言怎样,事物就怎样。本体论不是一种理论,而是一种对语言的承诺的分析。奎因反对逻辑主义的语义学观念,把本体论看作逻辑构造问题,他主张语言本身的约定性质,又重视语言的实际效能。关于语言的规范信念就有了一种新的看法。

奎因是从一般语义学的观点出发来看科学的语言,他对专门划分出科学语言的范围不感兴趣,甚至不相信科学与非科学之间有什么原则区别。科学世界观上的相对主义在库恩的哲学中得到了充分体现。库恩发明的世界观分析认为,科学的世界就是科学的范式,它很难按照逻辑经验主义的语义规则加以理解。科学共同体使用同一范式的语言,并相信同一范式中的具体信念是维持科学的常规活动所必需的。科学作为解疑难的事业并没有固定不变的语义规则。共同体相信不同范式时,他们可以使用同一语词,但却赋予它与自己相信的范式相关联的意义。库恩的研究表明,我们不可能在逻辑语义学的框架内解决科学世界的规范如何有效的问题,无法从逻辑语义学给予科学的世界观一个令人满意的说明。在库恩看来,科学不服从某种本体论,却服从解疑效用的需要。从奎因的观点来看,不同的科学是我们的话语系统中的一个有机的组成部分,当我们接受一种科学时,我们也就接受了这个话语系统所承诺的东西,并且按照这个话语系统的承诺方式接受它。当我们接受它时不一定要有逻辑上的理由,但必须能用来进行有效的谈论。

我们看到,在对事物和世界的分析中,库恩、奎因等哲学家已经突破了逻辑语义学的限制,但他们的讨论仍然局限在对语言的构成特性的分析上,特别是他们仍然从与科学知识相关联的角度来看待语言和世界。从知识论到文化学是科学主义的本体论观念的又一最重要的发展。从文化的角度看待科学,逐渐扩大了相对主义的影响,把本体论的相对性观念从知识论扩展到了文化学。从文化学的观念出发,世界的基础就不再是逻辑主义的语义学,也不是库恩的世界观分析,而是科学作为一种文化形式的合理性和可接受性问题。如普特南和罗蒂就把科学和科学所表达的世界的基本前提看作文化学的。普特南认为,什么是科学,什么是世界,我们为什么认为科学是好的,科学的世界是客观有效的,这些都是知识论哲学所不能回答的问题。我们接受科学这种话语形式也就接受了这种话语形式所说的世界,这种科学被广泛接受的现实是我们这个时代的特征。当我们颂扬科学,给科学加上各种冠冕堂皇的标签时,这是以我们这个时代的人们对科学的期许作为最后根据的。科学适合于我们这个时代认为“好”的各种东西,合乎这个“好”就是理由,一个能给予这个“好”的各种东西以完美说明的理论是不存在的。罗蒂认为,凡是自称能够给予科学的世界以某种镜式说明的哲学一定是无意义的,迷信科学就是这种镜式哲学产生的原因,并非科学需要一种镜式的哲学说明。

综上所述,本体论的知识化这一发展,前承康德的人本学观念,后继文化语言学的反思。在这期间,世界观发生了两次重大的转变。第一次转变是本体论研究从自我意识理论向语言学的转变,第二次转变是在语言学内,从逻辑语义学的知识论向文化语言学的合理性理论的转变。我们需要对这两次转变的意义作出说明。

第一次转变是一种反思哲学的视界性的转向,从人的自我意识向语言的转向。逻辑主义哲学认为,从人的自我意识来说明世界和作为这个世界的基础的本体论是心理主义的。应以客观有效的基础来重建对本体论的说明,逻辑主义认为,逻辑语义学可以提供这个基础。这次转向的理论形式是反康德的,但它的动机和目标却是康德式的。全部近代西方哲学,从笛卡尔到康德之间的几乎所有有影响的哲学家都有一个理想,都是要建立一个完整客观的世界观,进一步还要为这种世界观提供一个确定无疑的基础,所以需要哲学的本体论。他们都相信,这样一个世界可以在一种科学知识的真理中得到满足,并且认为这个世界的基础是内在于意识的自我意识理论,这一理论也应是一种科学。当弗雷格扭转哲学的方向时,他并不想改变西方哲学的初衷。他认为内在论哲学无力完成这一目标。哲学不能从自我意识的内在论达到自己的目标,而应在逻辑语义学的框架内重新确立这一目标的基础。

第二次转变是在语言的范畴内,由知识论的语言观向文化学的语言观的转向。前者从知识构成的观点出发,把语言看作有认识意义的符号系统,分析科学语言的世界观意义和语义学基础。后者把语言看作人类的存在方式,即我们的生存行为的构成方式。在这个意义上,世界首先是我们必须要生存于其中的东西。因此,世界是由话语结成的有生存效用的东西,或者从它的本质上说世界原本就是生活世界,而科学知识所表达的世界仅仅是生活世界的一个部分,它的存在方式与整个语言系统一定是相互适合的。人真正地相信并愿意生活于某个世界中时,它才会成为真理。如神话的、常识的、宗教的或科学的都首先是这样的世界,当人以那种语言作为生存的方式时,他就会以那种方式来谈论对他有意义的事物和世界。那个世界在作为认识的任务之前就已经由生活决定了,尔后我们才去认识它所言说的东西。

本体论的相对性论点实际上有不同的含义。从库恩、奎因等一些哲学家的观点来看,本体论的相对性是指我们的知识所表达的世界有各种可能的理论和模式,对这些不同的理论和模式及它们所表达的世界没有逻辑上必然如何的理由。而在转向文化之后,本体论的相对性就有了不同含义,不同的人群、不同的民族,以及同一民族在不同历史阶段都说不同的话语,这首先是他们生活的世界不同,因此他们的知识才有实质的不同,他们各自的知识所表达的世界才是充分的。因此,什么样的世界是好的取决于生活世界的信念,而这个信念的合理性可以表达,但这只是一种理由,而没有必然好的根据。于是,结论是只要共同生活中的人们都认同的东西或许就是最好的东西。所以,前者是知识论的相对主义,后者是文化学的相对主义。

文化学的本体论正在为我们时代的人们普遍接受。这首先意味着科学主义的知识论已经寿终正寝了,这是一个相当大的观念变革。整个近现代欧洲的漫长历史,对科学世界的绝对主义、乐观主义一直是主导的潮流。而今本体论的相对性观念已经动摇了这个信念的基础。这正是本体论的知识化引起了语言学转向的当然结果。不过其后的文化学转向也不可孤立看待,它与前一个转向密切相联系,因为所有这些理论的共同前提是否定自我意识的实在性的唯名论。要把西方现代哲学的方向加以改变就先要否定唯名论。

相关思维导图模板

树图思维导图提供 情绪的感受方式 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 情绪的感受方式 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:2c54b2217f97a07f6d55d59ffa68bdcc

树图思维导图提供 农村幼儿园利用绘本阅读开展安全教育的实践研究_副本 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 农村幼儿园利用绘本阅读开展安全教育的实践研究_副本 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:2000927dcd222b18fa95af52d1709af8

上海工商

上海工商