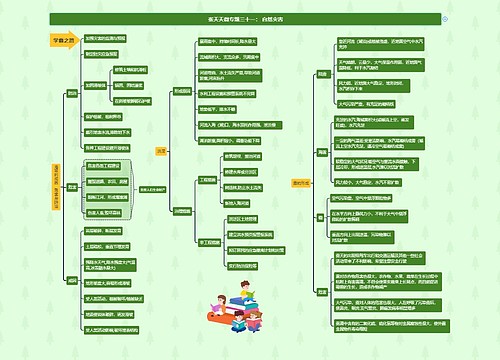

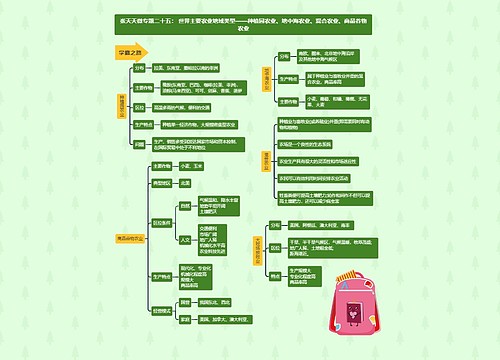

郑成思:民法草案与知识产权篇的专家建议稿思维导图

内容摘要:民法草案规定了知识产权的保护范围,同时又没有将“知识产权”按照原计划作为专篇列入法中,是一个十分令人满意的选择。在多数情况下,知识产权保护适用民法一般原则;在为数不少的重要场合,知识产权保护不适用一般民法原则。与民法起草同步地研究着知识产权在其中的位置及作用,能够促进而不是妨害民法典的不断完善。2002年12月的民法草案,对于我国的知识产权保护,非常突出的一点就是明确了要保护“传统知识”和“生物多样化”。

树图思维导图提供 郑成思:民法草案与知识产权篇的专家建议稿 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 郑成思:民法草案与知识产权篇的专家建议稿 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ca476702cf8061f48cab514d55621dd4

思维导图大纲

郑成思:民法草案与知识产权篇的专家建议稿思维导图模板大纲

关键词:民法典 知识产权篇 版权继承 知识产权保护 传统知识 生物多样化

于2002年12月23日提交九届全国人大第三十一次常委会的《民法》(草案)规定了知识产权的保护范围,同时又没有将“知识产权”按照原计划作为专篇列入法中,是一个十分令人满意的选择。这一选择看上去与上一世纪90年代的荷兰民法典、俄罗斯民法典的选择相似,而实际上又优于这两个民法的选择。

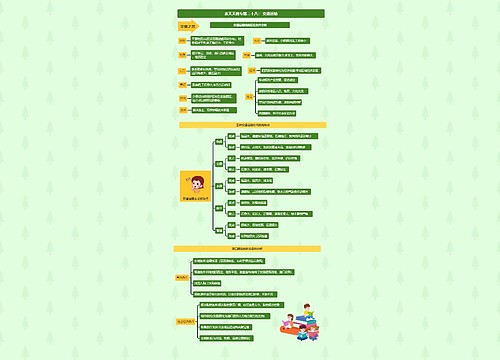

早在全国人大法工委2002年1月11日会上,确定由我主持起草中国民法典中的知识产权篇。当时我即感到这是一个难题。因为世界上除了意大利不成功的经验之外,现有的稍有影响的民法典,均没有把知识产权纳入。1996年,世界知识产权组织主持的华盛顿会议上,各国与会专家在“知识产权不纳入民法典”这一点上,已经达成了共识。如今我们要突破这一共识,在理论上及立法技术上均可能有一些风险。所以,在征求国内外专家意见的基础上的起草与修改,仍旧采取十分谨慎的步骤。一般条文,至少要有外国影响较大的知识产权法的一个立法例;有一些不同意见的条文,则至少要有国际公约中一例或者外国影响较大的知识产权法中的五个以上的立法例。

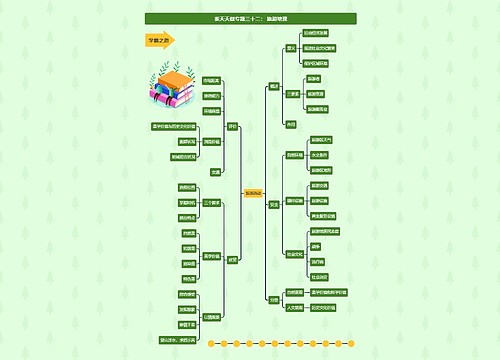

民法典知识产权篇的专家建议稿一共起草了六章,力争控制在百条之内。

起草《知识产权篇》六章的过程中,主要参考了以下条约及法律(六章里部分条文的来源亦即下列条约或法律):

1、世界贸易组织的Trips协议(1994);世贸组织多哈会议部长会议声明知识产权部分(2001)

2、《建立世界知识产权组织公约》(1967)

3、《世界知识产权组织版权条约》(1996)

4、巴黎公约(1967)

5、伯尔尼公约(1972)

6、世界知识产权组织《反不正当竞争示范法》(1996)、《商标示范法》等

7、欧盟知识产权指令(2000)包括版权、专利、商标

8、拉丁美洲安第斯组织2000年《知识产权共同规范》

9、《法国知识产权法典》(1998)

10、《菲律宾知识产权法典》(1999)

11、澳大利亚版权法(2001)

12、德国专利法、商标法、版权法(1998)

13、瑞士《版权法》(1994)

14、《西班牙知识产权法》(1998)

15、美国《版权法》(1998)、《专利法》(2000)

16、英国《专利法》(1977)

17、英国《版权法》(1988)

18、爱尔兰《版权法》(2000)

19、日本《专利法》(2000)

20、德国民法典

21、法国民法典

22、瑞士民法典

23、日本民法典

起草初稿后,书面征求了下列专家意见然后修改为现稿上报:

1、世界贸易组织“投资与知识产权部”主任欧登(Otten)

2、国际知识产权教学与研究促进协会现任主席威尔玛(Verma)

3、德国马普学会知识产权研究会研究员迪茨(Dietz)

4、美国华盛顿大学教授盖茨(Jaszi)

5、美国加利弗尼亚大学教授盖勒(Geller)

例如,在知识产权篇建议稿中有关“国民待遇”及防止滥用知识产权的规定,全部是根据欧登(Otten)先生的建议再参照世界贸易组织的Trips协议起草的。

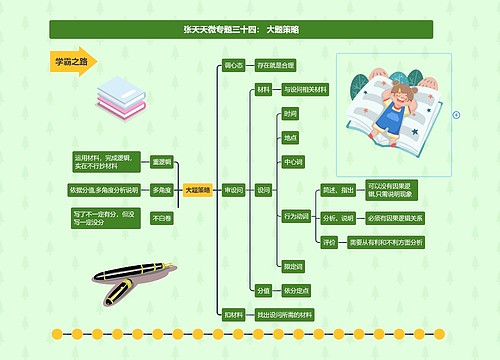

在参考条约及法条与国外专家的答复中,有一个共同的问题,请立法者在编写知识产权篇及整个民法典时注意。知识产权保护有适用与不适用传统民法一般原则的两个方面(或称“特有的两面性”)。在多数情况下,知识产权保护适用民法一般原则。由于人们对此不持异议,我就不专门引证了。在为数不少(虽不占多数)的重要场合,知识产权保护不适用一般民法原则——这在许多国际条约中有反映,特别在有民法典的国家,其知识产权单行法(或法典)专门作出了明文规定,以防日常行使权利或执法中人们不加分析地硬套,弄出乱子。对这一面,不大参考国际条约及外国法的一部分国内学者常有异议,故在这里例举几个典型,以协助立法者在广泛所取国内有些专家的意见时,不致轻易否定上述“两面性”中的另一面,少走弯路。

我十多年前在《版权法》一书中,也曾对这种“两面性”作过一些论述,主要内容如下:

版权中的经济权利可以作为遗产被继承,这是绝大多数建立了版权制度的国家都明文规定在版权法中的。

由于版权在继承活动中所处的地位,与一般可继承的产权有许多相似之处。所以,一部分国家在版权法中有关版权继承的规定十分简单,只是说“按照继承法的通行原则”进行;或“按照继承法中关于动产继承的一般原则”进行。也有的是简单地规定“按遗嘱继承”。

法国版权法具体规定:作者死后,在其死亡当年及其后70年内,他(她)的合法继承人应享有作者以各种形式利用作品并取得经济收益的那些专有权。该法又规定:作者的配偶继承版权,不适用《法国民法典》第条关于配偶享有的继承份额的规定。在作者无其他法定继承人的情况下,配偶应享有作者尚未处置的作品的版权;在有法定继承人的情况下,则配偶享有的份额可依照《法国民法典》第及915条所规定的比例有所减少。但如果该配偶再婚,上述原应享有的权利即告失灭。联邦德国版权法对版权继承作专门规定后指出:《联邦德国民法典》第2210条(即民法典中的继承条款)不适用于版权继承。因为,联邦德国版权法允许作者通过遗嘱将版权的行使转移给遗嘱执行人,这种转移将在整个版权保护期(即作者死后70年)有效;而该国民法典的上述条款只承认被继承人对遗嘱执行人的授权在继承开始后30年之内有效。

在版权继承中,有两个特殊问题是法律或司法实践应当回答的。

第一,在版权制度建立前即创作出的作品,只是在版权制度实行后才由作品手稿所有人发表,则这种作品是否享有版权及版权应归谁所有?大陆法系国家(如法国)或受大陆法系国家法律影响较大的国家一般认为这种作品发表后应不复享有版权。英美法系国家则一般认为应享有版权,版权归作品手稿所有人。

第二,虽在版权制度建立后创作出的作品,但在“作者有生之年加死后若干年”(即法定的版权保护期)之后才发表,那么这种发表后的作品是否应享有版权,以及应由谁享有。两大法系国家版权法均认为:发表后的作品应享有版权,并由发表人享有版权。不过,对于这种版权的具体内容及享有方式乃至发表形式,两大法系国家的规定就不完全一样了。例如,法国版权法规定:只有在遗著的版权保护期内,遗著被发表的情况下,有关版权才属于作者的继承人;如果遗著在版权保护期后被发表,则发表后之作品的版权,将属于该作品(遗著)之载体作为有形物的合法所有者同时又使该作品得以发表之人。这样规定,主要在于鼓励持有未发表的文化成果之人将它们发表出来。法国版权法在同一条中还进一步规定:在一般情况下发表作者的遗著,都必须单独发表,以使人看得出它们是未曾发表过的;只有当某遗著构成作者已经发表的作品中的一个片断(或作者的继承人仍有权行使有关版权,亦即遗著版权期尚未失效时),才可以与已经发表的作品合并发表。

而英国《版权法》第93条、澳大利亚《版权法》第198条等英美法系国家的有关条款则以另一种方式作出规定:如果未发表的作品作为遗产成为继承人的财产,则除了被继承人在遗嘱中另有意思表示外,该继承人就该作品所享有的版权,应视同被继承人临死前已成为版权所有人而享有的版权。很大一批英联邦国家的版权法对于作者生前未发表的作品,死后作为遗产的版权问题,都是这样规定的。上述行文实际讲了这样几层意思:(1)被继承人生前未发表的作品,死后无论何时发表,均享有版权;(2)版权的所有人,即继承人;(3)这种版权所包含的内容,相当于假设被继承人临死前已发表了该作品的情况下原应享有的全部权利。

在我国合同法起草的1996-1998年,我曾多次提出:知识产权合同中的版权合同的许多特点,使其不宜纳入《合同法》中;商标合同正相反,其特点之少使得《合同法》中完全没有必要专列“商标合同”分则;专利合同则虽可以纳入“技术合同”一章,但宜突出“专利单行法律、法规规规定与《合同法》不同者,依其规定”。立法者最终接受了我的意见。但民法学界及其中知识产权学界一部分人至今对我的意见持有异议。对此,国内外实践证明孰是孰非,无庸多言。这部分人所推崇的德国立法经验,似可以多讲几句,以便读者明辨。稍微注意了一点德国《版权法》的人不会不知道:德国版权合同规范一向是其版权法的一部分、而不是德国民法典的一部分。2002年1月在德国国会通过、2002年夏开始实施的最近一次德国《版权法》的较大修订,正是专门为该法中的版权合同规范条款而修订的。德国学者Martin Schippan 博士似乎心知中国部分学者的误解,在其评论2002年德国《版权法》修订案的文章中,开宗明义就以无需争议的一句话,告诉人们:不仅德国,而且“大多数欧洲国家及世界上其他国家”均是把版权合同纳入《版权法》去规范的(参看EIPR 2002年第4期第171页)。与此相应成趣的是:德国民法典面世百年以来,修订了超过百次,近年将其较成熟的一些单行法(诸如《一般交易条件法》、《消费者信贷法》等等)均纳入了民法典,却始终没有把知识产权法纳入。而且如上所说,就连与知识产权有关的合同--版权合同的规范,也只是在知识产权单行法自身中扩展与完善。

不过,不仅仅我自己在2002年1月同意了这项起草工作,在2002年9月法工委召开的民法典专家讨论会上,与会的知识产权专家们,包括已经发表文章明确不赞成将知识产权整体纳入民法典的教授,也都表示了不反对、并且积极参与民法典知识产权篇的起草。这种“知其不可为而为之”的出发点主要是:日后如果发现建议稿中大部分“一般条款”不是能收入民法典总则、就是能收入民诉法,而真正属于“知识产权一般规定”的并不多,起草工作也没有白作。原因是那时的民法、民诉法就将真正被归纳与抽象到能够覆盖知识产权的高度了。例如,已经在我国三部主要知识产权法均作了规定的“即发侵权”、诉前禁令与诉前证据保全等等制度,一旦被确认为并非知识产权领域特有的、而是同样适用其他民事权利的保护,那可真是“善莫大焉”了。类似的问题还很多。他们在非知识产权领域不突出、反映不尖锐或者容易被忽视。从这个角度看,与民法起草同步地研究着知识产权在其中的位置及作用,能够促进而不是妨害民法典的不断完善。

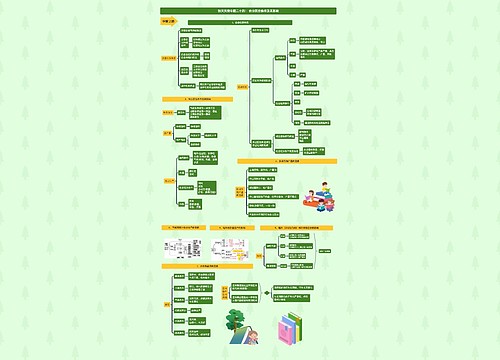

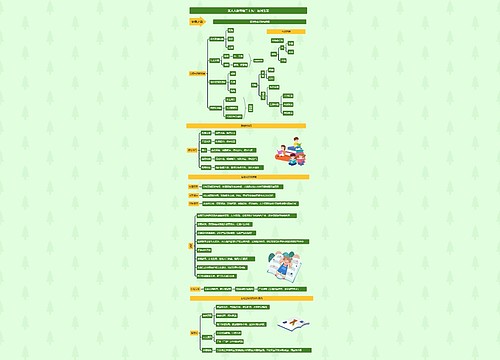

具体说到2002年12月的这份民法草案,对于我国的知识产权保护,非常突出的一点就是明确了要保护“传统知识”和“生物多样化”。

美国从1996年开始,版权产业中的核心产业(即软件业、影视业等等)的产品出口额,已经超过了农业、机器制造业(即飞机制造、汽车制造等等)的产品出口额。美国知识产权协会把这当作美国已进入“知识经济”发展时期的重要标志。 我国从2000年起,信息产业已经成为第一支柱产业。这一方面说明我国确实在向知识经济迈进,另一方面也说明我们的差距还相当大。

在中国“入世”前后,关于如何转变政府职能、关于如何修改与世贸组织的要求有差距的国内法、关于如何使行政裁决均能受到司法审查,等等,人们关心得较多,报刊上讲得较多,立法与行政机关围绕这些问题采取的相应措施也较多。应当说,这都是对的。但我们更需要思考深一步的问题。

仅以有形商品贸易为支柱的原“关贸总协定”演化成“世界贸易组织”,最明显的变化就是增加了服务贸易与知识产权保护两根支柱。这种变化的实质究竟是什么?如何在立法方面跟上这种变化?这些更重要的问题,却不是所有应当思考它们的人都在思考。

中国争取“入世”的进程几乎同步的,是“知识经济”、“信息网络化”等等越来越被人们提起和关注的问题。这些,与上述国际贸易活动及规范的发展趋势又有什么内在联系,也不是所有应当思考它们的人们都在思考。

们如果认真分析一下,就不难看到:第一,世贸组织时代与“关贸总协定”时代相比,无体财产的重要性大大提高了;从而规范无体的服务、无形的知识产权的国际规则显得十分重要了。第二,如本文前面所述,知识经济与工业经济(及至农业经济)时代相比,知识成果的投入开始取代土地、厂房、机器等有形财产的投入,起到关键作用;从而规范知识产成果的知识产权法,开始取代有形财产法,在市场规范中起关键作用。第三,信息网络化的时代与公路、铁路乃至航空网络时代相比,无形市场(网络市场)已经开始在促进有形市场的发展上起关键作用;从而电子商务法将取代货物买卖(保管、租货等)合同法,起关键作用。这些,并不是说有形财产法、传统合同法等等不再需要了,只是说重点转移了;也不是说人类可以不再依赖有形财产去生存,只是说有形财产的积累和有形市场的发展,在当代要靠无形财产的积累和无形市场的发展去推动。

目前,中国在知识产权、特别是“自主知识产权”的拥有及利用上,从总体看不占优势。这主要是因为发明专利、驰名商标、软件与视听作品等等的版权主要掌握在少数发达国家手中。而要增强我们的地位、至少使我们避免处于过于劣势的地位,我们有两条路可走。一是力争在国际上降低现有专利、商标、版权的知识产权保护水平,二是力争把中国占优势而国际上还不保护(或者多数国家尚不保护)的有关客体纳入国际知识产权保护的范围,以及提高那些现有知识产权制度仅仅给予弱保护、而中国占优势的某些客体的保护水平。走第一条路十分困难。从1967年到1970年伯尔尼公约的修订过程看,从世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》形成的历史看,走第一条路几乎是不可能的。

第二条路来说,至少在三个方面我们可以做必要的争取的工作:

1、强化地理标志的保护。

对此,多哈会议已经列为世界贸易组织下一次多边谈判的议题。

2、把“生物多样化”纳入知识产权保护;3、把“传统知识”纳入知识产权保护。

对此,多哈会议以及现有的生物多样化国际公约均已在加以考虑。

现有知识产权制度对生物技术等等高新技术成果的专利、商业秘密等保护,促进了发明创造;现有知识产权制度对计算机软件、文学作品(包含文字作品及视听作品等等)的版权保护,促进了工业与文化领域的智力创作。对现有知识产权制度无疑是在总体上应予肯定的。但在保护今天的各种智力创作与创造之“流”时,人们在相当长的时间里忽视了对它们的“源”的知识产权保护,则不能不说是一个缺陷。而传统知识、尤其是民间文学的表达成果,正是这个“源”的重要组成部分。

“传统知识”,是在世贸组织成立时,印度等国就提出应在世贸框架中保护的内容。近年世界知识产权组织已召开多次国际会讨论这一问题,并于2000年成立了专门委员会来研究这一问题。世贸组织在2001年11月的多哈会议的“部长声明”第18—19条已列为下一次多边谈判应考虑的议题。发展中国家安第斯组织在其2000年的《知识产权共同规范》中,已要求该组织成员在国内法中予以保护。

“传统知识”按世贸组织、世界知识产权组织及国外已有的立法中的解释,主要包含“民间文学艺术”与“地方传统医药”两大部分。其中“民间文学”部分,已经暗示保护或明文保护的国际条约与外国法很多。如:伯尔民公约第15条,英国1988年《版权法》第169条,是“暗示”性规定的典型。实际上,世界知识产权组织在给伯尔尼公约第15条加标题时,已明文加上“民间文学艺术”。仅上一世经纪90年代,在版权法体系中明文规定保护民间文学艺术的至少有:

《突尼斯文学艺术产权法》(1994年)第1条,第7条;

《安哥拉作者权法》(1990年)第4,8,15条;

《多哥版权、民间文艺与邻接权法》(1991年)第6条,第66—72条;

《巴拿马版权法》(1994年)第2条,第8条;

此外,在上一世纪90年代之前,斯里兰卡及法语非洲国家等一批发展中国家,就已经在知识产权法中开始了对民间艺术的保护。目前,世界上明文以知识产权法保护民间文学艺术的国家已有五十个左右,还有一些国家(如澳大利亚等)已经在判例法中,确认了民间文学艺术的知识产权保护。

这两部分,在中国都是长项,如果我们只是在发达国家推动下对他们的长项(专利、驰名商标等等)加强保护,对自已的长项则根本不保护,那么在国策上将是一个重大失误。即使传统知识的这两部分不能完全象专利、商标一样受到保护,也应受“一定的”保护。我认为中国在这个问题上,与印度等发展中国家的利益是一致的,应在立法中表现出支持对传统知识的保护。更何况国际(乃至国内)市场上,外国公司对中医药提出的挑战,已使我们不可能对这种保护再不闻不问或一拖再拖了。“民间文学”即使只限于“作品”的保护,我国1990年颁布《著作权法》曾宣布的“另定”,但至今也一直没“定”出来。

“生物多样化”,是1999年世贸组织西雅图会议本来要讨论而未成行的。2001年多哈会议部长声明第18—19条再次列为下一次多边谈判议题。安第斯组织的《知识产权共同规范》总则第3条已明文规定为成员国知识产权保护的一项内容。

对“生物多样化”给予知识产权保护,主要是保护基因资源。基因资源与传统知识相似,可能是我国的又一个长项。许多发展中国家,以及基因资源较丰富的发达国家(如澳大利亚),已经开始重视这方面的保护。我国仅仅在《种子法》等法律中开始了有限的行政管理。把基因资源作为一种民事权利,特别是作为知识产权来保护,我国与一些外国相比,还非常不够。

传统知识与生物多样化两种受保护客体与世界贸易组织中已经保护的地理标志有许多相似之处。例如,它们的权利主体均不是特定的自然人。同时,传统知识与生物多样化两种受保护客体又与人们熟悉的专利、商标、版权等等的受保护客体有很大不同。所以,有人主张把它们另外作为知识产权的新客体,而不是与其他客体一样并列在一起。不过,必须给予一定的保护,在这一点上,则是需要力争的。“力争”的第一步,就是本国的立法与执法首先把它们保护起来。

这种保护,首先是应当要求使用者尊重权利人的精神权利。例如,要求使用者指出有关传统知识或者生物品种的来源。如果自己创作的新作品或者开发的新技术方案是以有关传统知识或者生物品种作为基础的,必须说明;如果自己推向市场的商品或服务本身就是他人已有的传统医药、民间文学艺术等等,就更须说明。近年拿了中国人开发并使用了千百年的中药乃至中成药推入国际市场、却引世人误以为该中成药出自日本、韩国等国者,并不在少数。这对中国的传统知识是极大的不尊重。2002年北京一中院受理的“乌苏里船歌”版权纠纷,实质上也首先是原告希望有关民间文学的来源这项精神权利受到尊重。其次,这种保护必然涉及经济利益,即使用人支付使用费的问题。至于法律应当把付费使用的面覆盖多广,以便既保护了“源”,又不妨碍“流”(即文化、科技的发展),则是个可以进一步研究的问题。例如,几年前文化部与国家版权局起草的《民间文学保护条例》,仅仅把付费使用延及复制与翻译,就是一种可行的考虑。

最后,中国人在知识创新方面,并不比任何人差。我们其实可以不必去考虑如何去要求降低国际上现有的知识产权高端的保护制度(因为实际上也不可能降下来)。我们应当作的是一方面利用知识产权制度业已形成的高保护推动国民在高新技术与文化产品领域搞创造与创作这个“流”,另一方面积极促成新的知识产权制度来保护我们目前可能处优势的传统知识及生物多样化这个“源”。这样,才更有利于加快我们向“知识经济”发展的进程。

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商