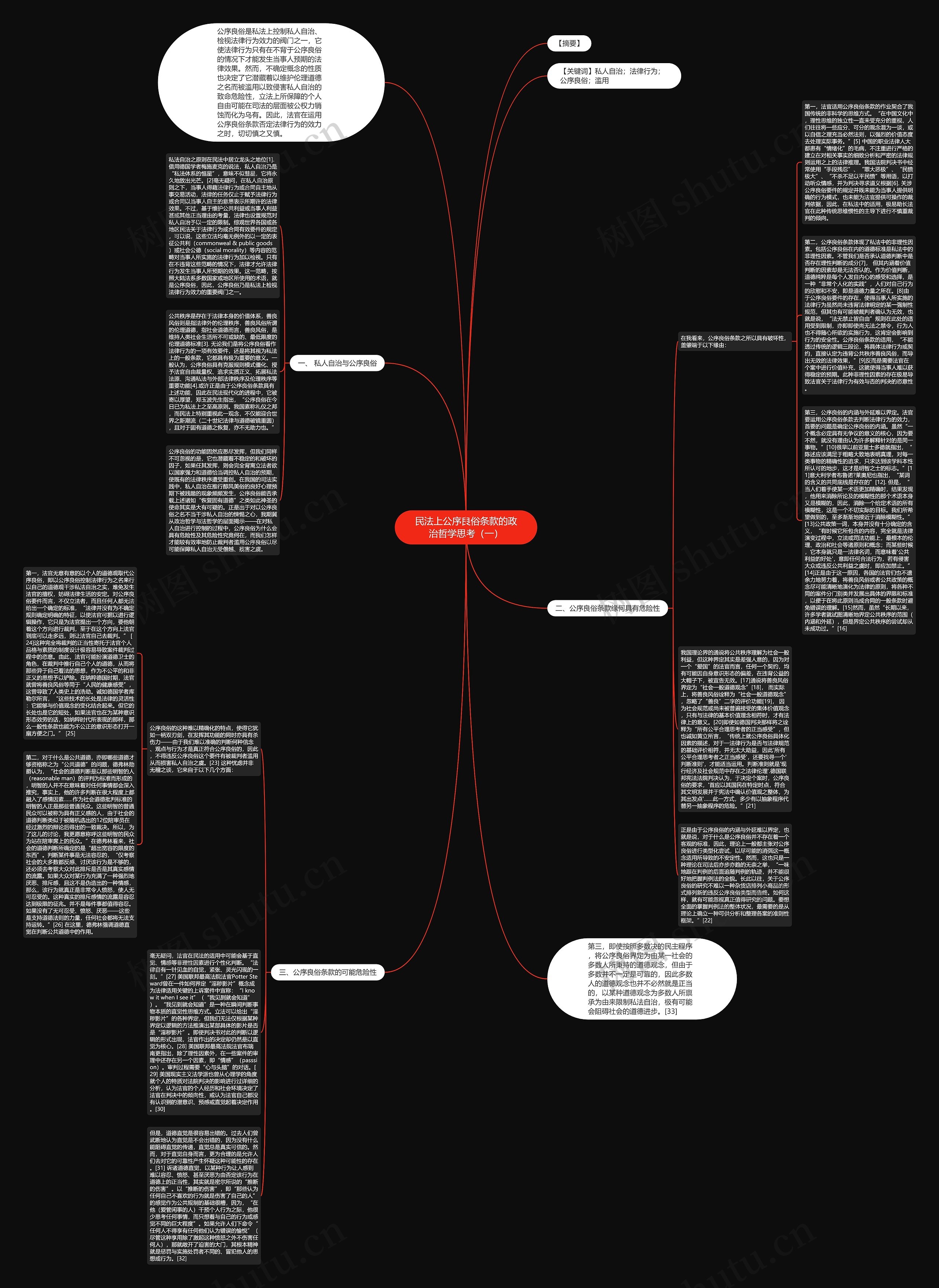

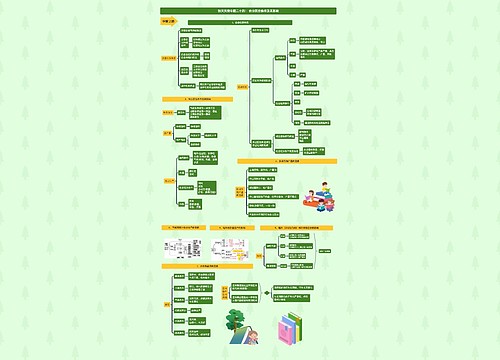

民法上公序良俗条款的政治哲学思考(一)思维导图

——以私人自治的维护为中心

树图思维导图提供 民法上公序良俗条款的政治哲学思考(一) 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 民法上公序良俗条款的政治哲学思考(一) 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:50db7f0d955cfc3506de96ac20230990

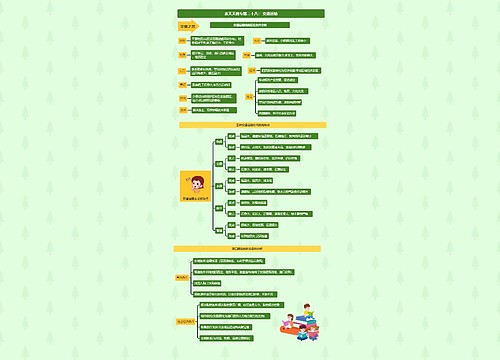

思维导图大纲

民法上公序良俗条款的政治哲学思考(一)思维导图模板大纲

【摘要】

公序良俗是私法上控制私人自治、检视法律行为效力的阀门之一,它使法律行为只有在不背于公序良俗的情况下才能发生当事人预期的法律效果。然而,不确定概念的性质也决定了它潜藏着以维护伦理道德之名而被滥用以致侵害私人自治的致命危险性,立法上所保障的个人自由可能在司法的层面被公权力销蚀而化为乌有。因此,法官在运用公序良俗条款否定法律行为的效力之时,切切慎之又慎。

【关键词】私人自治;法律行为;公序良俗;滥用

一、 私人自治与公序良俗

私法自治之原则在民法中居立龙头之地位[1]. 借用德国学者梅施麦克的说法,私人自治乃是“私法体系的恒星”,意味不似彗星,它将永久地放出光芒。[2]毫无疑问,在私人自治原则之下,当事人得藉法律行为或合同自主地从事交易活动,法律的任务仅止于赋予法律行为或合同以当事人自主的意思表示所期许的法律效果。不过,基于维护公共利益或当事人利益甚或其他正当理由的考量,法律也设置规范对私人自治予以一定的限制。综观世界各国或各地区民法关于法律行为或合同有效要件的规定,可以说,这些立法均毫无例外的以一定的表征公共利(commonweal & public goods)或社会公德(social morality)等内容的范畴对当事人所实施的法律行为加以检视。只有在不违背这些范畴的情况下,法律才允许法律行为发生当事人所预期的效果。这一范畴,按照大陆法系多数国家或地区所使用的术语,就是公序良俗,因此,公序良俗乃是私法上检视法律行为效力的重要阀门之一。

公共秩序是存在于法律本身的价值体系,善良风俗则是指法律外的伦理秩序,善良风俗所谓的伦理道德,指社会道德而言,善良风俗,是维持人类社会生活所不可或缺的、最低限度的伦理道德标准[3]. 无论我们是将公序良俗看作法律行为的一项有效要件,还是将其视为私法上的一般条款,它都具有极为重要的意义。一般认为,公序良俗具有克服规则模式僵化、授予法官自由裁量权、追求实质正义、拓展私法法源、沟通私法与外部法律秩序及伦理秩序等重要功能[4].或许正是由于公序良俗条款具有上述功能,因此在民法现代化的进程中,它被寄以厚望,郑玉波先生指出,“公序良俗在今日已为私法上之至高原则。我国素称礼仪之邦,而民法上特别重视此一观念,不仅能迎合世界之新潮流(二十世纪法律与道德破镜重圆),且对于固有道德之恢复,亦不无助力也。”

公序良俗的功能固然应悉尽发挥,但我们同样不可忽视的是,它也潜藏着不稳定的和破坏的因子,如果任其发挥,则会完全背离立法者欲以国家强力和道德恰当调控私人自治的预期,使既有的法律秩序遭受重创。在我国的司法实践中,私人自治在推行醇风美俗的良好心理预期下被践踏的现象频频发生,公序良俗能否承载上述诸如“恢复固有道德”之类如此神圣的使命其实是大有可疑的。正是出于对以公序良俗之名不当干涉私人自治的悚惕之心,我期冀从政治哲学与法哲学的层面揭示——在对私人自治进行控制的过程中,公序良俗为什么会具有危险性及其危险性究竟何在,而我们怎样才能较有效率地防止裁判者滥用公序良俗以尽可能保障私人自治无受僭越、戕害之虞。

二、公序良俗条款缘何具有危险性

在我看来,公序良俗条款之所以具有破坏性,盖肇端于以下缘由:

第一,法官适用公序良俗条款的作业契合了我国传统的非科学的思维方式。“在中国文化中,理性思维的独立性一直未受充分的重视,人们往往将一些应分、可分的观念混为一谈,或以自信之理充当必然法则,以强烈的价值态度去处理实际事务。”[5] 中国的职业法律人大都患有“情绪化”的毛病,不注重进行严格的建立在对相关事实的细致分析和严密的法律规则运用之上的法律推理。我国法院判决书中经常使用“手段残忍”、“罪大恶极”、“民愤极大”、“不杀不足以平民愤”等用语,以打动听众情感,并为判决寻求道义根据[6]. 关涉公序良俗要件的规定并既未能为当事人提供明确的行为模式,也未能为法官提供可操作的裁判依据,因此,在私法中的适用,极易助长法官在此种传统思维惯性的主导下进行不慎重裁判的倾向。

第二,公序良俗条款体现了私法中的非理性因素。包括公序良俗在内的道德标准是私法中的非理性因素。不管我们是否承认道德判断中是否存在理性判断的成分[7], 但其内涵着价值判断的因素却是无法否认的。作为价值判断,道德纯粹是每个人发自内心的感受和选择,是一种“非常个人化的实践”,人们对自己行为的欣慰和不安,即是道德力量之所在。[8]由于公序良俗要件的存在,使得当事人所实施的法律行为虽然尚未违背法律明定的某一强制性规范,但其也有可能被裁判者确认为无效,也就是说,“法无禁止皆自由”规则在此处的适用受到限制,亦即即使尚无法之禁令,行为人也不得随心所欲的实施行为,这肯定会影响到行为的安全性。公序良俗条款的适用,“不能透过传统的逻辑三段论,将具体法律行为或契约,直接认定为违背公共秩序善良风俗,而导出无效的法律效果,”[9]反而是需要法官在个案中进行价值补充,这就使得当事人难以获得稳定的预期。此种非理性因素的存在极易导致法官关于法律行为有效与否的判决的恣意性。

第三,公序良俗的内涵与外延难以界定。法官要运用公序良俗条款去判断法律行为的效力,首要的问题是确定公序良俗的内涵。虽然“一个概念必定具有无争议的意义的核心,因为要不然,就没有理由认为许多解释针对的是同一事物。”[10]很早以前亚里士多德就指出,“陈述应该满足于粗略大致地表明真理,对每一类事物的精确性的追求,只求达到该学科本性所认可的地步,这才是明智之士的标志。”[11]意大利学者布鲁诺?莱奥尼也指出,“某词的含义的共同底线是存在的”[12]. 但是,“当人们着手使某一术语更加精确时,结果发现,他用来消除所论及的模糊性的那个术语本身又是模糊的,因此,消除一个给定术语的所有模糊性,这是一个不切实际的目标。我们所希望做到的,至多渐渐地接近于消除模糊性。”[13]公共政策一词,本身并没有十分确定的含义,“有时候它所包含的内容,完全就是法律演变过程中,立法或司法功能上,最根本的伦理、政治和社会等诸原则和概念;而某些时候,它本身就只是一法律名词,而意味着'公共利益的好处',意即任何合法行为,若有侵害大众或违反公共利益之虞时,即应加禁止。”[14]正是由于这一原因,各国的法官们也不遗余力地努力着,将善良风俗或者公共政策的概念尽可能清晰地演化为法律的原则,将各种不同的案件分门别类并发展出具体的界限和标准,以便于在将此原则当成合同的一般条款时避免错误的理解。[15]然而,虽然“长期以来,许多学者就试图清晰地界定公共秩序的范围(内涵和外延),但是界定公共秩序的尝试却从未成功过。”[16]

我国理论界的通说将公共秩序理解为社会一般利益,但这种界定其实是差强人意的,因为对一个“爱国”的法官而言,任何一个契约,均有可能因自身意识形态的偏差,在违背公益的大帽子下,被宣告无效。[17]通说将善良风俗界定为“社会一般道德观念”[18], 而实际上,将善良风俗诠释为“社会一般道德观念”,忽略了“善良”二字的评价功能[19], 因为社会规范或尚未被普遍接受的集体价值观念,只有与法律的基本价值理念相符时,才有法律上的意义。[20]即使如德国判决那样将之诠释为“所有公平合理思考者的正当感受”,但也诚如黄立所言,“传统上就公序良俗具体化因素的描述,对于一法律行为是否与法律规范的基础评价相符,并无太大助益,因此'所有公平合理思考者之正当感受',还要找寻一个'判断准则',才能适当运用。判断准则就是'现行经济及社会规范中存在之法律伦理'.德国联邦宪法法院判决认为,于决定个案时,公序良俗的要求,'首应以其国民在特定时点,符合其文明发展并于宪法中确认价值观之整体,为其出发点'……此一方式,多少有以抽象程序代替另一抽象程序的危险。”[21]

正是由于公序良俗的内涵与外延难以界定,也就是说,对于什么是公序良俗并不存在着一个客观的标准,因此,理论上一般都主张对公序良俗进行类型化尝试,以尽可能的消弭这一概念适用所导致的不安定性。然而,这也只是一种理论在司法后亦步亦趋的无奈之举,“一味地跟在判例的后面追随判例的轨迹,并不能很好地把握判例法的全貌。长此以往,关于公序良俗的研究不难以一种杂货店排列小商品的形式排列新的违反公序良俗类型而告终。如何这样,就有可能忽视真正值得研究的问题。要想全面的掌握判例法的整体状况,最需要的是从理论上确立一种可供分析和整理各案的准则性框架。”[22]

三、公序良俗条款的可能危险性

公序良俗的这种难以精确化的特点,使得它犹如一柄双刃剑,在发挥其功能的同时亦具有杀伤力——由于我们难以准确的判断何种信念、观点与行为才是真正符合公序良俗的,因此,不得违反公序良俗这个要件有被裁判者滥用从而损害私人自治之虞。[23] 这种忧虑并非无稽之谈,它来自于以下几个方面:

第一,法官无意有意的以个人的道德观取代公序良俗,即以公序良俗控制法律行为之名来行以自己的道德观干涉私法自治之实,难免发生法官的擅权,妨碍法律生活的安定。对公序良俗要件而言,不仅立法者,而且任何人都无法给出一个确定的标准,“法律并没有为不确定规则确定明确的特征,以使法官可据以进行逻辑操作,它只是为法官提出一个方向,要他朝着这个方向进行裁判,至于在这个方向上法官到底可以走多远,则让法官自己去裁判。” [24]这种完全将裁判的正当性寄托于法官个人品格与素质的制度设计极容易导致案件裁判过程中的恣意。由此,法官可能扮演道德卫士的角色,在裁判中推行自己个人的道德,从而将那些异于自己看法的思想,作为不公平的和非正义的思想予以铲除。在纳粹德国时期,法官就曾将善良风俗等同于“人民的健康感受”,这曾导致了人类史上的浩劫。诚如德国学者库勒尔所言,“这些技术的长处是法律的灵活性:它能够与价值观念的变化结合起来。但它的长处也是它的短处,如果法官也在为某种意识形态效劳的话,如纳粹时代所表现的那样,那么一般性条款也能为不公正的意识形态打开一扇方便之门。” [25]

第二,对于什么是公共道德,亦即哪些道德才够资格称之为“公共道德”的问题,德弗林勋爵认为,“社会的道德判断是以那些明智的人(reasonable man)的评判为标准而形成的,明智的人并不在意味着对任何事情都会深入推究,事实上,他的许多判断在很大程度上都融入了感情因素……作为社会道德批判标准的明智的人正是那些普通民众。这些明智的普通民众可以被称为具有正义感的人,由于社会的道德判断类似于被随机选出的12位陪审员在经过激烈的辩论后得出的一致裁决。所以,为了这儿的讨论,我更愿意称呼这些明智的民众为站在陪审席上的民众。”在德弗林看来,社会的道德判断所确定的是“超出宽容的限度的东西”。判断某件事是无法容忍的,“仅考察社会的大多数都反感、讨厌该行为是不够的,还必须去考察大众对此排斥是否是其真实感情的流露。如果大众对某行为充满了一种强烈地厌恶、排斥感,且这不是伪造出的一种情感,那么,该行为就真正是非常令人愤怒,使人无可忍受的。这种真实的排斥感情的流露是容忍达到极限的征兆。并不是每件事都值得容忍。如果没有了无可忍受、愤怒、厌恶——这些是支持道德法则的力量,任何社会都将无法支持运转。”[26] 在这里,德弗林强调道德直觉在判断公共道德中的作用。

毫无疑问,法官在民法的适用中可能会基于直觉、情感等非理性因素进行个性化判断。“法律自有一针见血的自觉,紧张、灵光闪现的一刻。”[27] 美国联邦最高法院法官Potter Steward曾在一件如何界定“淫秽影片”概念成为法律适用关键的上诉案件中宣称:“I know it when I see it”(“我见到就会知道”)。“我见到就会知道”是一种在瞬间判断事物本质的直觉性思维方式。立法可以给出“淫秽影片”的各种界定,但我们无法仅根据某种界定以逻辑的方法推演出某部具体的影片是否是“淫秽影片”。即使判决书对此的判断以逻辑的形式出现,法官作出的决定却仍然是以直觉为核心。[28] 美国联邦最高法院法官布瑞南更指出,除了理性因素外,在一些案件的审理中还存在另一个因素,即“情感”(passsion)。审判过程需要“心与头脑”的对话。[29] 美国现实主义法学派也曾从心理学的角度就个人的特质对法院判决的影响进行过详细的分析,认为法官的个人经历和社会环境决定了法官在判决中的倾向性,或认为法官自己都没有认识到的潜意识、预感或直觉起着决定作用。[30]

但是,道德直觉是很容易出错的。过去人们曾武断地认为直觉是不会出错的,因为没有什么能阻碍直觉的传递,直觉总是真实可信的。然而,对于直觉自身而言,更为合理的是允许人们去对它的可靠性产生怀疑这种可能性的存在。[31] 诉诸道德直觉,以某种行为让人感到难以容忍、愤怒、甚至厌恶为由否定该行为在道德上的正当性,其实就是密尔所说的“推断的伤害”。以“推断的伤害”,即“那些认为任何自己不喜欢的行为就是伤害了自己的人”的感觉作为公共规制的基础很糟,因为,“在他(爱管闲事的人)干预个人行为之际,他很少思考任何事情,而只想着与自己的行为或感觉不同的巨大程度”。如果允许人们下命令“任何人不得享有任何他们认为错误的愉悦”(尽管这种享用除了激起这种愤怒之外不伤害任何人),那就敞开了迫害的大门,其根本精神就是惩罚与实施处罚者不同的、冒犯他人的思想或行为。[32]

第三,即使按照多数决的民主程序,将公序良俗界定为由某一社会的多数人所秉持的道德观念,但由于多数并不一定是可靠的,因此多数人的道德观念也并不必然就是正当的,以某种道德观念为多数人所禀承为由来限制私法自治,极有可能会阻碍社会的道德进步。[33]

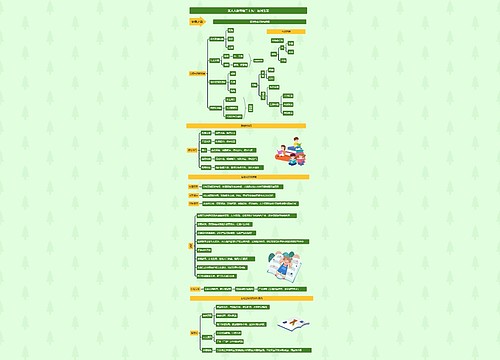

相关思维导图模板

树图思维导图提供 一、研究内容 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 一、研究内容 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f21797dd3e8b08f1951dfc24e7be94f

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

上海工商

上海工商