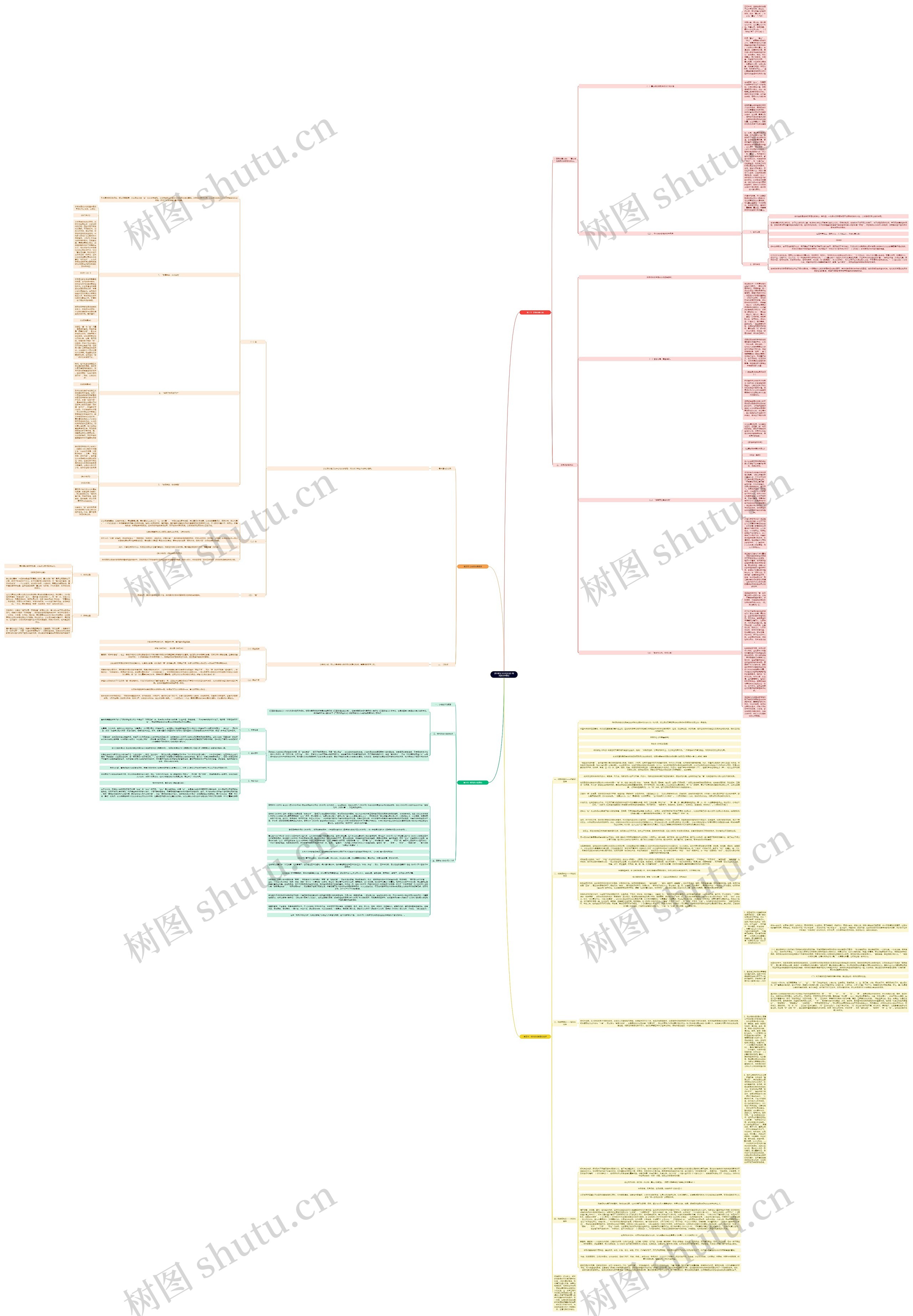

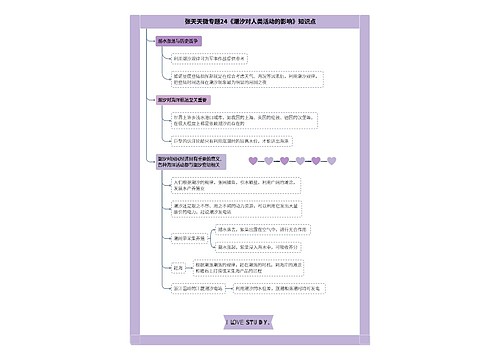

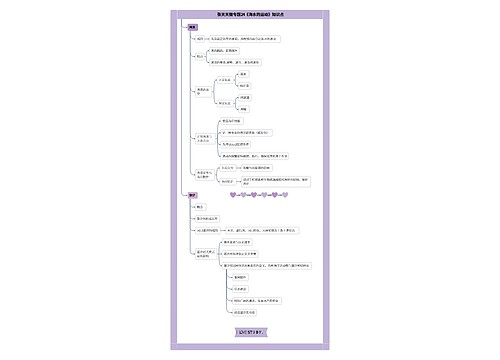

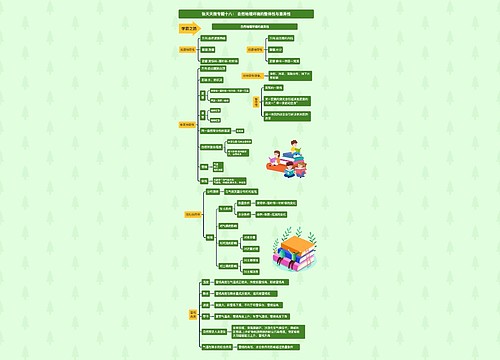

读书笔记《古代文论》明代的文学理论思维导图

《古代文论》明代的文学理论的概述

树图思维导图提供 读书笔记《古代文论》明代的文学理论 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 读书笔记《古代文论》明代的文学理论 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:318e2bac9fa9c02ca4a065dea5eb31a0

思维导图大纲

读书笔记《古代文论》明代的文学理论思维导图模板大纲

第三节 李贽的童心说

一 李贽的童心说: “童心说”是李贽文学思想的核心。

(一)童心说的思想渊源及其现实性

万历年间,李贽继承和发展了泰州学派王艮、颜山农、何心隐、罗汝芳等人的哲学思想,提出“童心说”。什么是“童心”?其云:

夫童心者,真心也。若以童心为不可,是以真心为不可也。夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。”(《焚书》卷三《童心说》)

所谓“童心”、“真心”、“本心”,都是指人的自然之性。但是这种自然之性会随着年龄的增长而日渐丧失。人之所以会丢失童心,变得虚伪,就是因为道理、闻见使人逐渐学会掩饰自然本心,变得虚伪、世故。而失却真心,就会说假话,做假事,写虚假不实的文章:“童心既障,于是发而为言语,则言语不由衷;见而为政事,则政事无根柢;著而为文辞,则文辞为不达……”童心是指没有被传统文化教育扭曲的与生俱来的自然人性。

李贽标举“童心”,则是要打破理学教条加于人性的枷锁。从理论基础上看,李贽强调自然人性论,亦在一定程度上受佛教思想的影响。佛家主张众生平等,众生皆具佛性,李贽认为人性即佛性。

但李贽童心说所主张的自然人性论与道家、佛教的自然人性论有着实质性的区别。在明代官方的意识形态是程朱理学,至正德、嘉靖以后,理学的正统地位虽未改变,但理学的信仰危机却日益深重。在这种背景下,李贽反对权力话语下的闻见道理。

另一方面,随着商品经济的发展,市民阶层的兴起,李贽赋予了自然人性论新的内涵。李贽强调的是则是,要顺应普通人的的自然要求,使物质生活和精神更加丰富。童心源于“百姓日用”,人的生存发展的一切物质、精神的需求都是人的“本心”即“童心”。而百姓日常实际生活中的种种追求,都是天经地义的,尤其是所谓“好货”,即“治生产业”的物质生活,则反映了市民阶层发展工商经济的要求。总之,理学的禁欲主义,目的在于禁锢人心,消弥人情与个人意志,以维护统治秩序的稳定。李贽的“童心”说则启发人们意识到自己的自然本性,认识到自己在精神、物质上的一切自然要求的合理性,鼓励人们大胆地去追求个性的解放,追求自己人生的幸福。

(二)、童心说与李贽的文学思想

值得注意的是,童心说是李贽读龙洞山农为《西厢记》写的叙言之后的有感而发。可见童心主要是一个文学概念。李贽在文学上,重自然,重真情,重创造,而真情自然和求变都出自于童心。

1、自然真实

自然真实是李贽文学理论的核心,其内涵,一为承认文学要表现不加限制的自然人性,二为强调文学之自然表现。

李贽将儒家诗教发乎情性,止于礼义的论诗主旨,修改为认为礼义不能违背自然之情性。同样论格调,李贽与七子派不同之处在于,七子派强调通过模仿、学习而获得的某种风格,李贽则更注重文章风格与作家的性格、自然天性的关系;七子派只推崇反映盛唐气象的雄浑沉郁一类的所谓“高格”,而李贽则认为任何一种格调,只要是发自于自然情性都有其存在的理由。

在艺术表现上,李贽认为,天下之至文 ,皆非有意为之:

《杂说》

这种蓄积极久、势不可挡的强烈情感,无不是出于不得已的不能不发的情势下。因而拘泥于字句法度,形式上过分地雕琢的表现手法显然与这种情感表达的需要是不相适应的,在评论杂剧的不同造诣与境界时,他还提出了“天地之化工即天地之无工”(《杂说》)的命题表达他对自然美的推崇。

2、适时尚变

对于评价文学的标准,李贽认为只要是出于童心的,任何时代、任何人,任何形式的文章都应该予以承认:“天下之至文,未有不出于童心焉者也。苟童心常存,则道理不行,闻见不立,无时不文,无人不文,无一样创制体格文字而非文者。”(《童心说》)他还从文体历史演变的角度,评论各种文体的地位和价值:“诗何必古选,文何必先秦。降而为六朝,变而为近体,又变而为传奇,变而为院本,为杂剧,为《西厢曲》,为《水浒传》,为今之举子业大贤言圣人之道,不可得而时势先后论也。”(《童心说》)认为小说、戏曲应和诗文一样具有同等地位,都是“古今至文”,表现出相当的敏锐与激进的文体观。

李贽的哲学与文学思想对后世产生了很大的影响。一场震撼人心的文学革新运动由此展开,其中戏曲领域代表作家为汤显祖、诗文领域则袁宏道为代表。他们的文学理论批评亦深受李贽的影响,充满了积极的要求变革现实的反传统的色彩。

二、 汤显祖的至情论

汤显祖在文学理论上亦颇有建树,

(一)世总为情,情生诗歌。

汤显祖处于一个将情与理对立起来的时代,一类是宋明理学家们,用理格情;另一类如达观道人禅宗思想中情有理无,理有情无的情灭论。汤显祖认识到理的重要性:《沈氏弋说序》,但他反对将情与理对立起来。这表现在他对达观道人“情有者,理必无”的观点由信奉到怀疑的态度转变上。达观阐述的是佛家灭情之论。汤显祖《寄达观》曰:“情有者,理必无;理有者,情必无,真是一刀两断语。使我奉教以来,神气顿王。谛视久之,并理亦无,世界身器,且奈之何。”经过亲身的体验,他得出情无理亦无的结论,最终站到“情”的一边,并以白居易、苏轼之“终是为情使”来为自己辩护。

汤显祖把情在文学中的地位提到前所未有的高度。认为“世总为情,情生诗歌。”但与前人亦主张情感是文学创作的动因不同的是,汤显祖强调的是“至情”。其《调象庵集序》描绘的情感不是优游不迫的,而是蓄结已久、势不可挡的,如厉风冲孔、江河决堤般凶猛强烈的激情。汤显祖还多次强调这种情感的感人力量:

(《宜黄县戏神清源师庙记》)

把戏曲感天动地的艺术效果与《诗大序》的审美精神联系起来,无疑是提升了戏曲的历史地位和审美价值。汤显祖认为人们之所以喜爱传奇杂剧的原因就在于其有巨大的感染力。

汤显祖情感理论与前人的不同点还表现在他对情志关系的论述中,《董解园西厢记提辞》认为作家是在言情时表达自己的心志,志在情中。较之传统的言志说或情志并提论,更突出了情的作用。

(二)“独有灵性者自为龙”

文是至情的爆发,但是要成为至文,还需要“神”或灵机的帮助,否则不可能创作出传世之作。汤显祖认为各体文学创作都是情与神、清与灵机的结合:

《耳伯麻姑游诗序》

《宜黄县戏神清源师庙记》

《如兰一集序》

艺术表演或文学作品的神奇魅力正源自于灌注其中的灵机、灵趣与灵性。

灵性的有无决定着文学创造性的程度,《张元长嘘云轩文集序》云:天下文章有得于习者与得于灵性者之别,“不能其性而但言其习者”余而不鲜,只有得于性者,文章才能新鲜生动,富于灵气。汤显祖还指出,近十余年间,才兴起才士之文的即出于灵性之文,但世人往往以格套来衡量,认为不合文体。文当然有体,但是体却有高下之分。只有灵性的文章才能达到创作的最高境界。汤显祖认同文学传统、文学规范的存在,但他更强调在创作中发挥作者的主观精神。

灵性又缘何而来呢?汤显祖《序丘毛伯稿》认为天下有生气之文章的作者均为奇士,奇士与常人的差异就如同蠕虫与飞蛾的区别,一个在地上,一个在天上。而灵性就来自于奇士的奇才,奇才带来了心灵的飞动,作者的主体精神驰骋天地之间,纵横自如。他还描绘了灵气活动的奇特性:《(合奇序)》认为非通人所能掌握,而为天才所独有。

汤显祖对灵性与天才的重视,很显然受到哲学社会思潮中王学左派注重心性体验、强调个性精神、反对理对自由精神束缚的激进思想的影响。灵性的内涵,与前人所论的天赋的聪明才智明显不同,更增加了丰富的时代精神在内。与“愤积决裂,挐戾关接”之情联系起来看,提倡“有灵性者自为龙”就是要求破除传统思想的束缚,让时代的天才以自由无畏的精神意志去创造感天动地的文学。

(三)“生者可以死,死可以生”

汤显祖所推崇的“情”非日常生活中一般的人情,世情,而是超越现实的至情。这种情感,不是常规的表现手法所能够传达出来的。《牡丹亭题词》云:

天下女子有情宁有如杜丽娘者乎?梦其人即病,病即弥连,至手画形容传于世而后死。死三年矣,复能溟漠中求得其所梦者而生。如丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。梦中之情,何必非真。天下岂少梦中人耶。必因荐枕而成亲,待挂冠而为密者,皆形骸之论也。

杜丽娘因梦而病,因思念梦中人而死,因得梦中人而生的故事是绝不可能发生在现实生活中的。但人世的感情,并非现实故事所能充分表现出来,往往需要借助非人世的虚构的情节来表现。原因在于非人世的情节、超现实的表现形式具有现实生活所不具有的超强度的力量,正适合表达杜丽娘觉醒的强烈的爱情要求,强烈到“生者可以死,死可以生”的至情,正需要离奇的、超现实的形式来表达。超常的情感与表现形式的超现实是一致的,分不开的,因而这种表达方式是不能用常理来评判的。

汤显祖的文学理论鲜明地体现了晚明文学革新运动反传统的色彩,具有强烈的时代特征。它以对至情、至灵与至奇之美追求,打破了传统文学中情与理,才与法,奇与常相互平衡的原则,与其文学作品一样给人以惊世骇俗的心灵震撼。

第四节 公安派与竟陵派

一、袁宏道与公安派

公安派以性灵为中心的文学思想,可以从下面三个方面去理解。

(一)变

针对复古派反观传统,取法汉魏盛唐,公安派提出主“变”的文学发展观。文学发展观是其要求文学革新的理论基础。从所处的时代出发,公安派深刻揭示了文学发展变化的必然性,探讨了文学发展的基本规律。

1、“世道既变,文亦因之”

文学发展论讨论的重点是文学与时代之关系。袁宏道

《与江进之》

文学发展具有其必然性,其根本原因就在于:文学是时代的产物,而时代是不断变化发展的。不同的时代,事态人情不同,语言不同,文学创作亦自然发生变化。古代的《周书》怎么能作为今天的告示,《毛诗》亦为当今的时调所取代。汉赋最古奥,唐赋语言明白简易,到苏轼的赋则接近于平易的古文了。他从对古代文学发展的具体实例的分析中,得出“事今日之事,则亦文近日之文而已矣”的结论,主张以今日之语言来表现今日之事的“今日之文”,认为文学语言没根本有必要再由简明流利回到古代的繁奥艰乱。袁宗道亦曰:

《论文(上)》

文学语言的奇奥与平易是相对而言,古代的奇字奥句,很可能与古代的接谈巷语差别不大。公安派通过对语言变化发展的研究分析,来看文学的发展变化。因而他们往往从反对沿袭古人语言的角度入手,来反对复古派末流的模拟剽窃之风,可谓抓住了复古末流的要害。

在对待文学的继承与创新的关系上,袁宏道也讲通变。不过他的通变观与刘勰的通变观有所不同。袁宏道曰:

《雪涛阁集序》

刘勰是“通”与“变”并重,通是变的基础。而袁宏道是“通其所必变”,侧重点在变的必然性。只有革新才能有继承,没有革新就没有真正的继承。如骚、雅不同体,但骚继承了雅的“怨”的精神;古诗十九首与骚在音节体制上完全不同,但却是《骚》之精神真正的继承者。文学继承并不等于沿袭古人的语言。最主要的文学精神的继承。袁宏道论“变”的价值就体现于此。

2、“法因于弊而成于过”

时代、社会的变化发展是文学发展的根本原因,但文学发展又有相对的独立性,文学内部发展有其自身的规律。具体而言即“法因于弊而成于过”。对此,袁宏道论道:

《雪涛阁集序》

新旧文学的继承与扬弃是文学发展的具体途径。任何一个历史时期的新文学都是在克服旧文学的弊病的过程中产生的。所谓“法因于弊”,是指新文学之法是为了纠旧文学之弊而形成的;而所谓“成于过”,则指新文学兴起后,又会暴露新的矛盾,新文学中存在的片面性需要更新的文学来矫正它,新文学便自动转化为旧文学。袁宏道深刻地揭示了文学内部矛盾运动的历史,认为历代诗风的变化正源于此。对于唐宋诗之争,他并非简单肯定唐诗或宋诗,而是客观细致地分析了其中情、理、法等因素变化之因果关系。从论变的角度,对文学史的整理建构作出了重要的贡献。

3、“各极其变,各穷其趣”

在论到文学与时代之关系时,刘勰在《文心雕龙·时序篇》称“文变染乎世情,兴废寄乎时序” ,又言:“时运交移,质文代变”。袁宏道的文学发展观与刘勰的思想是一致的,但他们所不同的是对待古今文学的态度有很大的差异。袁宏道肯定今日之文,反对贵古贱今的思想:

《叙小修诗》

《与丘长孺》

复古派并非不承认文体演变的规律,如胡应麟《诗薮》。而公安派则认为 “唯夫代有升降,而法不相沿,各极其变,各穷其趣,所以可贵,原不可以优劣论也。”

公安派主“变”的文学思想有力地扫荡了文坛上流行的泥古之风。由此,复古思潮渐呈低落之势。

(二)真

公安派强调真诗,提倡抒写性灵,表达真情实感。袁宏道称江进之文章“无一字不真”,“大都以审单家书之笔,发以真切不浮之意,比今之抵掌秦汉者,自然不同,所以可贵。”(《与江进之》)所谓真情发自于真人的自然之性,包括人之喜怒哀乐,嗜好情欲。袁宏道所论情性与传统的道德规范亦是格格不入的,其《叙竹林集》曰:所谓心,指真情实感,所谓道指传统规范。应当师法丰富的客观世界,而不迷信所谓的权威。公安派独抒性灵的含义正在于此。

公安派推崇对情性大胆而直白的表达方式。《序小修诗》:

对于人们“太露”的指责,袁宏道反驳以““情随境变,字逐情生,但恐不达,何露之有?”胸中郁积的情感随境而发,尽可以怨而伤,怒而骂。《离骚》在传统诗论中一直以来都被指责有乖于温柔敦厚之旨,袁宏道对《离骚》表达方式的肯定,意味着他对儒家“哀而不伤,怨而不怒”的传统诗教的突破。

此外,只要是发自于内心,即便是有疵处亦是值得肯定的,即便是俗语亦无伤大雅。袁宏道还特别推崇古代“情真语直”的风诗:

《叙小修诗》《陶孝若枕中呓引》

在对国风以至当时的民歌的精神风貌的描述中,袁宏道表达了对自由抒发真情实感的创作精神的推崇。在这一点上,他与李梦阳“真诗乃在民间”的观点构成前后呼应之势。

(三)“趣”

提倡性灵,要求作家有自己的个性,自然要求文学作品要表现出独特的审美趣味。

1、自然之趣

袁宏道提倡自然之趣,亦包含有时代精神在内,

《叙陈正甫会心集》

在袁宏道看来,一般的兴趣爱好只是趣之皮毛,最上乘的“趣”是天真无瑕的童子之趣,即孟子所说的赤子之心,老子所谓的婴儿般的纯真;它“得之自然者深,得之学问者浅”;一个人官渐大,闻见知识愈多,入理愈深,离真正的趣就愈远。袁宏道提倡自然之趣,显然是受到李贽“童心说”的影响,具有反理学、反传统的现实意义。

2、新奇之趣

这首先表现在对奇人的欣赏及对那些欺人欺己的假道学的厌恶。所谓奇人,乃不受任何束缚的“自适之极”之人:(袁宏道《与徐汉明》)。而“奇”文,亦非人为造作之奇,而是诗法自然,独抒性灵之作,他在《答李元善》中论道:“文章新奇,无定格式,只要发人所不能发,字法句法调法,一一从自己胸中流出,此真新奇也。”可见,袁宏道提倡“新奇”与其张扬“性灵”是互为补充的。

总体评价:公安派“独抒性灵,不拘格套”的理论主张,有力地扫荡了文坛的泥古风气。但是过分强调“不拘格套”,因而否定含蓄蕴藉传统诗学;在文学发展观上,只讲变,不讲通,对传统一概否定,袁宏道甚至由此对八股文大加赞赏,这些都表明公安派文学理论存在其片面性。而在创作上,公安派的诗歌从整体看,偏于俚俗,过于直白;小品文则多流露出士大夫的闲情逸致,而缺少对时代、社会真正的关注。

袁中道对此进行了修正,既要向汉魏盛唐学习,又要避免“浮泛之病”;既要学其兄“发抒性灵”,又要“力塞后来俚易趋习”;还要注重法度。这些言论对公安派的理论的片面性起到了救弊补偏的作用,但公安派亦随着异端思想的逝去而解体了。

二、 竟陵派

公安派之后,文坛上影响较大的诗文流派是竟陵派,其具体的文学主张。

(一)深幽孤峭

竟陵派所界定的真诗、提倡的性灵,其宗旨为深幽孤峭。

钟惺《诗归序》 谭元春《诗归序》

竟陵派“取异于途径”,走上一条既不同于公安派的率性俚俗又不同于复古派取法于汉魏盛唐的格调高古的道路。他们醉心于中晚唐的诗境,最终亦陷入偏狭之境。正像钱谦益所批评的:(《列朝诗集小传·钟提学惺》)。钱谦益的批评虽言辞过于尖刻,但还是集中竟陵派的要害。

(二)厚出于灵

竟陵派的文学理论亦并非完全没有价值。值得注意的是,他们强调“厚”的审美境界。而厚出于灵,钟惺《与高孩之观察还》一文说明了灵与厚的关系,

灵是创作的必要条件,厚则是创作要达到的审美境界,灵是达厚的先决条件,人的学问修养是以有生命有灵性为基础的“厚出于灵”。而达“厚“的途径就是“读书养气”。钟惺还云:“深厚者易久,新奇者不易久也。此有痕无痕之原也”(《与谭友夏》)。学问修养深厚的文学作品令人回味无穷,一味以新奇夺人眼目的文学作品就不可能让人有很深的感触。把“厚”做为重要的审美标准,强调学养的重要性,显然是对公安派的理论的修正。钟惺《东坡文选序》云:

钟惺认为苏轼的文章不是仅用“趣”就能概括的,不能只看到苏轼文章富于生趣的一面,还更应当注意到苏轼文章表现出来的深厚的学术渊源、充实的思想与超凡脱俗的胆识气概。这与钟惺重厚的审美境界是一致的。

然而创作实践并非就能与理论认识保持一致。钟惺自己已经意识到这一点,其《与高孩之观察》。

钱钟书先生亦评竟陵派曰:“竟陵派钟谭辈自作诗,多不能成语,才情词气,盖远在公安三袁之下。友夏《岳归堂稿》以前诗,与伯敬同格,佳者庶几清秀简隽,劣者不过酸寒贫薄。《岳归堂稿》乃欲自出手眼,别开门户,由险涩以求深厚,遂至于悠晦不通矣。”(《谈艺录》)不过,竟陵派重视厚的审美境界的建构,仍是值得后人肯定的。

第五节:明代的戏曲理论批评

一、戏剧本体论——情韵与音律

明代戏曲理论的发展是在辩难的过程中得以前行的,临川派、吴江派的音律之争便成为明代中后期戏曲论坛上的一条主线。

中国古典戏曲是歌舞戏,曲文总是要搬演于舞台之上的,因此戏曲语言的词采和韵律历来备受创作者和曲论家所瞩目,在汤、沈论争之前,关于韵律、词采在戏曲中的地位以及两者之间的关系,就纷见于前人的著作中。

元罗宗信《中原音韵序》

明朱权《太和正音谱》

何良俊在《曲论》中更是将音律和词采完全对立起来,他说:“夫既谓之辞,宁声协而辞不工,无宁辞工而声不协。”片面地突出音律的地位,可谓开沈璟吴江派的先声。

此后沈璟则是把音律的地位抬高到无以复加的地位,他现存最著名的理论纲领就是《博笑记》附录的一首[二郎神]套曲

“按腔自然成绝唱”,合乎音律是才是优秀作品的唯一标准,文辞好,才情高,如果不谐音律就不应该首肯赞扬,宁肯让人不欣赏,也不能使演唱挠喉捩嗓。为此,沈璟还以蒋孝的《南九宫谱》为基础,穷毕生之力精研曲律,写成《南九宫十三调曲谱》。在这部著作中,沈璟严格地实践他的戏曲主张,从平仄、句法和用韵等多方面详加审辨和考索,从宋代至明初的曲作中精选了八百多首作为范例,音律上的要求非常严格,对曲牌、宫调、正(衬)字、四声、阴阳、韵辙、板眼等等都详细注明,以期恢复曲调的本来样式。并提出:选择平声字当明辨阴阳(平),选择仄声字应明辨上去(声);句法上须严分顺句拗句之别,反对擅改旧例;用韵必须严格遵从周德清的《中原音韵》,如此等等。

此后吴江派后学诸如吕姜山、臧懋循、吕天成、冯梦龙等人也严守音律,吕姜山、冯梦龙还动手改编了汤显祖的剧作,使之依韵合度。这自然引起了主“情”的汤显祖和临川派人士的不满和抗争。

在汤显祖的戏曲创作与理论中大书特书的是一“情”字,他在《寄达观》中说:“情有者,理必无;理有者,情必无:真是一刀两断语。”实际上包含着深刻的思想内容,他将情与理对举、对立起来,正是与“存天理,灭人欲”的封建说教相对立的,是他反对封建道统叛逆精神的体现。对于文学创作,他认为是人之情感的自然流露与倾泄,对“情”的标举,贯穿于汤显祖的戏曲创作和评论之中,如评董西厢谓:《董解元西厢题词》,以“情”为本,成了汤显祖思想情感与生命实践的核心。

正是对“情”的推重,汤显祖反对拘泥于声律,提倡词曲“意趣神色”的自然抒发。《答吕姜山》云:“凡文以意趣神色为主,四者到时,或有丽词俊音可用,尔时能一一顾九宫四声否?如必按字模声,即有窒滞迸拽之苦,恐不能成句矣。”他甚至认为,为了“意趣神色”的抒发表现,“正不妨拗折天下人嗓子”。(《答孙俟居》)为此,他极力反对沈璟、冯梦龙等对自己剧作的改写。

由此可见,在汤显祖的心目中,不可用音律的死板规则来妨碍作品的情感与神趣,所谓“万物之情,各有其志”、“言一事,极一事之意趣神色而止;言一人,极一人之意趣神色而止。何必汉宋,亦何必不汉宋。”(沈际飞《玉茗堂文集题词》)音律要为表现特定的感情服务,而不是相反,“南歌寄节,疏促自然。五言则二,七言则三,变通疏促,殆亦由人”。(《再答刘子威》)

这种以“情”为主的观点也影响了临川派的后来者,孟称舜、王思任等就极端推崇《牡丹亭》,茅元仪、茅瑛兄弟还专门刊刻了原本《牡丹亭》,以此批评吴江派一些人士对《牡丹亭》的改削。晚明的张琦《衡曲尘谭》一个最为鲜明的特点即是以“情”论曲,并提出了“情种”说。

当然,对于汤沈之争,现在我们要辩证的眼光来看待。作为戏曲作品与场上之曲而言,人物情感与音律是缺一不可的,没有情感,戏曲就会缺失强烈的艺术感染力;没有音律,也就不能按节拍板,演之于舞台之上,从而也就没有观众和生命力。其实,论辩双方也不乏体认到对方的长处和弊端的人士,如沈璟及吴江派一些论家也颇欣赏《牡丹亭》,只是不满汤显祖为了抒情写意和人物塑造的需要,时或突破声韵上的限制。临川派一些人士也不是不懂得顾曲的音律美,只是为了感情的自然抒发而不得不放弃对韵律的执着而已。

实际上,即在当时就已有音律和情辞调和论者,如吕姜山之子吕天成,创作上严守格律,虽推崇其师沈璟,但在《曲品》中却提出双美说,实事求是地指出了两派的特点,对才情派也不无褒美之词。

另一位折衷论者便是晚明著名曲论家王骥德,他在《曲律》中对两派有较为中肯的评述:大致而言:临川尚趣,吴江守法;临川重情思风神,吴江务声律格调;临川着眼于剧本的审美价值,吴江偏重于场上之便于演唱;临川示人以创作之境界天分,吴江教人以作曲之门径方法;临川进乎道,吴江精于技。各有所偏,要求法与词必两擅其极。

二、戏曲语言论——本色与文词

与音律相联系,是戏曲创作中语言的本色派与文词派之争。文词是随着邵璨《香囊记》的创作而出现的戏曲写作之中的案头化、文人化倾向。其中代表作家主要有郑若庸、梁辰鱼、张凤翼、梅鼎祚、屠隆等人,实际上却没有像模像样的剧论家,只是因王世贞评“郑(指郑若庸)所作《玉玦记》最佳”有文词派倾向而成其为理论代表并备受后世攻诘。而“本色论”者却非常多,且多与“当行”纠缠在一起,其实,两者的内涵在古代曲论中有时是不同的,如吕天成谓“当行兼论作法,本色只指填词”,由此可见一斑。但大多数论者常以“本色”“当行”相提并论,讲“本色”总要兼及“当行”。把它引入曲论中的当属明代的何良俊和徐渭。

何良俊是以戏曲的“当行”“本色”作为品评的标的,他认为《西厢》、《琵琶》不如《拜月》的原因就在于:由此可见,何良俊是以“情真语切”“不带脂粉”“不弄学问”“清丽流便”“蕴藉有趣”为本色的,故于元杂剧中推崇郑光祖:“马之词老健而乏姿媚,关之词激烈而少蕴藉,白颇简淡,所欠者俊语,当以郑为第一。”他认为好的语言“既谓之曲,须要有蒜酪”,而不能是“正如王公大人之席,驼峰、熊掌、肥腯盈前,而无蔬、笋、蚬、蛤,所欠者风味耳”,从这个比喻看,他所持戏曲语言美的标准是与文词派尖锐对立的。

徐渭提倡南戏,在《南词叙录》中,本色论是最为重要的部分,针对以时文为南戏的风气,大下鞭挞之笔:

他不避浅俗之词,强调“亦俗亦真”:《题昆仑奴杂剧后》《西厢序》

戏曲起源于民间,应该保留民间文艺的本来面貌,才是曲的本色。徐渭特别强调宜俗, “越俗越雅”,“越俗,越家常,越警醒”。但俗不是浅近、粗野,而是性情之真,是不加雕饰的美。这里,所谓本色就是“正身”,是生活所原有的样子;相色乃为“替身”,是外在赋予的样子。徐渭认为,“曲本取于感发人心,歌之使奴、童、妇、女皆喻,乃为得体”,得体即为本色:一为自然,一为通俗。他对邵璨《香囊记》追求词藻、填塞典故的现象进行抨击,谓其“如教坊雷大使舞,终非本色”。后李贽论戏曲主张自然化工之美,反对人为雕琢,是对本色理论的新发展。

在本色与文词的论争中,也出现了调和兼顾的意见,如吕天成、王骥德、祁彪佳、冯梦龙等人。《曲品》云:“本色不在摹勒家常语言,此中别有机神情趣,一毫妆点不来。若摹勒,正以蚀本色。”这里所谓的“机神情趣”,显然与汤显祖所说的“意趣神色”颇为相近,和语言的粗鄙俚俗划清了界限,是更重要、更深层次的“本色”论。吕天成的贡献是辨析了曲论史上含义颇为杂乱的“本色”“当行”的含义,指出“当行兼论作法,本色只指填词”。它的当行既区别于沈璟的熟悉音律,又不同于凌濛初的“不贵藻丽”的语言说,而是包括构思布局、人物塑造、矛盾冲突、语言音律等的编剧问题。而他的本色说,却只局限于语言一端,比之徐渭、臧懋循、王骥德的论述而言,稍显偏狭。在《曲品》中他又指出,“藻绘”不等于“当行”,而“朴淡”不等于“本色”。与冯梦龙的观点有所相似:“词家有所谓当行、本色二种。组织藻绘而不涉于诗赋;本色者,常谈口语而不涉于粗俗。”(《太霞新奏》评沈子勺[双调·步步娇]《离情》)可以看出,冯梦龙与吕天成所论基本上是斟酌于雅俗二者之间的。王骥德的《曲律》对文词派、本色派的论调都有所批评。 “本色”与“文词”各有所蔽,应该兼取其长。

三、戏剧表演论——唱叹与风神

明代中后期,文人积极投身于传奇的创作,这些文人大都能按节度曲,深通曲学艺术之三昧,有些还有家庭剧班,这使得明代戏剧表演艺术水平得到了很大的提高,有关戏曲表演理论也得到了迅速的发展,如孙鑛曾提出过作曲有“十要”,第三即为“要搬出来好”,王骥德也提出过戏曲要“可演可传”,都充分表明了对戏曲舞台性的关注。除了唱曲理论魏良辅的《曲律》外,最主要的代表人物便是汤显祖、潘之恒、冯梦龙和晚明的张岱等人,他们对表演艺术作了全面的研究,使戏曲理论达到一个前所未有的高度。

1、汤显祖写的《宜黄县戏神清源师庙记》,就是一篇表演理论的重要文献。他从“人生而有情”的视角切入,阐述了戏剧的起源是“思欢怒愁,感于幽微”,而不得不“流于啸歌,形诸动摇”。而舞台正是给人们提供一个虚幻的奇异世界,“无情者可使有情,无声者可使有声”,从而使人们的感情得到宣泄。更为重要的是,他借“清源祖师之道”论述了演员的表演之道。

作为一名演员,就要专心致志,端持稳重;要问师求友,切磋技艺;要了解曲词,洞悉句意;要深入角色,体验生活。这样才能使自己在思想、艺术方面得到全面提高,达到演技的最高境界:圆转自如。在表演时不知“情之所自来”,观众也不知“神之所自止”。台上台下,浑融交织,绵延不断。如此而论就不仅仅是单纯的技艺问题,而达到了如庄子所谓的“天地将和”的见乎无形、听乎无声,又大道存焉的艺术极致。汤显祖此论,是极为深刻的。

2、潘之恒是明代戏曲表演理论的集大成者。在数十年戏曲鉴赏的基础上写下了大量的戏曲评论,这些评论大都集中在《鸾啸小品》一书中。

(一)潘之恒首先以《牡丹亭》及其演出实践为研究对象,对演员理解和表现作品与人物之情提出了要求:“杜之情痴而幻,柳之情痴而荡;一以梦为真,一以生为真。惟其情真,而幻、荡将何所不至矣。”(《情痴》)要求演员应该深切体验作品与人物的情感,这是演好戏、演好人物的关键。在潘之恒看来,要演好杜丽娘这个形象,传写出她的特定情感,演员就应该深切体验杜丽娘这个形象特定的情感;而要深切体验一往情深的杜丽娘的内心世界,演员自己就必须是有情之人。“最难得者,解杜丽娘之情人也。”“能痴者而后能情,能情者而后能写其情。”对情感的推重,是和汤显祖一脉相承的。

在西方诗学中,戏剧表演理论有表现派和体验派。以狄德罗为代表的表现派主张演员应该冷静地钻研人物性格,勤勉地观察和用心地模仿自然,从而创造出关于形象的“理想典范”,每次演出时都应该像一面镜子一样准确地将人物形象的“理想典范”真实地呈现在舞台上。而以斯坦尼斯拉夫斯基为代表的体验派则认为,演员不应只是冷静地表现角色,而应积极主动地感受和体验角色的情感,将自我的情感和情感体验化入表演艺术中去,使自我与角色完美地融会在一起。以彼格此,潘之恒的戏曲表演理论强调“以情写情”,显然与后者更为接近些。

(二)关于演员的艺术素养和舞台表演,潘之恒也有一系列的精彩论述。

《仙度》一文认为,演员需要具备“才”、“慧”、“致”三种基本素质。才指才情,慧指悟性,致指风神。才、慧、致三者,才情、悟性寓于内,唱叹风神发于外。潘之恒认为,这三者是密切联系的,缺一不可的,虽有艺术创造的才能,却缺乏对客观对象(社会生活、人物形象、冲突事件等)了然于心、胸有成竹的妙悟和理解,那么,其才也便难以得到完美的施展;有才也有慧,却不能了然于口与手,发而为唱叹风神,那么在表演艺术上也便难以有出众的表现。

潘之恒在《与杨超超评剧五则》中还提出了有关戏曲表演艺术的“度”、“思”、“步”、“呼”、“叹”。“度”,是舞台演出中恰到好处、炉火纯青的火候、境界,是幻妙之至、恍惚之极的艺术感觉,是若有若无、若远若近、若存若亡的艺术分寸感。演员既要“尽其度”,进入一种最佳的表演状态,又要“尽之者度人”,影响带动其它演员一起进入艺术情境当中,取得“满志而观止”的艺术效果。“思”,是与动作、表情相关的剧中人物的神情、情思,是表演的内心依据。“西施之捧心也,思也,非病也。仙度得之字字皆出于思。虽有善病者,亦莫能仿佛其捧心之妍。”“步”,是指舞台演出中的舞姿、步态、身段等,是中国传统戏曲表演程式中的重要内容。他称赞“仙度之利趾而便捷也”,“进若翔鸿”,“转若翻燕”,“止若立鹄”,“无不合规矩应节奏”。可以想见流波君的舞台表演不仅神情楚楚动人,而且其舞姿、步态与身段也大略如行云流水,轻盈优美、流畅自然。“呼”和“叹”,是对念白艺术的要求。“呼”是引曲之韵白,引起下面的唱词;“叹”则是念白时若怨若慕、如泣如诉、声泪俱下、充满感情的拖腔与叹息之声。无论是“呼”还是“叹”,潘之恒都着重强调情感内涵与表现,所谓“曲引之有呼韵,呼发于思”,当有“凄然之韵”,“能得其”“思”之“微”。这种说法确乎发前人所未发。

3、冯梦龙的戏剧理论主要是以导演的眼光对剧本的处理,涉及到表演的各个方面,如“演李固,要描一段忠愤的光景;演文姬、王成、李燮,要描一段忧思的光景;演吴祐、郭亮,要描一段激烈的光景。”(《酒家佣》总评)是就扮演人物而言;“演者需预制篱竹纸轿一乘,下用转轴推之,方妙。浙班用枪架以裙遮之,毕竟不妙。”(《梦磊记·中途换轿》眉批),是就道具的使用而言;“外背唱时,生随意作赞叹园石语,方不冷淡”(《梦磊记·石间定婿》眉批),是就场面调度而言。如此等等,就其舞台演出的实践来看,冯梦龙的表演理论自有其独到之处,但在理论深度上则比不上汤显祖和潘之恒。

4、张岱是晚明著名的曲论家,精通音律,论曲讲求“情理之文”,其表演理论主要涉及到演员的表演技巧、舞台布景等方面。彭天锡、柳敬亭都是当时著名的表演艺术家,张岱赞许彭天锡“串戏妙天下”,指出他擅于用动作、语言来表现剧中人物,使之个性更加突出:“天锡多扮丑净,千古之奸雄佞倖,经天锡之心肝而愈狠,借天锡之面目而愈刁,出天锡之口角而愈险,设身处地,恐纣之恶不如是之甚也。雛眉眡眼,实实腹中有剑,笑里有刀,鬼气杀机,阴森可畏。”在《刘晖吉女戏》中,他对月宫布景的运用也大加赞赏:“刘晖吉奇情幻想,欲补梨园从来之缺陷。如《唐明皇游月宫》……黑幔忽收,露了一月,其圆如规,四下以羊角染五色云气,中坐常仪,桂树吴刚,白兔捣药。轻纱幔之,内燃赛月明数株,光焰青黎。色如初曙,撒布成樑,遂蹑月窟,境界神奇,忘其为戏也。……”古代戏曲的布景大多由演员的动作来虚拟,此剧以实景出之,确实给人耳目一新的感觉。更为重要的是,张岱还十分关注听众的反映,比较重视从观众的角度来评价戏曲演出,已肇清初李渔戏曲观众学之先声,为戏曲批评开拓了新的研究领域。

四、戏剧结构论——关目与主脑

明代传奇兴起,逐渐取代了元曲而成为戏剧的主流,由于传奇唱腔丰富,长达几十出,反映生活的容量大大超过了杂剧,结构问题就必然被戏剧发展的本身提了出来。虽然此时结构与情节的构成问题依然不是曲论的中心,但毕竟开始引起了论者的关注,如孙鑛提出传奇有十要,将事佳、关目好作为十要之首,臧懋循概括戏曲创作有三难:其二难即为“关目紧凑之难”。凌濛初说,“戏曲搭架,亦是要事,不妥则全传可憎矣”(《谭曲杂札》),已将结构目为关系全局的重要问题。祁彪佳所言“作南传奇者,构局为难,曲白次之”(《远山堂曲品》评《玉丸记》),已经把结构放在了第一的位置上。又如曲论中经常谈到的“关目”问题,实际上亦即是结构问题:

此记关目极好,说得好,曲亦好,真元人手笔也。(李贽《李卓吾批评幽闺记·拜月亭序》)

关目散缓,无骨无筋,全无收摄。(徐复祚评《浣纱记》)

从正反两方面阐述了关目对戏曲结构的重要性,情节安排得当,就能使全剧增辉,人物个性鲜明突出;如果一味地追求奇险,情节散漫无力,就会影响剧作的艺术价值和舞台演出效果,可见关目的好坏往往起到“牵一发而动全身”的重要作用。

戏剧结构与情节关联甚大,明代的剧论家,在探讨情节的新奇、自然、虚实与合乎人情事理而外,所言的头脑、线索、波澜等问题就与结构的安排异曲同工了。

情节忌繁,亦忌散,要有一定的起伏曲折,这样的论述已比较深入地接触到结构的本质问题,在众多的对戏曲结构问题的评点中,以冯梦龙和祁彪佳最为引人注目。冯梦龙在《墨憨斋定本传奇》中对戏曲的改编和批评多从结构的视角切入:如剧中的主要情节他称之为“大头脑”、“大紧要关目”“情节大关键处”等,以为“要紧关目,必须表白”(《人兽关》第一折),“情节大关系处,必不可少”(《酒家傭》第二十六折)。他为《酒家傭》增添了《文姬怀亲》与《王成归隐》两折,使全剧前后照应,有力地突出了人物性格,也使情节结构更趋完美。他论衔接,“今移大士折于赠金设誓之后,为冥中证誓张本,线索始为贯穿”。(《人兽关》)还对剧本中不合理的线索与伏线尽行删削,在《风流梦》总评中他说明了修改《牡丹亭》的理由:“凡传奇最忌支离,一贴旦而又翻小姑姑,不赘甚乎!今改春香出家,即以代小姑姑,且为认真容张本,省却葛滕几许。又李全原非正戏,借作线索,又添金主,不更赘乎?去之良是。”《永团圆序》云:“余改窜独于此篇最多,诚乐于相成,不敢为佞。然余尤嫌兰芳投江后凡三折而始归高公,头绪太繁……”他主张情节发展的自然合理,还要起伏变化,有一定的节奏感,《量江记序》所云“量江事奇,聿云氏才情更奇,间有微璺,余为釁而缝之”(引任讷《曲海扬波》卷四),就是指此剧剧情发展太快,缺乏结构应有的节奏感。祁彪佳的《远山堂曲品》、《远山堂剧品》评剧达700多部,在明代曲论中,以结构作为主要评论对象的,可谓是第一人了。他对作品“头绪”、“裁炼”、“关目”、“贯串”、“呼应”的分析,充分表明了他对结构问题的全面关注。他强调结构的繁简得宜,如评陈开泰的《冰山记》曰:“传时事而不牵漫,正是练局之法。”对于结构繁冗之作,他也毫不客气地指出来:“关绪纷如,全不识构局之法”(《赐剑记》)。和冯梦龙相似,祁彪佳也强调结构情节的自然性、合情理性,他对现实剧引入神怪的现象就颇为不满。

在明代的曲论中,对结构问题论述最为充分、最为完整的当属王骥德的《曲律》,其《论剧戏》曰:

贵剪裁,贵锻炼——以全帙为大间架,以每折为折落,以曲白为粉垩,为丹艧;勿落套,勿不经,勿太蔓,蔓则局解,而优人多删削;勿太促,促则气迫,而节奏不畅达;毋令一人无着落,毋令一折不照应。传中紧要处,须重著精神,极力发挥使透,如《浣纱》遗了越王尝胆及夫人采葛事,红拂私奔,如姬窃符,皆本传大头脑,如何草草放过!若无紧要处,只管敷演,又多惹人厌憎:皆不审轻重之故也。

涉及戏曲结构的重要内容,诸如间架、关节、折落、节奏、头脑、照应,几乎都讲到了,尽管还略显粗略,但在理论构架上已近乎一览无遗的地步了。他还有一段著名的比喻论及撰写套曲的章法:

作曲,犹造宫室然。工师之作室也,必先定规式,自前门而厅、而堂、而楼……前后左右,高低远近,尺寸无不了然胸中,而后可施斤斫。作曲者,亦必先分段数,以何意起,何意接,何意作中段敷演,何意作后段收煞,整整在目,而后可施结撰。

虽然是就套曲而言,但移之于戏曲,也是十分恰当的。只有“成竹在胸”,才能施撰作曲,这揭示了文艺创作上的一个基本规律。而对于情节的轻重缓急、波澜跌宕的设置、高潮的处理,以及与感情的和谐相处、对人物塑造的影响,王骥德在《曲律》中都有精当的论述,虽然他的着重点不在于此(《曲律》全书40章,谈及非语言因素的仅5章),但毕竟使明代有关戏曲的结构理论有了一个完美的收束。当然,就明代曲论的整体而言,结构论的体系性还不是很强,这是由古代剧论的视域所限,其关注的焦点不在于此罢了。至于更为理论化、更为系统性的阐释,也只有等到清代的李渔和后继的戏曲理论家了。

总结评价:综上所言,明代的戏剧理论无论是对题材的处理、人物形象的塑造、戏曲情节的虚实关系、语言的韵律词采、戏曲的社会功用、悲剧因素等都有全面而深入的论述,这一方面是明代中后期心学思潮的兴起,使得士大夫有了足够的勇气去进行戏曲的创作与品评;另一方面,也是戏曲自身发展的内在理路逻辑前行的结果。明代文人无愧于时代,为古典戏曲理论写下了辉煌的一页,是值得我们珍视的。

第六节 明代的小说理论

一、小说批评的萌芽

二、明代历史小说的批评

《三国志通俗演义》一书大约成书在元末明初。在现存最早的刻本有署名庸愚子的《三国志通俗演义序》。这篇序是现存明代最早的一篇评论《三国志演义》的专论,也是我国第一篇通俗长篇小说的专论。在这篇序中蒋大器论述了《三国志通俗演义》这部历史演义小说的编撰原则与主要特征:

历史演义小说应当以历史事实为依据,即“事纪其实”,但又不能照录史书,而要“留心损益”,加以适当的剪裁和创造。小说的语言应当是既具有一定的通俗性,使普通民众能够接受,又有相应的艺术性,供士大夫观览,即“文不甚深,言不甚俗”。同时,历史演义小说还要有一定的思想意义,使读者不但从中获得历史的知识,而且理解作品的寓意,读后“有所进益”,正如“诗所谓里巷歌谣之义”一样,使作品在社会中产生积极的作用。蒋大器从文体的角度辨析了正史与演义的差别,奠定了我国历史演义小说理论的基础。在他之后,围绕着历史真实与艺术虚构之间的关系,批评家提出了各自不同的观点。

1、羽翼信史

首先就是署名修髯子的《三国志通俗演义引》中提出了“羽翼信史”说。张尚德认为历史小说只是“以俗近语,隐栝成编,”不允许有作家的艺术加工。强调要“羽翼信史而不违”,就是明确是提出历史演义必须完全忠实于历史事实。

在嘉靖、万历年间,主张历史小说创作应“羽翼信史”的代表作就是《列国志传》。余邵鱼在《题全像列国志传引》说提出《列国志传》的编写原则就是“一据实录”,谨按群史,反对“为空言以炫人听闻”即进行虚构、想像的艺术加工。后来,余象斗重印《列国志传》时写的《题列国序》以及陈继儒为此书作评写序,都进一步申述了这种观点。

“羽翼信史”说将正史与演义等量齐观,束缚了人们对历史演义小说文学性的正确认识,说明着当时人们对于小说的认识还具有历史的局限性。主张小说应“羽翼信史”的批评家们将小说与经史并提,认为历史小说可以“补经史之未赅”(陈继儒《叙列国传》),这对提高小说的价值和社会地位还是起到了积极作用的。这种注重于提高小说地位的努力也是贯穿于明清两代小说批评的主题之一。

2、正史之补

继《三国志演义》后出现的通俗长篇历史小说是罗贯中的《隋唐志传》。现存的杨慎批评本《隋唐志传》和禇人获《隋唐演义》前都有林瀚序一篇。

林瀚在序中提出编写历史小说的宗旨是“为正史之补”。所谓“正史之补”,就是在内容上将隋唐志传诸书中“凡有关风化者悉为编入”,以补原作之缺失;在艺术形式上也只是将“两朝事实”以俗语讲述出来,使“愚夫愚妇一览可概见耳。”。这个提法在一方面是为了提高历史小说的社会地位,要人们“勿第以稗官野乘目之”。但另一方面也表明了作者对小说根深蒂固的偏见,他还没有认识到小说独立的文体地位,仅仅是把它当作一种历史知识的普及读本,最终导致在创作上严格地依傍史籍,记载史实,强调历史的真实性,忽视小说的文学性。

3、传奇贵幻

在这一时期,首先明确将小说与史书区别,并有意识地作为小说来创作历史演义的是熊大木。他在《大宋演义中兴英烈传序》中发表了与众不同的意见:

他注意到了小说与史书有所不同,所以主张在编写历史小说时,既以“本传行状之实迹,按《通鉴纲目》而取义”,而又要“用广发挥”,凭借想象虚构一些情节。这在正统的文人看来,当然不可容忍的,但从小说理论批评的角度上说,确是开了一代的风气。

明末崇祯年间,袁于令的《隋史遗文序》:

袁于令认为,正史和小说的区别正在于所谓“贵真”与“贵幻”的不同。“贵幻”是小说的特点。所谓“幻”,就是指小说创作中题材可以有所虚构,艺术想象可以不受历史事实束缚,表现手法可以有所夸张。他还提出在创作历史小说时,主要不是依据史书,而是要根据作者的创作意图进行改编削删。当然,艺术的虚构必须符合生活情理和历史真实。那种“慷慨足惊里耳而不必谐于情,奇幻足快俗人而不必根于理”,乃至“袭传闻之陋过于诬人,创妖艳之说过于凭己”的现象都是必须避免的。袁于令的正史“贵真”而小说“贵幻”的观点,较为明确地辨析出历史小说与史传的文体界限,注意到艺术虚构与历史真实的关系。为历史演义小说的创作与理论批评开拓了新的思路,作出了重要的贡献。

三、李贽与《水浒传》评点

李贽所作《焚书》卷三的《忠义水浒传序》就是现存最早的专论《水浒传》的作品之一。在这篇序中,他首先分析了《水浒传》作者的创作意图及该书的主题思想,指出《水浒传》的创作是由于作者“虽生元日,实愤宋事”,乃是发愤之所作。

李贽将《水浒传》这样一部通俗小说看成是“发愤之作”,强调了小说也要有针对现实、有为而发的创作精神。他认为此书的作者正是有感于现实的黑暗与官场的腐败,才发愤著书的。他在《忠义水浒传序》中还将《水浒传》的主题思想概括成“忠义”两字,把一百单八人“啸聚水浒之强人”都称之为“皆大力大贤有忠有义之人”,而特别赞颂“宋公明者身居水浒之中,心在朝廷之上,一意招安,专图报国,卒至于犯大难,成大功,服毒自缢,同死而不辞,则忠义之烈也!”水浒英雄们虽然处于官府与朝廷的对立面,但是却忠肝义胆,他们的落草为寇是因为官府的逼迫和奸臣的陷害,作者对这种现实极为不满,才会将一腔怨怒愤懑之情表达在作品中。李贽对于《水浒传》主题思想的深刻提示,对纠正人们将小说简单地视作太平乐事的片面看法,引导小说创作走上批判现实的道路和提高小说的社会地位都是有意义的。也是对传统“发愤著书”说的补充和丰富。

署名李卓吾评点的《水浒传》,现存主要有两种:一种是容与堂刊本《李卓吾先生批评忠义水浒传》;另一种是袁无涯刊本《李卓吾评忠义水浒全传》。

袁无涯本的评点对于《水浒》的艺术分析着墨不多,它对于如何描绘人物形象的问题,虽然有所注意。但并未充分注意分析人物的性格特点。容与堂本《水浒传》的评点比袁无涯本的《水浒》从思想到艺术分析都高明得多。容与堂本《水浒传》评点的显著特点是,联系社会现实,借以诉说胸中不平,更为尖锐泼辣、淋漓痛快地抨击统治集团,揭露社会黑暗,痛斥假道学,而对“忠义”的宣扬则大大削弱,甚至他所说的“忠义”的内涵与李贽《忠义水浒传序》及百二十回本评点的“忠义”有着很大的不同。他强调的是“义”,而不是“忠”。评点者痛恨“贪官”、“奸臣”的。第五十二回当林冲大骂高廉道:“你这个害民的强盗,我早晚杀到京师,把你那厮欺君贼高俅碎尸万段”时,批道:“骂得好!”他还第一次把宋江作为一个反面的典型,指责他“腐”、“恶毒”、“奸诈”、“真是大贼”、“是个老贼”、“的确是个假道学”!

从艺术分析的角度来说,容与堂本比较清晰地认识到了艺术真实与生活真实的区别和价值。《水浒》第一回总评就说:

《水浒传》事节都是假的,说来却似逼真,所以为妙。常见近来文集,乃有真事说做假者,真钝汉也,何堪与施耐庵、罗贯中作奴。

这说明历史真实中“决无此事”的故事情节,也可经过艺术的虚构,编入通俗演义中。他热情地赞扬这种艺术的加工为“妙哉,技也”,那么,艺术中的假,怎么能达到逼真呢?他在《水浒》第十回总评中回答说:

《水浒传》文字原是假的,只为他描写得真情出,所以便可与天是相终始,即此回中李小二夫妻两人情事,咄咄如画。若到后来,混天阵处,都假了,费尽苦心亦不好看。

这就是说,只要小说中描写的是“真情”,特别是关于人物形象的“情事”都“咄咄如画”,符合生活的逻辑,就会取得成功。反之,描写那些生活中不可能有的东西,就显得假,“费尽苦心亦不好看”。因此,评者坚决反对那些“说梦,说怪,说陈”等不合“人情物理”的描写,就是对一般的情节安排巧合过多,背离生活,也十分反感。他对艺术的真实十分重视。他所欣赏的艺术作品的假,就是建筑在生活真实基础上的真。这也就是说,艺术作品就是现实生活的反映,现实生活就是艺术创造的基础。关于这一点,他在《水浒传一百回文字优劣》中阐述得十分明确:指出了“文字原是假”的《水浒传》之所以能“描写得真情出”,“与天地相终始”,完全是由于植根于现实生活,作者掌握了艺术创作中真与假的根本规律。从以上这些论述,可见容与堂本对艺术的特点和现实主义的创作方法颇有见解。这对冯梦龙、袁于令产生了直接的影响。

容与堂本评点的特点和成就还在于他第一个真正自觉地注意分析人物形象并把握人物的典型性格。凡是小说,都塑造形象。一部长篇小说,往往有众多的人物。评论小说中的人物必然是小说批评的一个重要组成部分。容本之前有一篇专论:《梁山泊一百单八人优劣》。此文主要是从思想、政治和道德方面来分析《水浒》中人物的高下,而在具体的回评中,容与堂本评点第一次指出了《水浒》在刻画人物性格方面取得的杰出的成就:

描画鲁智深,千古若活,真是传神写照妙手。且《水浒传》文字妙绝千古,全在同而不同处有辨。如鲁智深、李逵、武松、阮小七、石秀、呼延灼、刘唐等众人,都是急性的,渠形容刻画来各有派头,各有光景,各有家数,各有身份,一毫不差,半些不混,读去自有分辨,不必见其姓名,一睹事实,就知某人某人也。读者亦以为然乎?读者即不以为然,李卓老(叶托称)自以为然,不易也。(第三回回评)

这种“同而不同处有辨”的说法强调了小说在有着共性的同时,也具有鲜明的个性,《水浒传》人物描写的成功之处正在于共性与个性的巧妙统一。

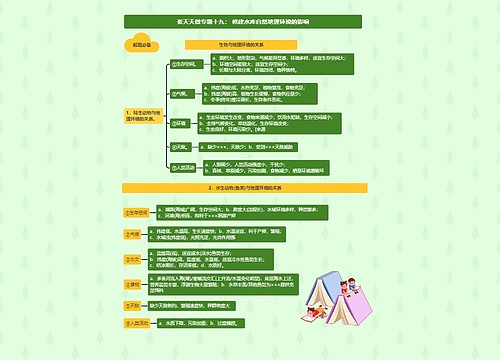

相关思维导图模板

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

上海工商

上海工商